Средний уровень моря у Кронштадта.

по наблюдениям 1841—1910 г.г.

Марка в Кронштадте, к которой относятся наблюдения над уровнем моря, служит основанием для определений абсолютных высот большей части Евр. России и потому решение вопроса об отклонении этой марки от среднего уровня моря, помимо интереса в отношении геофизическом, представляет еще интерес геодезический.

Если бы было допустимо предположение, что положение марки относительно среднего уровня подвержено только кратковременным, небольшими колебаниям, имеющим характер случайных ошибок, то простое среднее из всех имеемых наблюдений по футштоку, дало бы средний уровень, соответствующий средним метеорологическим условиям. В таком случае увеличение числа лет наблюдений над футштоком, увеличило бы точность вывода относительно среднего уровня. Тем более имеет значите увеличение числа лет в том случае, когда нужно допустить возможность существования постепенного, или периодического изменения среднего уровня моря относительно материка.

В виду этого предпринята настоящая обработка наблюдений над Кронштадтским футштоком, так как со времени последней обработки (Записки по гидрографии, вып. XVII), доведенной мной до 1895 года, прошло 15 лет.

В Кронштадте преобладающее влияние на уровень моря имеет направление и сила ветра, а также атмосферное давление. Поэтому для более строгого решения вопроса об отношении марки на берегу к среднему уровню, должны быть приняты в расчет названные факторы, чтобы сделать сравнимыми между собой уровни, соответствующие разным эпохами. При обработке наблюдений до 1895 года я исправил наблюденные средние годовые уровни только

—2—

за средние показания барометра, при помощи коэффициента, выведенного из самих наблюдений. Поступая так, делалось предположение, что в определенный таким образом коэффициент входить и главная часть влияния ветра; такое предположение, некоторым образом оправдывалось тем, что для Кронштадта направление ветра, при котором происходит наибольший подъем воды, т. е. SW, вообще совпадает с низким давлением, действующим на уровень в том же смысле; при NO ветрах происходить противоположное. Как будто в виде подтверждения этого предположена получился барометрический коэффициент больший, чем тот, который требует теория при отсутствии влияния ветра. Но, с другой стороны, разногласие в величинах коэффициента, смотря потому вывести ли его по средним месячным уровням, или жe по средним годовым, вдвое больший во втором из этих случаев, указывает на то, что этим способом недостаточно принимается в расчет влияние ветра. По этой причине, при настоящей обработке наблюдений за 70 лет, кроме давления, я принял во внимание еще силу и направление ветра, предварительно определив из наблюдений же соответствующие коэффициенты.

Для упрощения, в отношении ветра, были сделаны некоторый допущения: 1) прямо противоположные ветры производят действие по величине равное, но в противоположном смысле и 2) величина поднятия или опускания уровня в среднем пропорциональна силе ветра. В строгом смысле эти два предположения, конечно, не верны, но если принять во внимание, что сильные ветры сравнительно не так часты и потому на средние величины большого влияния оказывать не могут; слабые же ветры, как таковые, на среднем тоже мало отзовутся; преимущественное влияние на средние величины окажут ветры средней силы, для которых, можно думать, предположение о пропорциональности будет не слишком ошибочно. При таких обстоятельствах уровень моря, в зависимости от ветра и от давления, может быть выражен следующим уравнением:

где (m) есть наблюденный уровень, m0 уровень при отсутствии ветра и при давлении В0, g скорость ветра (метры в секунду), а направление ветра, соответствующее уровню (m), O направление

—3—

ветра, при котором происходит наибольший подъем воды, В показание барометра в момент наблюдения, а В0 среднее его показание за много лет, (для Кронштадта В0=760,0 мм.); наконец Გ обозначает некоторый коэффициент.

Полагая

предыдущее уравнение можно написать так:

В этом уравнении х, у и z суть неизвестные постоянные величины, которые требуется определить посредством наблюдений.

Если обозначить через m средний месячный уровень, через а среднюю месячную величину составляющей ветра по направленно SW, через b такую же составляющую по направлению перпендикулярному; с пусть будет =(В—760,0); тогда наше уравнение будет:

Для вывода неизвестных я воспользовался наблюдениями за 15 лет, 1895 — 1909 годы. Футшток в Кронштадте ежегодно снимается в начале мая для окраски и заменяется другим, служащим в течение последующего года; установка каждый раз производится по основной марке, прикрепленной к гранитному устою моста.

Для того, чтобы сделать выводы независимыми от возможной неточности в установке футштока, я взял отклонения средних месячных величин m, а, b и с от средних годовых, считая год от мая до мая; таким образом, кроме ошибки футштока, исключается еще и средний уровень m0, насколько его можно считать постоянным! в течение года; как увидим ниже, это последнее предположение, не совсем верно, так как в m0 существует колебание с годовым периодом, необъяснимое ни местным ветром, ни местными изменениями барометра, но это колебание настолько мало, в сравнении с другими изменениями, что на выводы оно может иметь только самое незначительное влияние.

—4—

Таким образом вместо уравнения (2) получается уравнение, в котором отсутствует неизвестная величина m0, и вместо коэффициентов трех других неизвестных, а, b и с, стоят отклонения их от годовых средних.

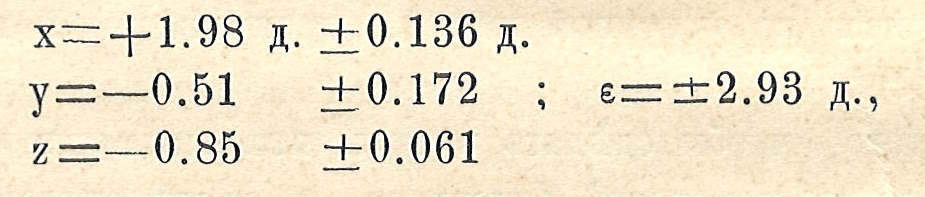

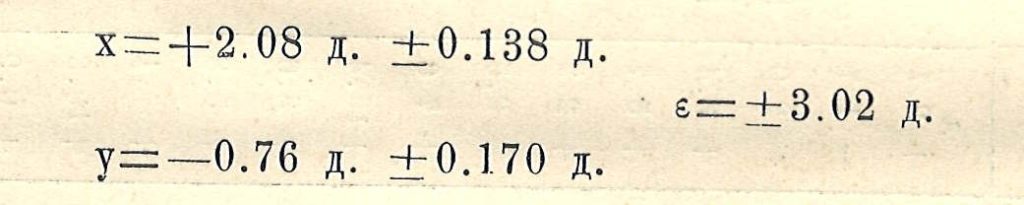

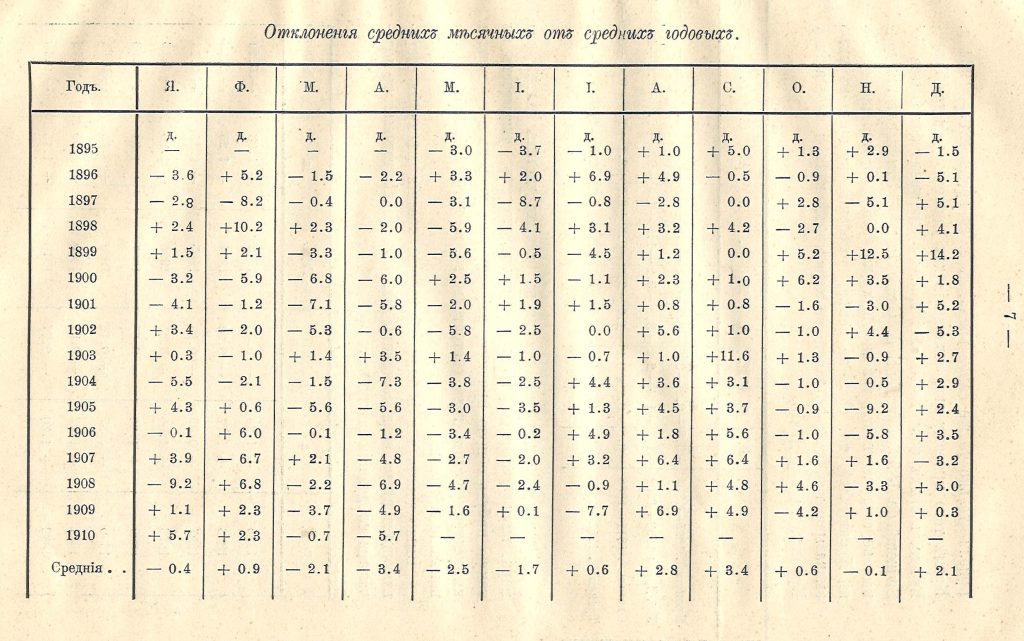

В следующей таблице (см. стр. 5) приведены месячные средние уровни, которые послужили для вывода трех неизвестных, начиная с 1895 г. по 1910 г. Показанные в выше названной моей статье месячные уровни за 1895 г. не все верны и, потому этот год здесь повторяется с верными числами.

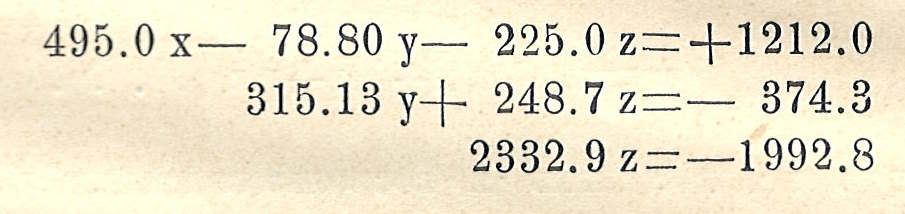

Средние месячные величины а и b были вычислены по наблюдениям над силою и направлением ветра в Кронштадте и с по наблюдениям барометра там же. Взяв средние из этих величин за каждый год, считая год от мая до мая и потом отклонения месячных величин от соответствующей годовой средней, были составлены условные уравнения, с тремя неизвестными, числом 180; решение этих уравнений по способу наименьших квадратов приводит к следующим нормальным уравнениям:

которые дают следующая величины неизвестных и их вероятных погрешностей:

где ɛ есть вероятн. погрешность одного уравнения, т. е. одного месячного среднего.

По х и у получается:

т. е. что ветер, производящей наибольшее повышение уровня есть тот, который дует по направленно 14°.4, считая от SW к W и в среднем каждый метр изменения скорости ветра, изменяете уровень на 2.04 д.

—5—

Полученная здесь величина z = — 0.85 д. барометрического коэффициента хорошо согласуется с величиною — 0.77 д., которая была получена по наблюдениям 1861—1895 гг. (Зап. по гидр. в XVII), без принятия в расчёт влияния ветра, но таким образом, что были попарно сравнены месячные средние уровни и давления смежных месяцев, чем, как можно думать, нисколько умаляется влияние ветра.

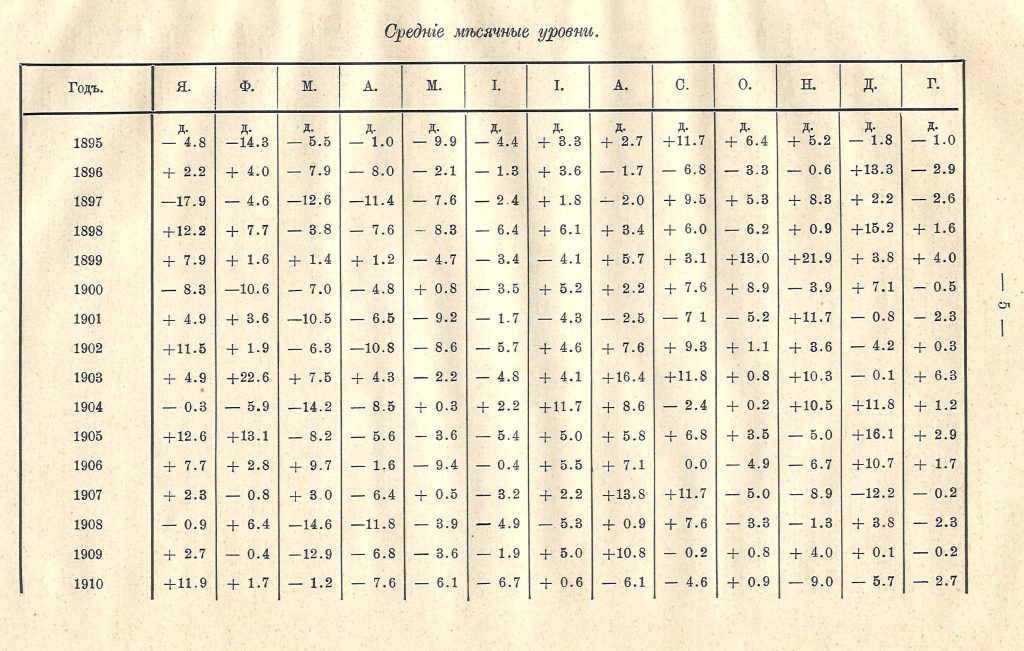

Можно бы считать z известною величиною и равною — 0.544 д., соответственно относительной плотности ртути 13.6; тогда остающиеся изменения всецело приписывались бы влиянию ветра. При таком предположении решение уравнений с двумя только неизвестными дает:

Эти полученным величины согласуются с выше выведенными далеко в пределах вер. погрешностей; ɛ между тем несколько больше здесь, чем там; если еще принять во внимание, что на величину барометрического коэффициента не могут остаться без влияния местных условий, в особенности сложные для Кронштадта, лежащего в конце узкого залива, то представляется мне более верным остаться при результатах первого решения.

Отклонения, остающиеся после вставления вероятных величин трех неизвестных в условные уравнения, суть вместе с тем и отклонения средних месячных уровней, исправленных за влияния ветра и давления, от соответствующих годовых средних. В следующей таблице приведены эти отклонения (см. стр. 7).

Эти средние отклонения явно показывают годовой период; такой период проявляется и в не исправленных уровнях, но тут амплитуды колебания значительно больше и отдельные годы показывают меньшее согласие между собой.

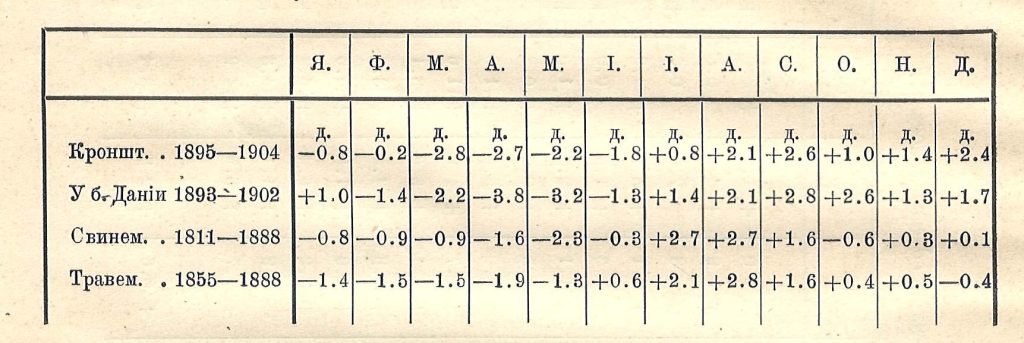

В XXXIII выпуске «Записок по гидр.» С. А. Советов приводит отклонения месячных уровней от средних годовых, в среднем за 10 лет, 1893—1902 гг., для 10-ти станций, расположенных по берегам Дании; вообще отклонения для разных станций довольно согласны между собой, почему можно соединить их в средние отклонение, которые я привожу ниже, превратив сантиметры в дюймы, вместе с отклонениями для Кронштадта за

—7—

—8—

приблизительно то же самое время, т. е. за время 1895—1904 г. Кроме того привожу еще отклонения для Свинемюнде и для Травемюнде, взятых из статьи «Seibt, das Mittelwasser der Ostsee bei Swinemiinde 1890. (Verofentl d. Geod. Inst.)». Эти последние данные не соответствуют той эпохе, к которой относятся наблюдения в Кронштадте, но, тем не менее, колебания, которые в них высказываются, имеют такой же характер, как и колебания у Кронштадта и у Дании.

Соответствие колебаний уровня в разных частях Балтийского моря, высказывающееся в приведенных числах, указывает на какую-нибудь общую причину, влияющую на уровень всего моря и имеющую периодом год, обстоятельство, на которое было обращено внимание и раньше.

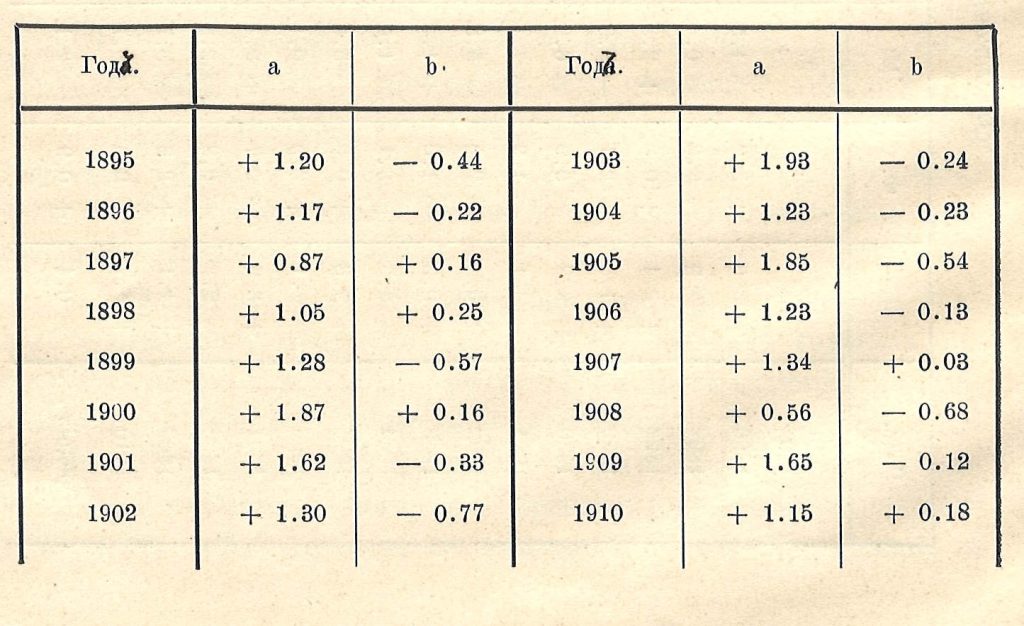

Выше через а и b были обозначены средние месячный составляющие ветра; если составить для них средние годовые, то получаются следующая величины:

—9—

Общая средняя суть:

а = +1.33 и b=- 0.22

Эти средние за 16 лет составляющих дают для годовой равнодействующей скоростей ветра:

1м.35 при направлены SW к W : 9°. 4

Можно полагать, что полученные выше величины для х и у, хотя и выведены из наблюдений за 15 только лет, достаточно близки к действительности, чтобы применить их к другим годам. Поэтому все годовые уровни, с 1841 — 1910 гг., при их посредстве исправлены за влияние ветра. При этом, чтобы получить средний уровень, соответствующей среднему ветру и среднему давлению, наблюденные годовые уровни должны быть приведены не к ветру со скоростью нуль, а к средней равнодействующей ветра и к среднему давлению; равнодействующая ветра выражается величинами а= +1.33 и Ь=—0.22, которые следовательно, должны быть вычтены из средних годовых отдельных годов.

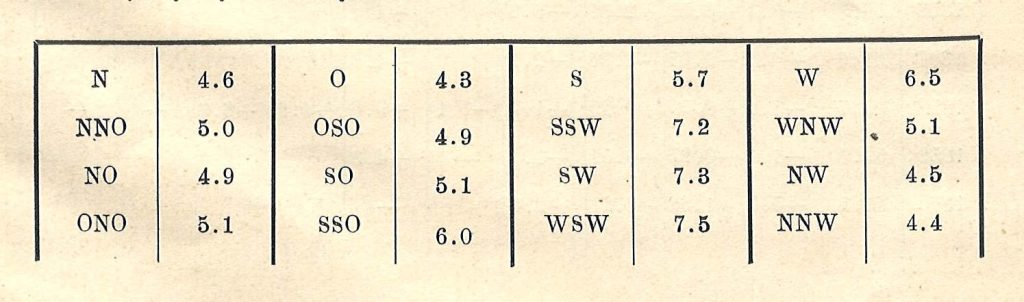

Что касается средних годовых величин а и Ь, то для вывода их требуется знать для каждого из румбов не только число наблюденных в году ветров, но и среднюю скорость. Если определения направления ветра в прежние годы можно считать достаточно надежными, то определения скорости его делавшиеся разными способами, едва ли более надежны, чем средние величины, полученным по наблюдениям за последние 15 лет, заслуживающим доверия; при том не для всех годов имеются определения скорости или силы ветра. В виду этого, для вывода, годовых а и b за время до 1895 года, употреблены наблюденный в продолжении года, по каждому из румбов, иногда 8, иногда 16, суммы ветров и средние скорости, как оне получаются для каждого из румбов по наблюдениям 1895—1909 гг. Эти средние скорости в метрах в секунду суть следующие:

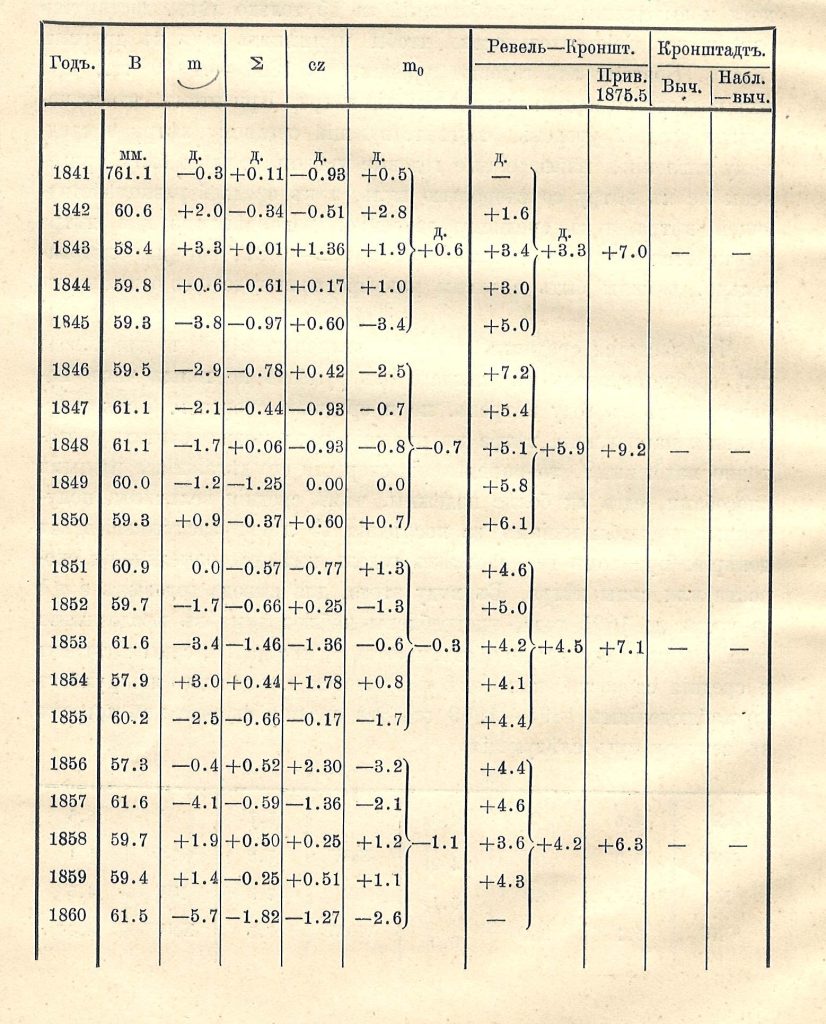

В следующем сопоставлении показаны для каждого из годов средние показания барометра, по наблюдениям в С.-Петербурге, как представляющим более полный и надежный материал и так как средние в Кронштадте и в С.-Петербурге одинаковы; за показаниями барометра показаны наблюденные средние уровни m, величины Σ = (а — 1.33)х + (Ь + 0.22)у и величины cz, где с=(В—760.0); наконец даны величины m0, уровни, исправленные за ветер и за давление.

Навигация: Страница 1 2