Наводнение в Кронштадте (ноябрь 1824 года)

Введение

Наводнение 7 (19) ноября 1824 года стало крупнейшим и самым разрушительным стихийным бедствием за всю историю Санкт-Петербурга и его окрестностей. В эпицентре оказались низменные районы столицы Российской империи, а также крепость Кронштадт на острове Котлин. В результате подъёма воды более чем на 4 метра выше ординара значительная часть Санкт-Петербурга была затоплена, а остров Котлин практически полностью ушёл под воду. Это наводнение вошло в историю благодаря масштабам разрушений и отзыву в культуре (в частности, описано А.С. Пушкиным в поэме «Медный всадник»). Ниже рассмотрены причины катастрофы, её последствия для Кронштадта и Санкт-Петербурга, а также меры, принятые для восстановления и предотвращения подобных бедствий.

Причины наводнения и метеорологические условия

Главной причиной наводнения стали экстремальные погодные условия на Балтике. В ночь на 7 ноября 1824 года над Балтийским морем разразился сильнейший штормовой циклон, сопровождавшийся бурными западными ветрами. Эти ураганные ветры нагнали водные массы Финского залива к его восточной оконечности – в Невскую губу. В результате произошёл нагон воды: волны буквально загнали воду в устье Невы, заставив реку выйти из берегов. По описанию современников, река как бы «повернулась вспять» и хлынула на город огромным потоком. Уже к утру 7 ноября вода стремительно поднялась в реках и каналах Петербурга, началось затопление территорий. К 10 часам утра наводнение достигло Кронштадта и низких частей столицы. Пик подъёма пришёлся на полдень, когда уровень воды превысил рекордные 4,1–4,2 метра выше ординара – такой высоты вода не достигала ни до, ни после этого случая за всю историю города. После полудня ветер ослаб, и уже около 14 часов вода начала убывать. Тем не менее, короткого времени хватило, чтобы причинить колоссальный ущерб.

Стоит отметить, что подобные штормовые нагонные наводнения для восточной части Финского залива не редкость – Санкт-Петербург, расположенный в низкой дельте Невы, пережил за три века более 300 наводнений различной силы. Однако наводнение 1824 года выделялось из них своей длительностью (шторм продолжался почти сутки) и исключительной силой ветра. Длительный упорный западный ветер создал критический нагон воды, подняв уровень значительно выше опасной отметки. В тот день выпали осадки в виде дождя со снегом, но главный вклад внёс именно ветер, задержавший сток воды из Невы в залив. Метеорологических наблюдений в современном понимании тогда было мало, однако задокументировано резкое падение атмосферного давления и шквалистый ветер, что соответствует прохождению глубокого циклона. Таким образом, сочетание географических факторов (низкая равнинная территория, открытая с запада) и экстремальных погодных условий привело к катастрофическому наводнению.

Масштаб разрушений в Кронштадте и Петербурге

Кронштадтская крепость и город сильно пострадали от удара стихии. Вода, поднявшаяся более чем на 4 метра, затопила практически всю поверхность острова Котлин. По официальным данным, в Кронштадте было повреждено около 400 домов, причём более половины из них оказались непригодны для жилья. Жилые кварталы, склады и корабельные верфи оказались под водой. В порту стихия потопила и повредила множество судов – корабли, стоявшие в гаванях, сорвало с якорей и бросило на берег или о прибрежные сооружения.

Кронштадтская крепостная инфраструктура также понесла урон: крепостные стены и береговые батареи были залиты водой, частично размыло укрепления. Особо серьёзный ущерб был нанесён одному из ключевых фортов крепости – так называемой «Цитадели» (форт «Император Пётр I»). Первоначально этот форт (второй по счёту оборонительный пункт после старого форта Кроншлот) был построен из дерева (заложен в 1724 г.), и на момент 1824 года имел около 100 орудий. Наводнение разрушило деревянные конструкции Цитадели, практически уничтожив это укрепление. После катастрофы 1824 года форт «Цитадель» пришлось отстраивать заново из камня – таким образом, элементы крепости были усилены в ходе восстановительных работ. Многие другие береговые постройки (пирсы, склады с провиантом и боеприпасами) были уничтожены или серьезно повреждены. Вода смыла деревянные настилы, разрушила пристани и плотины. Фактически Кронштадт на время утратил свою функциональность как морская база: гавани завалило обломками построек и судов, требовалась расчистка для возобновления навигации.

Не меньшие разрушения произошли и в Санкт-Петербурге. Затопленными оказались обширные территории исторического центра и окраин города. Больше всего пострадали низинные районы, особенно Васильевский остров, где вода стояла выше всего. Волны Невы срывали и уносили мостки и настилы набережных, разрушили около 430 зданий в городе и пригородах. Практически все подвальные и первые этажи строений в затопленных районах были заполнены водой. Были полностью смыты деревянные мосты и лавки, опрокинуто и разломано множество петербургских лодок и барок. Потоки воды размыли дороги, повредили насыпи каналов и рек, местами разрушили набережные крепления. В городе возникли проблемы с санитарией: потоки затопили выгребные ямы и смыли нечистоты на улицы, что усугубило и без того тяжёлое состояние городской гигиены. Имеются описания ужасающей картины: по улицам плыли обломки домов, мебель, товары со складов, даже гробы с размытых кладбищ. Петербургская Петропавловская крепость, располагавшаяся на относительно возвышенном Заячьем острове, пострадала меньше, но её окрестности были затоплены, и позже на стенах крепости установили памятные знаки уровня воды 1824 года. Общий облик столицы после схода воды был бедственным: многие здания держались только каркасами, мостовые размыты, на улицах грязь и завалы из рухнувших конструкций. Ниже представлена гравюра с изображением наводнения 1824 года, запечатлевшая масштабы бедствия в центре Петербурга:

Число жертв и пострадавших

Точное число жертв наводнения 1824 года до сих пор является предметом обсуждений, так как в официальных документах и свидетельствах очевидцев приводятся разные данные. По современным оценкам историков, в самом Санкт-Петербурге и ближайших окрестностях погибло не менее 400–500 человек. В официальных отчетах того времени фигурирует цифра около = (432) погибших, однако некоторые современники (и более поздние исследователи) называли число жертв вплоть до 3–4 тысяч человек. Такая большая разница связана с тем, что не всех погибших удалось учесть – многих унесло водой, а часть пропавших без вести так и не была найдена.

В Кронштадте масштабы трагедии хоть и были меньшими, чем в столице, но всё же очень значительными для сравнительно небольшого города. Согласно архивным данным, в Кронштадте погибло 76 человек. Среди них были как местные жители (в том числе семьи моряков), так и военнослужащие гарнизона крепости. Сотни людей получили ранения и переохлаждения, многие спасённые были серьезно травмированы обломками и нуждались в помощи. Можно предположить, что пострадавшими (то есть теми, кто лишился имущества, крова или здоровья) оказались тысячи жителей: только без жилья остались семьи из сотен разрушенных домов. Например, в Петербурге в число пострадавших вошли около 3000 семей, нуждавшихся в срочном жилье и средствах. В Кронштадте, где половина домов стала непригодна, сотни семей также лишились крова. Кроме того, погиб крупный рогатый скот и лошади, утонули домашние животные; сообщалось, что утонуло множество лошадей и других животных, чьи туши затем несколько дней собирали и сжигали, чтобы предотвратить эпидемии.

Таким образом, наводнение 1824 года унесло жизни сотен людей и оставило без крова и средств к существованию тысячи горожан. Эта катастрофа стала общенациональной трагедией. В память о жертвах впоследствии были установлены памятные знаки на зданиях, указывающие уровень воды, до которого она поднялась (такие таблички можно видеть и сегодня в Петербурге на старых домах).

Экономические и социальные последствия

Экономический ущерб от наводнения был огромен. По оценкам того времени, только прямая помощь пострадавшим обошлась государству почти в 4 миллиона рублей (колоссальная сумма для начала XIX века). Эти средства пошли на неотложные нужды – продовольствие, одежду, временное жильё для лишившихся крова семей, а также на первые восстановительные работы. В Санкт-Петербурге была создана специальная комиссия по разбору завалов и оказанию помощи населению. Многие богатые горожане и члены императорской фамилии жертвовали деньги и вещи пострадавшим. Тем не менее, несмотря на меры, экономика города понесла чувствительный удар: торговля и промышленность были парализованы на несколько недель. Наводнение нарушило портовую деятельность – суда не могли заходить в порт, пока не расчистили фарватеры от обломков. В Кронштадте перебои в работе гавани отразились на внешней торговле и снабжении столицы, ведь через Кронштадт шёл основной поток импортных товаров и военных грузов. В самом Кронштадте пострадала инфраструктура Военно-морского флота: были уничтожены запасы провианта и снаряжения на складах, повреждены верфи и мастерские. Это потребовало дополнительных средств на их восстановление и временно снизило боеготовность Балтийского флота.

Социальные последствия наводнения ощущались годами. В одночасье тысячи людей (как в Петербурге, так и в Кронштадте) остались бездомными. В холодное время года это грозило массовыми болезнями. Действительно, санитарно-эпидемиологическая обстановка резко ухудшилась: разлитие сточных вод и разложение погибших животных привели к вспышкам инфекций. Городские власти опасались эпидемий, и, хотя непосредственных эпидемических вспышек сразу после наводнения не зафиксировано, накопившаяся антисанитария стала одной из причин тяжёлой эпидемии холеры, разразившейся несколькими годами позже (в 1831 году). Психологическое состояние жителей тоже было подорвано: современники вспоминали, что люди долго приходили в себя от шока, многие потеряли родственников и имущество. Наводнение 1824 года вошло в городской фольклор и память как символ страшной беды – спустя годы петербуржцы рассказывали о нём детям как о судном дне. Появились даже мистические настроения: некоторые восприняли бедствие как знак свыше или наказание (особенно на фоне недавней Отечественной войны 1812 года, бывшей ещё свежа в памяти). В литературных произведениях (помимо знаменитого пушкинского) этого времени часто упоминается тема наводнения как божьей кары или испытания для города.

Восстановление города заняло долгие годы. Санкт-Петербургу потребовалось более десяти лет, чтобы полностью устранить последствия разрушений. Кронштадт, благодаря своему стратегическому значению, восстанавливался ускоренными темпами: уже в 1825–1828 годах были отстроены новые жилые дома взамен утраченных, восстановлены порты и верфи. Тем не менее, значительную часть Кронштадта пришлось отстраивать заново, что отложило реализацию некоторых планов развития города. Например, были замедлены на несколько лет работы по усовершенствованию крепости, так как сначала требовалось вернуть её в исходное состояние до наводнения.

Социальная сфера также требовала восстановления: необходимо было разместить сирот, вдов, оставшихся без кормильцев; организовать снабжение продовольствием, так как собственные запасы были уничтожены. Государство освободило пострадавших на некоторое время от налогов, военнослужащим Кронштадта и Петербурга, потерявшим имущество, выплачивались компенсации. В целом, благодаря мерам помощи, город постепенно вернулся к нормальной жизни, однако эхо катастрофы 1824 года ощущалось ещё долго – вплоть до середины XIX века в официальных отчетах упоминались работы, проводимые «по исправлению после наводнения 1824 года».

Восстановительные работы и меры по предотвращению катастроф

Непосредственно после наводнения начались масштабные восстановительные работы. В Петербурге и Кронштадте войска и рабочие команды расчищали улицы от обломков, чинили перебитые коммуникации. Приоритетом было восстановить снабжение и жильё: возводились временные бараки для лишившихся крова семей, ремонтировались уцелевшие здания. В Кронштадте, помимо жилых домов, первоочередной задачей стало восстановление оборонных сооружений и портов. Инженеры укрепляли повреждённые фортификации камнем и землей, заделывали бреши в крепостных стенах. Как отмечалось выше, форт «Цитадель» решили перестроить в капитальном исполнении – его восстановление в камне началось сразу после спада воды и продолжалось несколько лет. Одновременно восстанавливали Петровский док и другие корабельные сооружения. Уже к концу 1825 года кронштадтская гавань вновь могла принимать корабли.

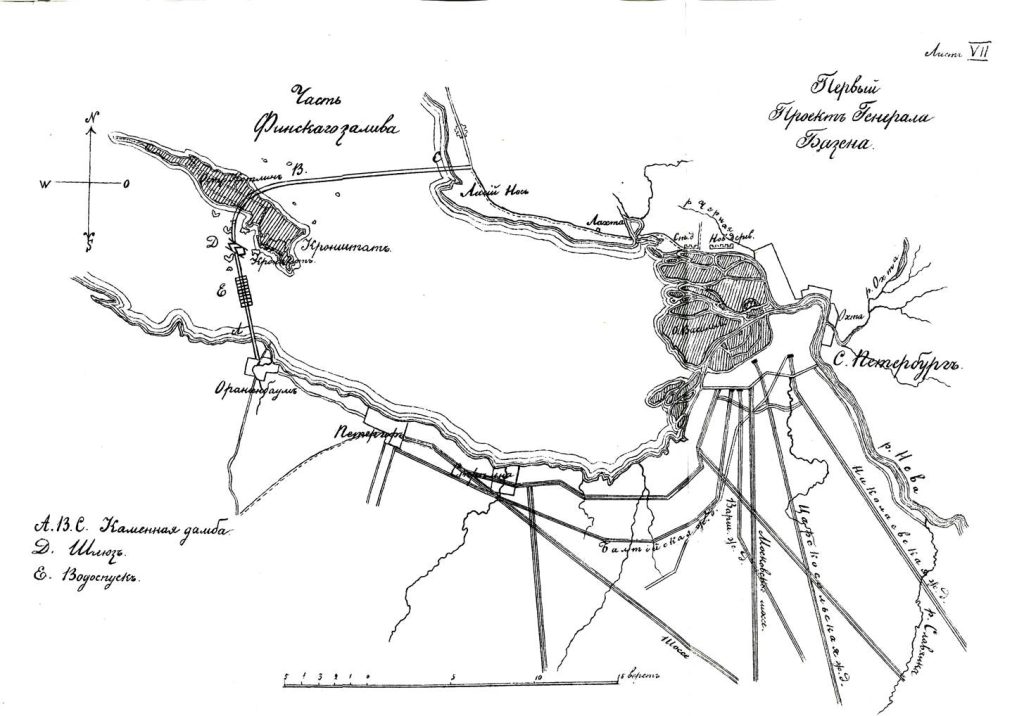

Катастрофа заставила власти задуматься о предотвращении подобных наводнений в будущем. В начале 1825 года (сразу после событий) император Александр I поручил исследовать возможности защиты столицы от наводнений. Ещё в конце 1824 года был объявлен конкурс проектов защитных сооружений. В 1825 году известный инженер П.Д. Базен (директор Института путей сообщения) представил проект гигантской дамбы длиной около 22 км через Финский залив – от мыса Лисиноса (Лисий Нос) до Кронштадта и далее до побережья у Ораниенбаума. Эта дамба должна была перегородить Невскую губу и защитить Петербург от нагонных волн со стороны залива; проект предусматривал шлюз для пропуска судов и специальные водоспускные сооружения. По сути, уже тогда предлагалось построить то, что реализовали лишь через почти два века. Однако в 1820-х годах проект Базена сочли технически неосуществимым для своего времени – возникли сомнения в возможности надежно поддерживать судоходство и прочности такой длинной плотины. В итоге идея создания дамбы была отложена в долгий ящик. Тем не менее, сам факт появления такого проекта говорит о серьёзности намерений – наводнение 1824 года стало катализатором инженерной мысли в области защиты города от стихии.

Вместо дамбы в XIX веке были воплощены частичные меры. Так, в 1820–1830-х годах возвели Обводный канал в Санкт-Петербурге – он должен был служить дополнительным руслом для отвода избыточной воды Невы во время паводков. Предполагалось, что при угрозе наводнения часть потоков пойдёт по Обводному каналу в обход центра города. Однако, как выяснилось позднее, идея была основана на неверном понимании природы нагонных наводнений (основной причиной является давление воды со стороны залива, а не избыточный сток Невы), поэтому эффективность канала в деле защиты от таких штормовых нагонов оказалась невысока. Тем не менее, канал сыграл свою роль в городском хозяйстве, а его наличие немного облегчало сход воды при высоких уровнях.

Власти также усовершенствовали систему оповещения о наводнениях. Ещё после крупного наводнения 1777 года по указу императрицы Екатерины II в Петербурге были введены специальные сигналы: при подъёме воды стреляли из пушек, поднимали красные флаги на высоких зданиях днём и зажигали сигнальные фонари ночью. После событий 1824 года эту систему сделали более строгой: наблюдение за уровнем воды велось непрерывно, а при достижении опасных отметок информация немедленно передавалась в полицию и гарнизон. В Кронштадте на казармах и пороховых складах также устанавливали особые отметки уровня воды, чтобы знать, когда принимать меры эвакуации. Позже, в 1897 году, на основе исследований метеоролога П.П. Каратыгина была создана Служба предупреждения наводнений, улучшившая прогнозирование подобных явлений.

Полностью решить проблему наводнений удалось лишь в наше время: в 1979–2011 годах наконец была построена комплексная дамба-защитный барьер через Финский залив, проходящая в том числе через остров Котлин (Кронштадт). Эта грандиозная гидротехническая система из 11 плотин и шлюзов преградила путь штормовым волнам из Финского залива. Современный Комплекс защитных сооружений (КЗС) способен защищать Петербург и Кронштадт от подъёма воды до 5 метров выше среднего уровня. Таким образом, спустя почти 200 лет после катастрофы замысел инженера Базена был реализован, что должно предотвратить повторение трагедии масштаба 1824 года.

Историческое значение наводнения 1824 года

Наводнение 1824 года оставило глубокий след в истории и памяти Санкт-Петербурга и Кронштадта. Прежде всего, оно закрепилось как эталонное стихийное бедствие, с которым сравнивали все последующие подъёмы воды. До сих пор уровень подъёма воды 7 ноября 1824 г. (около 421 см) остаётся абсолютным рекордом для Петербурга. Лишь раз – в 1924 году – вода приблизилась к этой отметке (380 см), но так и не превзошла её. Поэтому петербуржцы на протяжении XIX–XX вв. помнили 1824 год как самое страшное наводнение. В народе его прозвали "Наводнение при Александре I» (по имени царствующего императора) и считали мерилом бедствий (недаром П.П. Каратыгин сравнивал петербургские наводнения с извержениями Везувия для Неаполя).

Катастрофа 1824 года сыграла важную роль в развитии инженерной защиты города. Как отмечалось, именно она инициировала первые проекты дамб и гидротехнических сооружений для защиты столицы. Хотя в XIX веке такие проекты не были реализованы, сам факт их появления свидетельствовал о зарождении нового подхода к градостроительству – учета природных рисков. В более широком плане, наводнение стимулировало развитие метеорологии и гидрологии в России: ученые стали искать способы прогнозирования штормовых нагонов, изучать статистику уровней воды (известно, что уже в 1825–1826 гг. С.И. Аллёр собрал и опубликовал данные о петербургских наводнениях, включая 1824 год). Это заложило основу для позднейших служб предупреждения и анализа климатических рисков.

Культурно-историческое значение события также трудно переоценить. Наводнение 1824 года запечатлено в литературе, живописи и народной памяти. Самое известное отражение – поэма А.С. Пушкина «Медный всадник» (1833 г.), где стихией разрушенный Петербург выступает фоном драматической судьбы «маленького человека». Строки Пушкина —

«И всплыл Петрополь, как тритон,

По пояс в воду погружён…»

— стали крылатыми, передавая облик затопленного города. Многие художники и гравёры того времени запечатлели сцены наводнения (пример – картина Ф. Алексеева, приведённая выше). Эти художественные свидетельства не только документируют бедствие, но и формируют образ Петербурга как города, способного восстать из руин.

Для Кронштадта наводнение стало одним из самых тяжёлых испытаний за всю его историю существования. Город-крепость, создававшийся для защиты столицы от врагов, оказался уязвим перед лицом природной стихии. Тем не менее, Кронштадт выстоял и был восстановлен, что укрепило его репутацию «непотопляемого» форпоста. Историки отмечают, что Кронштадт можно назвать «городом-Фениксом» – за свою историю он несколько раз подвергался разрушениям (в 1824 году – стихией, позднее – военными действиями), но каждый раз восставал из пепла. Наводнение подчеркнуло стратегическую важность крепости: правительство убедилось, что необходимо уделять внимание не только военным угрозам, но и природным. Возможно, этот урок помог в будущем лучше подготовиться к другим испытаниям (например, к затоплениям во время обороны города в Великую Отечественную войну).

Подводя итог, наводнение в Кронштадте и Петербурге 1824 года имеет большое историческое значение как с точки зрения материальных последствий, так и влияния на развитие города и общества. Оно показало хрупкость человеческих сооружений перед лицом природы, послужило импульсом для инженерных инноваций и оставило богатое наследие в культуре. Память об этой катастрофе живёт в музеях, памятных знаках и литературе, а современные защитные сооружения стоят как воплощение уроков, извлечённых из событий ноября 1824 года.

Источники:

- Барбанова К. “The St. Petersburg Flood of 1824”. Environment & Society Portal, Arcadia No.7 (2014).

- kronгазета (Кронштадтская газета). «Готовимся к юбилею наводнения» (2013) krongazeta.ru.

- Администрация Кронштадтского района. «В Кронштадте вспоминают наводнение 1824 года» (19.11.2013) gov.spb.rugov.spb.ru.

- Родина. О. Чагадаева. «Катастрофическое петербургское наводнение 1824 года…» (19.11.2024) rodina-history.rurodina-history.ru.

- РБК. «Как 200 лет назад Санкт-Петербург ушел под воду» (19.11.2024) rbc.rurbc.ru.

- MCHS (ГУ МЧС СПб). «190 лет назад… Петербург пережил самое страшное наводнение…» (07.11.2014) 78.mchs.gov.ru78.mchs.gov.ru.

- RFE/RL. J. Varoli. “Saint Petersburg Builds Barrier Against The Sea” (09.11.1998) rferl.orgrferl.org.

- Tripster.ru – Морские ворота Петербурга: всё о Кронштадте (19.11.2024) experience.tripster.ru .

- Русское географическое сообщество — Природоохранная

деятельность Общества. istoria.rgo.ru

Статья также доступна в нашей группе в вконтакте по адресу — https://vk.com/@oldkotlinru-navodnenie-v-kronshtadte-noyabr-1824-goda