Гражданское пароходное сообщение с Кронштадтом: история становления и развития

Кронштадт – город-порт и крепость, основанный Петром I в начале XVIII века на острове Котлин в Финском заливе. С момента основания возникла острая необходимость регулярной связи между столицей (Санкт-Петербургом) и этим стратегическим форпостом. До появления пароходов сообщение с Кронштадтом имело сезонный характер: летом – по воде, а зимой – по льду. Летний путь (около 25 верст по заливу) считался небезопасным из-за ветров и мелей, а зимний переход через замерзший залив требовал специального обустройства. В статье я постарался рассмотреть организацию сообщения с Кронштадтом от основания города и примерно до 1930-х годов, особое внимание уделено началу постоянного пароходного сообщения.

Кронштадт до эпохи пароходов

В первые десятилетия существования Кронштадта единственным способом попасть туда летом было морское путешествие. Первоначально Петр I пытался сократить опасный маршрут напрямую через залив, выбрав более короткую переправу: ездили по дороге до Стрельны, затем – до Петергофа, а позднее – до Ораниенбаума, откуда на лодках пересекали залив. Зимой же официально прокладывалась «дорога в море» – путь по льду прямо до Петербурга. Уже в 1721 году указом Петра I была учреждена регулярная почтовая связь между Петербургом и островом Котлин, предусматривающая разделение маршрутов по сезонам. С 1734 года практически каждый год выходили распоряжения: с наступлением зимы устраивать ледовую дорогу с мостками над промоинами, а весной – возобновлять почтовое сообщение по воде.

Со временем организация зимнего пути улучшалась. Как только лед достаточно крепок, дорогу размечали вехами; начиная с зимы 1749/50 гг. разрешили поставить в середине пути обогревательную избу. К середине XIX века на льду устанавливались будки для часовых с колоколами, которые звонили во время метели, не давая сбиться с пути путешественникам. Это делало путь более безопасным. Тем не менее, зимнее путешествие оставалось суровым испытанием. В 30–50-х годах XIX века желающему поехать зимой из Кронштадта нужно было отправиться на окраину – на Козье болото (сейчас на этом месте школа №422). Там находилась стоянка кронштадтских извозчиков, предлагавших поездки через залив на санях (крытых кибитках). Сани запрягались парой небольших лошадей, внутри было настлано сено для тепла. Время в пути на санях составляло около 2 часов (с короткой остановкой в трактире на середине пути для отдыха и обогрева). Стоимость такой поездки была весьма значительной – от 6 до 10 рублей, в зависимости от качества лошадей, состояния дороги и платежеспособности пассажира.

На пути стояли и административные препоны: Кронштадт был военной крепостью под особым режимом. При въезде и выезде через городские ворота (Петербургские ворота) всех пассажиров подвергали досмотру. Например, при выезде из Кронштадта нужно было выйти из саней на морозе, открыть для проверки багаж, а затем специальный смотритель досматривал сами сани длинным прутом на предмет провоза запрещённых предметов. Только после такого двойного контроля путешественника выпускали на ледовую дорогу. Для въезда в крепость требовалось иметь пропуск – билет с места службы или от полиции.

Летнее сообщение до начала постоянного маршрута осуществлялось на парусных и гребных судах. Государственная почта доставлялась на казённых лодках, а частные лица вынуждены были нанимать частные шлюпки или договариваться с капитанами кораблей. При этом власть пыталась контролировать нелегальную почту: иностранным капитанам, заходившим в Кронштадт, запрещалось провозить частные письма, их обыскивали, а найденную корреспонденцию отправляли через почтамт с взиманием оплаты. Официально регулярное пассажирское сообщение по воде началось в 1806 году, когда было объявлено об учреждении «пассажботов» для перевозки людей с экипажами между Петербургом и Кронштадтом. Эти пассажирские лодки (вероятно, больших размеров весельные баржи) ходили по расписанию: весной и осенью – с открытия навигации до 1 июля и с 15 августа до ледостава – ежедневно две лодки, отправлением одна в 8 утра, другая в 9 утра, а летом (с 1 июля по 15 августа) – одна в 11, другая в 9 часов вечера. Плата за проезд тогда была вполне доступной: военным чинам – 15 копеек, штатским (духовным и дворянам, а также прочим гражданам) – 50 копеек с человека; за провоз клади и экипажей – по 10 копеек с пуда веса. Станция в Петербурге находилась у Исаакиевского моста, а в Кронштадте – у Итальянского пруда (небольшой гавани в городе). Судя по отзывам современников, горожане были очень довольны этим удобным, быстрым и дешёвым сообщением.

Появление регулярных пароходных рейсов

Начало XIX века ознаменовалось технологическим прорывом – появлением паровых судов. В России первый пароход (или «стимбот» по терминологии того времени) под названием «Елизавета» был построен в 1815 году на заводе Чарльза Берда в Петербурге. Именно на линии Петербург – Кронштадт состоялись его пробные рейсы. Осенью 1815 года пароход «Елизавета» совершил первую тестовую поездку: 3 ноября 1815 года в 6 часов 55 минут утра судно вышло от пристани Бердова завода (в устье Невы) и около половины одиннадцатого достигло Кронштадта. Таким образом, переход от Петербурга до Кронштадта занял примерно 3 с половиной часа. Пароход пришвартовался у Военного порта, а затем за 12 минут дошёл до Купеческой гавани внутри Кронштадта. Новое чудо техники вызвало ажиотаж: множество зевак собралось наблюдать за первым появлением парового судна на кронштадтском рейде. По приказу военного начальника была даже проведена демонстрация скорости – пароход соревновался с легким гребным катером. Оказалось, что при обычной гребле лодка заметно отставала, а при максимально сильной могла ненадолго сравняться с пароходом. Это впечатляюще продемонстрировало преимущества паровой тяги.

После успешного опыта регулярное пароходное сообщение быстро стало реальностью. Уже весной следующего года в газетах появилось объявление: «Судно, называемое пароход, по вскрытии водяной коммуникации, будет отправляться ежедневно в 9 часов из С.-Петербурга в Кронштадт, а оттуда обратно в 5 часов». То есть с 1816 года начал действовать ежедневный рейс: утренний выход из Петербурга и вечерний – из Кронштадта. В летние месяцы, в период наибольшего пассажиропотока, пароходы стали ходить два раза в день – утром в 9 и вечером в 5 часов. Для выполнения двух рейсов в день привлекалось, по-видимому, два парохода, чередовавшихся между собой. Осенью, с сокращением светового дня, снова работал один пароход, отправляясь из Петербурга раньше (в 8 часов) и из Кронштадта – днём (в 3–4 часа).

Первые годы эксплуатации пароходов показали их высокую эффективность и вместе с тем необходимость выработки новых правил для пассажиров. В 1810–1820-х годах были опубликованы своеобразные «Правила для пассажиров парохода», живо передающие дух эпохи. Например, категорически запрещалось вмешиваться в управление судном и особенно «бить прислугу или поить её горячительными напитками», дабы не подвергать пароход и пассажиров опасности. Посадка и высадка разрешались только при полной остановке машины и за предъявлением билета. Кто опоздал к отправлению, тому не дозволялось догонять пароход в шлюпке на ходу – следовало ждать следующего рейса. Пассажиру, сошедшему с парохода не в пункте назначения, предписывалось уплатить штраф 10 рублей за вынужденную остановку и лишний расход дров. Интересно, что плата за проезд тогда официально упоминалась дифференцированно: «5 рублей или 2 рубля» – решал билетный кассир, причем имелось право даже провезти неимущих бесплатно. Вероятно, на практике это означало существование разных классов (палубный за 2 руб. и каютный за 5 руб.), но с возможностью льгот для бедных. Также правилами запрещалось курить табак в каютах (но можно на палубе), а грубых дебоширов предлагалось лишать права проезда впредь. Экипажу предписывалось быть вежливым и услужливым, помогать с погрузкой багажа, хотя за сохранность вещей отвечали сами пассажиры.

Таким образом, уже в первое десятилетие после изобретения парохода Кронштадт получил постоянное паровое сообщение с Петербургом. Пароход «Елизавета» и последовавшие за ним суда совершали рейсы между столицей и крепостью практически ежедневно в навигационный период. Время в пути сократилось примерно до 3–4 часов (в одну сторону) в зависимости от погоды, что по тем меркам считалось большим прогрессом (для сравнения: даже при свежем встречном ветре пароход сделал круговой рейс туда-обратно за ~8,5 часов, тогда как парусным или гребным судам могло потребоваться несколько дней при неблагоприятной погоде). Первое время пароходы ходили только в период открытой воды – с середины апреля до начала ледостава (конец ноября). Однако развитие техники и рост потребностей населения требовали продления периода сообщения и открытия новых маршрутов.

Развитие пароходного сообщения во второй половине XIX века

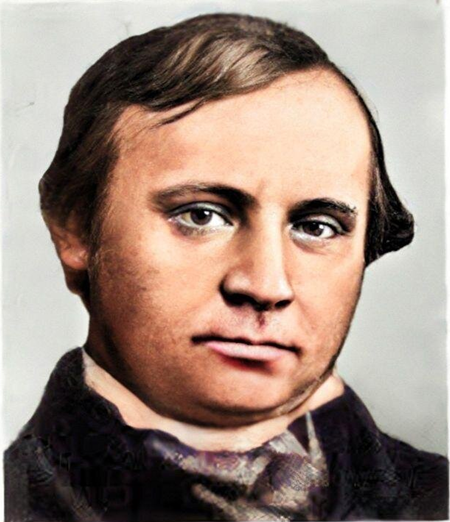

Михаил Осипович Бритнев, потомственный Кронштадтец, судовладелец, судостроитель. Изображение с сайта Президенсткой библиотеки

Начиная с 1850-х годов пароходное дело на кронштадтском направлении активно развивается. Если в первой половине века перевозки осуществлялись, по сути, казёнными или полуказёнными судами, то затем в дело вступила частная инициатива. В 1835 году предприниматели впервые ходатайствовали об открытии коммерческого пароходного рейса Кронштадт – Ораниенбаум (т.е. между островом и южным побережьем залива, где проходил сухопутный путь на Петербург), но тогда военное начальство отказало, сочтя это нежелательным. Лишь 5 июля 1850 года подобный маршрут был официально разрешён и открылся регулярный пароходный рейс между Кронштадтом и Ораниенбаумом. Это событие ознаменовало появление второго направления сообщения помимо линии на Санкт-Петербург.С 1850-х–1860-х годов возникает ряд пароходных компаний, конкурирующих между собой за пассажиров. Частные владельцы начали пускать пароходы не только по основным направлениям (Петербург и Ораниенбаум), но даже открывали новые рейсы, например, на Лисий Нос (место на северном берегу залива). Конкуренция приводила к улучшению сервиса и снижению цен за проезд. Если в эпоху первых пароходов билет стоил рубли, то к концу века тарифы стали более доступными для широких слоёв населения (точные цифры варьировали, но в основном в сторону уменьшения).

Одним из влиятельных деятелей пароходного дела был кронштадтский купец Михаил Осипович Бритнев. Понимая важность круглогодичной связи с материком, Бритнев занимался организацией перевозок и развитием судов. Изначально на линии Кронштадт – Ораниенбаум летними перевозками занималась т.н. Ораниенбаумская пароходная компания, в составе которой были колёсные пароходы «Луч», «Николай» и «Обновка» (последний с баржей для грузов), принадлежавшие купцу Сидорову. Также на линию Петербург – Кронштадт курсировал пароход «Дачник» (название намекает на пригородные дачные перевозки). Все эти суда активно возили пассажиров в тёплый сезон, однако с приближением зимы (буквально за несколько дней до становления льда) они прекращали рейсы. На смену им выходили специальные пароходы нового типа – винтовые пароходы Бритнева, приспособленные для хождения во льдах.

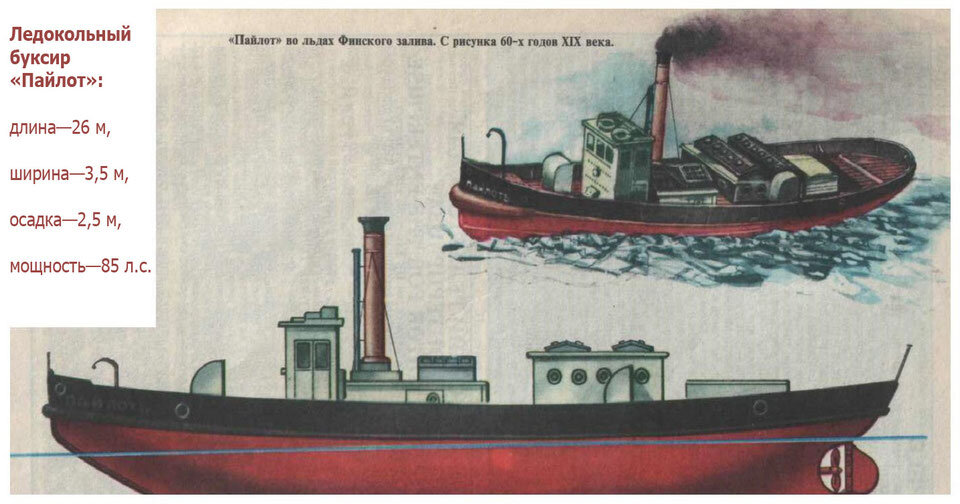

В 1860-х годах М.О. Бритнев, сотрудничавший с английскими инженерами, инициировал перестройку своего буксирного винтового парохода «Пайлот» в специальное ледоплавающее судно. В 1864 году нос «Пайлота» был переоборудован по оригинальной схеме: его укрепили и срезали под углом около 20° к килю, чтобы пароход мог заезжать на лёд и ломать его под собственной тяжестью. Этот прием оказался настолько удачным, что «Пайлот» стал первым эффективным ледорезным пароходом. Уже весной 1865 года благодаря его работе навигация для Кронштадта началась намного раньше обычного срока. Суда Бритнева – «Пайлот», а затем построенные им по тому же принципу «Бой» (1875 г.) и «Буй» (1889 г.) – стали первыми в мире пароходами-ледоколами современного типа. Они позволяли существенно удлинить сезон навигации между Кронштадтом и материком, иногда почти не прерывая сообщение зимой. Так, уже в конце XIX века эти ледокольные пароходы совершали рейсы даже во время становления льда, то прорубаясь за 30 минут через свежий лед, то пробиваясь до 2,5 часов через тяжёлые льды. В результате жители Кронштадта могли дольше сохранять сообщение с Большой землёй, не полагаясь только на конные сани.

Параллельно техническому прогрессу развивалась инфраструктура. В 1868 году была открыта железная дорога от Петербурга до Ораниенбаума. Это изменило структуру путешествия: многие стали предпочитать комбинированный маршрут – зимой 7-вёрстный переход по льду до Ораниенбаума, а далее на поезде до Петербурга. Действительно, с запуском поезда значительная часть пассажиров в холодное время вместо рискованного длинного пути прямо в Петербург отправлялась кратчайшим путём на юг, к станции Ораниенбаум. Для удобства водного сообщения в Ораниенбауме Бритнев (или его партнеры) предпринял строительство небольшого канала: в 1885 году кронштадтский купец Сидоров прорыл канал в мелководной части ораниенбаумской гавани, который подходил почти вплотную к железнодорожному вокзалу. Это позволило пароходам причаливать ближе к поездам, облегчая пересадку пассажиров и делая сообщение ещё удобнее.

Конкурируя между собой, компании вводили все новые суда. Постепенно старые деревянные колесные пароходы дополняются более эффективными металлическими винтовыми судами. Появляются и специальные пароходы-ледоколы помимо Бритневских. Например, Ораниенбаумское пароходное общество приобрело себе собственные ледоколы под названиями «Луна» и «Заря», что позволило ещё больше удешевить и обезопасить зимние рейсы. К концу XIX столетия паровое сообщение с Кронштадтом было поставлено на широкую ногу: действовало несколько маршрутов (через Петербург, Ораниенбаум, Лисий Нос и др.), ежедневно совершались рейсы в навигацию, перевозившие сотни пассажиров. Стоимость проезда существенно снизилась по сравнению с первыми десятилетиями пароходства – конкуренция и рост пассажиропотока сделали поездку по карману многим (точные цифры зависели от маршрута и класса места, но были в пределах нескольких десятков копеек или рублей). Одновременно повысилась и скорость: более мощные пароходы и развитие Морского канала (глубоководного фарватера) позволяли преодолевать путь быстрее. Например, проложенный в 1880-х годах Морской канал от Петербурга практически до Кронштадта улучшил условия судоходства, устранив мелководье – крупные суда смогли ходить напрямую, а пассажирские пароходы получили надежный фарватер вне зависимости от отливов.

Зимнее сообщение и ледовые переправы

Зима всегда была наиболее сложным периодом для сообщения с островом. Несмотря на наличие ледокольных пароходов, в самые холодные месяцы залив промерзал полностью. До изобретения эффективных ледоколов зимой основным средством оставались конные сани по проложенной дороге. Даже во второй половине XIX века, когда пароходы ходили до последнего возможного дня, наступал период межсезонья, когда связь прерывалась полностью: навигация уже закрыта, а лед еще недостаточно крепок для саней. Такой перерыв мог длиться от двух недель до месяца, во время которого ни люди, ни почта, ни грузы не могли попасть на остров. В эти опасные промежутки предпринимались разные попытки решения проблемы: предлагали ломать молодой лед вручную, взрывать его порохом или пробивать гантелями, однако системного решения не было. На этот случай иногда прибегали к услугам спасательных шлюпок особой конструкции. Известно, например, что в пору становления или распадания льда почту между Ораниенбаумом и Кронштадтом доставляли на специальных спасательных лодках, а езду верхом по льду в тёмное время суток запрещали из соображений безопасности.

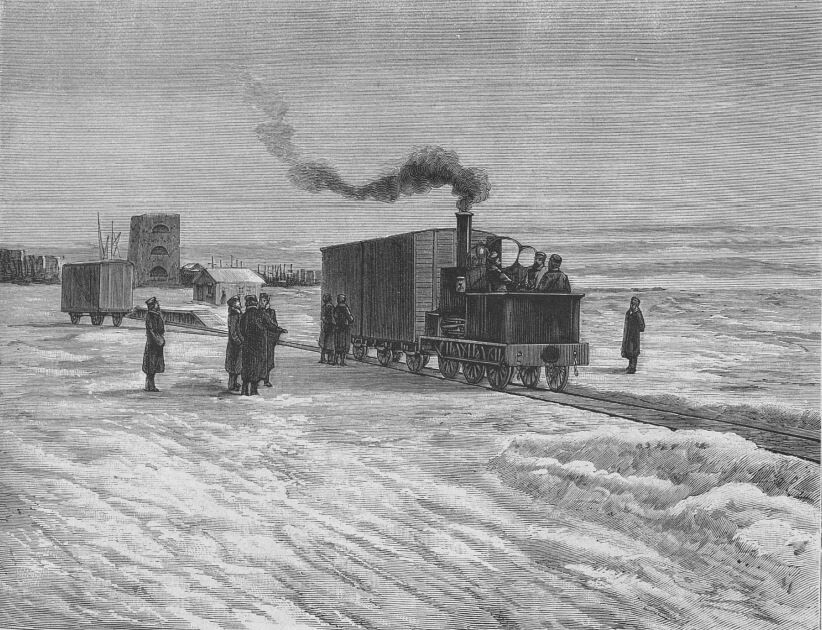

Предприниматели и изобретатели неоднократно пытались усовершенствовать зимнюю переправу. В 1861 году в местных газетах даже обсуждали идею устроить сообщение «на оленях» – вероятно, организовать оленьи упряжки по льду, но дальше разговоров дело не пошло. Гораздо более реальной была идея железной дороги по льду. Тот же 1861 год ознаменовался первым проектом: некто Солодовников объявил о намерении зимой 1861/62 пустить по льду два поезда от Кронштадта до Ораниенбаума, с вагонами трех классов (первый класс – отапливаемый, с камином и ковровой обивкой, билет 75 копеек; второй – 50 коп., третий – 25 коп.). Проект тогда не удался, но спустя 20 лет к идее вернулись. В 1881 году было построено временное железнодорожное полотно прямо по льду залива. 27 января 1881 года прошел первый пробный поезд между Ораниенбаумом и Кронштадтом. К сожалению, эта смелая затея просуществовала недолго – буквально через несколько дней поднялся сильный западный ветер, начался дрейф льдин, рельсы сместились и сообщение пришлось закрыть, причинив организаторам значительные убытки. Тем не менее, сам факт реализации «поезда на льду» впечатлил современников и предвосхитил появление более совершенных технологий.

Еще одной попыткой были общественные дилижансы – большие санные кареты, курсировавшие по расписанию между Петербургом и Кронштадтом (по льду). Однако и они оказались нерентабельны и прекратились, уступив место всё тому же частному извозу на кибитках. В итоге до появления надежных ледоколов главной опорой зимнего пути оставался кронштадтский извозчик, который хоть и назывался газетами «мифическим лицом», но на деле обеспечивал наиболее стабильное сообщение.

С внедрением пароходов-ледоколов ситуация радикально улучшилась. Бритневские суда начиная с 1860-х могли пробиваться через молодой лед в начале зимы и вскрывать лед весной, сокращая периоды изоляции. В 1870–71 гг. суровая зима привлекла международное внимание к изобретению Бритнева: его «Пайлот» успешно работал во льдах, в то время как порты Европы (например, Гамбург на Эльбе) страдали от ледовых заторов. В итоге чертежи «Пайлота» были куплены немецкими инженерами, и в 1871 году в Германии построен ледокол «Eisbrecher I» по образцу кронштадтского. Таким образом, опыт Кронштадта стал прототипом для мирового ледокольного флота.

К началу XX века зимнее сообщение с Кронштадтом уже не прекращалось на долгие месяцы, как прежде. Регулярные пассажирские пароходы продолжали курсировать до тех пор, пока это позволяла обстановка, а когда залив вставал окончательно – вступала в действие обустроенная санная дорога. Появились и более мощные ледоколы общего назначения. В 1899 году для Российского флота был построен гигантский по меркам того времени ледокол «Ермак» под руководством адмирала С.О. Макарова – он мог ломать многометровый арктический лед. Хотя «Ермак» использовался в основном в иных регионах, сам факт его появления отражал прогресс техники. В 1900-е годы в Финском заливе в зимний период работали ледоколы поменьше, обеспечивая проводку судов. Зима 1922–23 годов примечательна тем, что навигация между Кронштадтом и материком не прерывалась вовсе – благодаря наличию ледоколов сообщение продолжалось всю зиму. Пароходы на Ораниенбаум ходили вплоть до последних чисел декабря, а вскоре после Нового года уже начиналась ранняя весенняя кампания с помощью ледоколов. Таким образом, советскому Кронштадту удалось реализовать мечту – круглогодичное транспортное сообщение, несмотря на ледовые условия.

Сообщение в 1920–1930-е годы

После революции 1917 года Кронштадт оставался важнейшей военно-морской базой, но гражданское сообщение с ним продолжало играть роль, поскольку город имел население (кроме моряков, там жили их семьи, рабочие портовых предприятий и пр.). Пароходные линии национализировали и передали государственным организациям. Тем не менее, маршруты и расписание в целом сохранились по наследству от дореволюционной эпохи. Как отмечалось выше, в начале 1920-х ледокольный флот позволил существенно облегчить зимнюю коммуникацию. Летом же курсировали привычные пассажирские пароходы. В 1920-е – начале 1930-х годов для перевозок использовались в основном всё те же колёсные пароходы, многие из которых достались еще от старых компаний. Например, пароходы «Николай», «Обновка», «Дачник» и др. продолжали служить, хотя могли быть и переименованы по-советски. Постепенно им на смену приходят более современные суда. В эти годы начинается вытеснение паровой тяги – появляются дизельные катера и теплоходы. Но до строительства дамбы (которая соединит остров Котлин с берегом лишь в конце XX века) водное сообщение оставалось единственным способом попасть в Кронштадт, поэтому паромно-пароходное хозяйство поддерживалось даже в сложные послереволюционные времена.

Численность перевозимых пассажиров за столь длительный период менялась: в начале XIX века рейсами пользовались считанные десятки людей в день, преимущественно военные и чиновники. Ко второй половине XIX века, с развитием общественного транспорта, ежегодный пассажиропоток вырос до многих тысяч – пароходами плавали не только по служебной надобности, но и по личным делам, для посещения моряков, экскурсий и т.д. Перед Первой мировой войной Кронштадтское направление уже перевозило десятки тысяч пассажиров за сезон. Например, по некоторым данным, в 1913 году совокупно всеми маршрутами было перевезено около 100 тыс. человек (условная оценка). В советский период статистика могла вестись нерегулярно, однако известно, что к концу 1930-х, перед войной, нагрузка на транспорт была всё ещё значительной – порядка нескольких сотен пассажиров ежедневно в навигацию. Эти цифры демонстрируют важность сообщения с островом для жизни Кронштадта и взаимодействия его с Ленинградом.

Заключение

Начало постоянного пароходного сообщения с Кронштадтом стало важным этапом в истории транспорта Санкт-Петербургского региона. Если в петровские времена связь с островной крепостью была рискованным предприятием, зависящим от капризов погоды, то с появлением пароходов сообщение стало более надежным, регулярным и быстрым. Уже к середине XIX века Кронштадт имел ежедневные рейсы пароходов в столицу, а вскоре и альтернативный маршрут через Ораниенбаум с выходом на железную дорогу. Время в пути сократилось с нескольких часов до пары часов, а при комбинации «паром + поезд» – и вовсе до часа с небольшим. Стоимость проезда из привилегии для немногих превратилась в приемлемый тариф для широкой публики.

Отдельно следует подчеркнуть вклад кронштадтских инженеров и предпринимателей (М.О. Бритнев и др.) в изобретение ледоколов, что позволило существенно продлить навигацию и даже поддерживать сообщение зимой. К 1930-м годам транспортная схема связи Кронштадта с материком включала целый комплекс: летом – пассажирские пароходы по нескольким маршрутам, зимой – обустроенную ледовую дорогу, в промежуточные периоды – применение ледоколов. Эти меры в совокупности практически устранили сезонную изолированность острова. Регулярное пароходное сообщение просуществовало до середины XX века, после чего эстафету приняли более современные суда и, в конечном счете, сухопутная дорога (дамба). Однако период с начала XIX до 1930-х годов стал эпохой расцвета «пароходной эры» Кронштадта, заложив основы транспортной доступности этого уникального города-крепости.

Список использованных источников

-

Столпянский П. Н. Историко-общественный путеводитель по Кронштадту. 1923 г.

-

История Петербурга №24 (2005) – Малый Родник (malrod.ru), сс. 62–63. (веб-архив от 2021 г.).

-

Президентская библиотека РФ – Биография М.О. Бритнева. – URL: https://www.prlib.ru/Great_Russia/outstanding_scientists_XIX/Britnev

-

Купчино. Исторический район. – Транспорт СПб (kupsilla.ru). История транспортного сообщения Санкт-Петербурга и Кронштадта. – URL: https://www.kupsilla.ru/trspb.htm.

-

Википедия – Пароход. – (разделы об истории пароходства в России, в т.ч. первый пароход «Елизавета»).