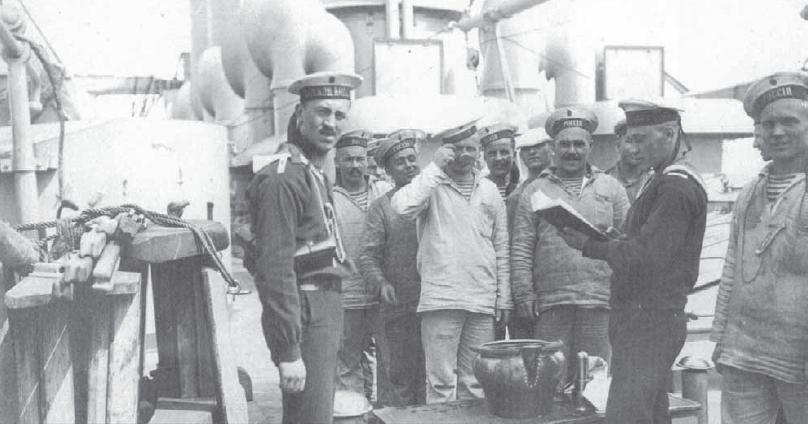

Матросы Балтийского флота в Кронштадте: повседневность и служба в начале XX века

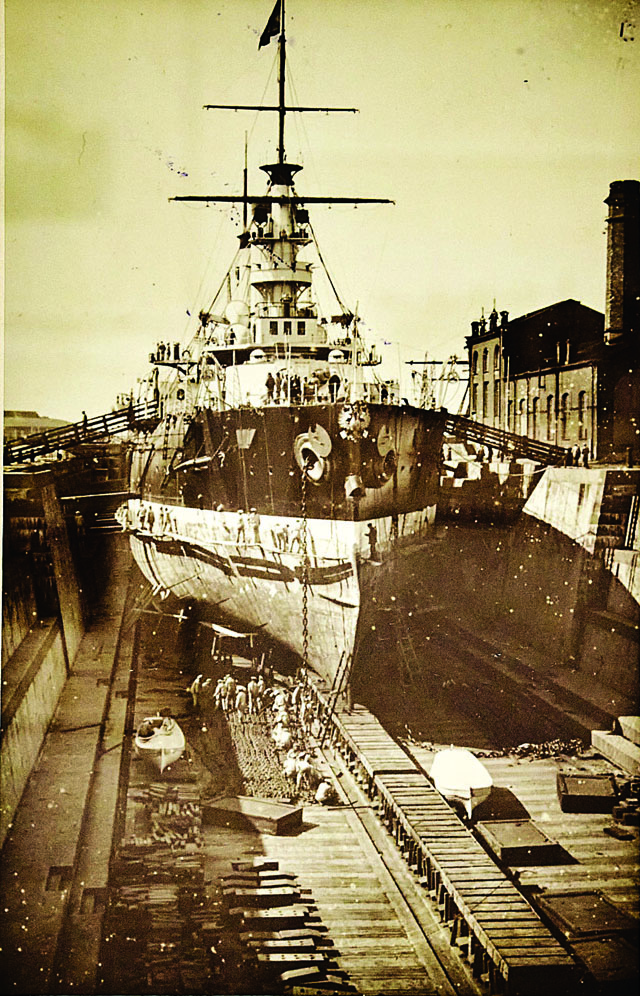

Эскадренный броненосец «Полтава» в доке Кронштадта, май 1900 года. Фото из газеты «Кронштадтский вестник»

В конце XIX – начале XX века Балтийский флот Российской империи располагал множеством современных по тем временам кораблей. Основу составляли броненосцы и крейсеры, построенные в 1880–1890-х годах. Например, в Кронштадте базировался эскадренный броненосец «Полтава» (спущен на воду в 1894 г.), входивший в одноимённую серию кораблей Балтийского флота. Осенью 1900 года «Полтава» отправилась на Дальний Восток для участия в подавлении Боксёрского восстания и впоследствии сражалась в Русско-японской войне. Другой известный корабль того периода – крейсер «Аврора», спущенный на воду в 1900 г., – также стоял в Кронштадте между дальними плаваниями. Помимо них, в портовой акватории можно было увидеть броненосцы береговой обороны («Адмирал Ушаков», «Адмирал Сенявин» и др.), минные крейсера и множество миноносцев и канонерских лодок, обеспечивавших оборону столицы со стороны Финского залива. Многие корабли проходили ремонт и модернизацию на Кронштадтском пароходном заводе и в знаменитых сухих доках острова Котлин. К 1910-м годам флот пополнился новыми дредноутами («Севастополь», «Гангут» и др.), однако их служба уже пришлась на годы Первой мировой войны.

Кронштадт являлся главной базой Балтийского флота, поэтому здесь постоянно находились десятки военных судов – от больших линейных кораблей до учебных и вспомогательных. Как вспоминали сами моряки, при подходе к острову Котлин издали виднелись «многочисленные мачты разоружённых военных и коммерческих судов». Город-крепость служил не только местом стоянки кораблей, но и крупным учебным центром: в Кронштадте действовали специальные школы – Минный офицерский класс, Минная и Артиллерийская школы для подготовки младших специалистов, Водолазная школа и другие «факультеты матросского университета». Эти учебные подразделения готовили квалифицированные кадры для флота – минёров, артиллеристов, машинистов, сигнальщиков. Выпускники школ распределялись по корабельным экипажам, пополняя команды новыми умелыми матросами.

Повседневная служба и быт матросов

На флоте конца XIX века матросы жили по распорядку, схожему с армейским, но имели и свой особый морской уклад. Срок действительной службы для новобранцев Балтийского флота тогда составлял 7 лет (после 1906 г. сокращён до 5 лет). Новобранец, только прибывший на флот, начинал службу в звании юнги или молодого матроса. Далее он мог получить звание матроса 2-й статьи (или ученика). На флоте существовало две параллельные системы званий для нижних чинов: одна относилась к строевому составу (строевые матросы, рулевые, сигнальщики, водолазы и др.), другая — к специалистам, проходившим обучение в специальных технических школах.

Через восемь месяцев службы строевой матрос 2-й статьи получал звание матроса 1-й статьи. У специалистов аналогичным шагом становилось звание специалиста 2-й статьи, которое также приравнивалось к матросу 1-й статьи строевого состава. В дальнейшем матрос-специалист мог продвинуться до званий специалиста 1-й статьи и старшего специалиста — эти ступени не имели прямых аналогов среди строевых. Получить первое унтер-офицерское звание можно было либо по итогам годичной службы в звании матроса 1-й статьи при положительной аттестации командования, либо по окончании специальных классов. Дальнейшее продвижение шло по следующей лестнице: квартирмейстер (или унтер-офицер 2-й статьи), затем боцманмат (унтер-офицер 1-й статьи) и, наконец, боцман — по итогам аттестации. Наиболее способные и опытные матросы, остававшиеся на сверхсрочную службу и успешно сдавшие экзамен, могли быть произведены в старшие боцманы (или кондукторы — у специалистов). Звание квартирмейстера соответствовало младшему унтер-офицеру в армии и просуществовало на флоте до начала XX века. Однако для большинства рядовых моряков карьера ограничивалась званием матроса 1-й статьи – основного «рабочего винтика» корабельного организма.

Каждый день матроса был расписан по часам. Утро на борту начиналось рано – подъём, уборка палуб и помещений, построение на развод. Завтрак подавали примерно в 7 часов утра. По указу ещё Екатерины II во флоте был введён чёткий порядок приёма пищи: завтрак с 7:00 до 7:30, обед в полдень и ужин около 19:00. Питание матросов было простым, но относительно сытным и горячим. Основу рациона составляли щи или борщ, каши, солонина (солёное мясо) и сухари. Например, популярным блюдом был «флотский борщ» – наваристый, но приготовленный из далеко не отборных продуктов. Бульон зачастую варили из жилистых говяжьих обрезков, а кусочки мяса перемалывали и смешивали с макаронами. На второе могли подать густую кашу (гречневую, гороховую) или лапшу. На ужин – опять-таки каша или похлёбка. Хлеб в походах чаще выдавался в виде сушёных сухарей длительного хранения. Сохранилось правило: матросам полагалось 28 чарок водки в месяц – около 3,5 литров, то есть примерно по 120 граммов в день. До введения «сухого закона» в 1914 году ежедневная порция спиртного считалась привычной нормой службы. Кроме того, в паёк входили чай и сахар: чайпитие было важной частью флотского быта. Горячий чай из большого самовара вечером скрашивал жизнь команды после трудового дня.

Приём пищи на корабле представлял отдельный ритуал. Матросы Русского императорского флота в начале XX века питались непосредственно на борту, чаще всего — в артелях и на палубе, а также — на крупных кораблях — в кают-компании, но с явным разграничением по чинам. На небольших кораблях у рядовых матросов не было персональных столов и стульев – обедали, как правило, прямо на палубе. На определённом участке палубы расстилали брезент вместо скатерти, ставили медный котёл с варёным кушаньем и раскладывали сухари. Несколько человек (обычно 6–7 матросов) образовывали «артель» – они вместе ели из одного котелка, используя деревянные ложки. Блюдо чаще всего было одно на всех, без смены тарелок. Матросы садились кружком и ели по очереди из общего котла. Такой совместный трапезный уклад сплачивал моряков, хотя с санитарной точки зрения был далёк от идеала. Неудивительно, что матросы почти всегда ощущали себя голодными и не прочь были получить добавку. Начальство закрывало глаза на попытки моряков разнообразить рацион за свой счёт. Во время стоянок в порту поощрялось приобретение свежих продуктов на берегу – многие приносили на корабль овощи, яйца, иногда даже свежую рыбу или мясо, чтобы улучшить вкусовые качества корабельной кухни. В дальних плаваниях же моряки научились добывать пропитание прямо в море – издавна было известно, что акулье мясо съедобно, а суп из плавников считается деликатесом. Таким образом, смекалка помогала морякам не оставаться голодными там, где не хватало официального провианта.

Бытовые условия на кораблях и в береговых казармах были спартанскими. Спали матросы обычно в кубриках – тесных помещениях нижней палубы – либо в бараках на берегу, если команда жила на казарменном положении. Спальные места представляли собой либо койки (двухъярусные нары или кровати), либо подвесные гамаки, которые утром убирались. В кубрике часто бывало душно и тесно, особенно в долгих походах. Тем не менее порядок поддерживался строгий: каждое утро – обязательная приборка, вычистка медных частей и палуб, проветривание помещений. Флотская пословица гласила: «корабль – дом матроса», и моряки старались содержать этот дом в чистоте. Командиры следили, чтобы матросы были опрятны, регулярно стирали форму (правда, зачастую сами же матросы и штопали, и подшивали своё обмундирование в свободное время). Свободные часы между вахтами и работами матрос мог потратить по своему усмотрению: кто-то читал или писал письма домой, другие латали одежду, чистили обувь, некоторые занимались мелким рукоделием. В воспоминаниях очевидцев упоминается, как вечерами в казарме «матросы кучками сидели на койках, вели разговоры, шутили, смеялись. Выпивали, пели. Играли на гармониях и струнных инструментах». Таким нехитрым досугом моряки скрашивали однообразные будни службы.

Служба матроса включала не только бытовые аспекты, но и тяжёлый физический труд и учёбу. Большую часть дня занимали корабельные работы и учебные занятия: уборка палуб и трюмов, чистка орудий и винтов, погрузка припасов, несение караульных вахт. Регулярно проводились учения по боевой тревоге – по сигналу «Свистать всех наверх!» команда должна была мгновенно занять боевые посты. Матросов обучали морскому делу: сигнальщики часами тренировались семафорить флажками, артиллеристы – собирать и разбирать затворы орудий, заряжать учебные снаряды, минёры осваивали устройство мин и торпед. В хорошую погоду практические занятия проходили даже на берегу: например, учебно-минный отряд летом разбивал палаточный лагерь на одном из островов Финского залива, где новобранцы учились ставить мины и разводить полевые радиостанции. Словом, матрос постоянно находился в процессе обучения и труда – «учебные занятия, учения моряков по установке мин, спуску шлюпок, тушению пожаров, учебным стрельбам, несению вахт… рассказывают о самом разнообразном досуге и быте моряков», отмечают историки. К концу дня команда выматывалась настолько, что свободное время перед отбоем многие просто спали или отдыхали без сил. Недаром говорили: «Флотская служба знатна и хороша, но насупротив того столь же вредна и опасна» – то есть тяжела для здоровья.

Тяготы службы и дисциплина

Военно-морская служба традиционно считалась одной из самых трудных. Балтийские матросы терпели все невзгоды морской жизни: длительные штормовые плавания, холод и сырость Балтики, опасность военных кампаний (многим довелось пройти через сражения Русско-японской войны 1904–1905 гг. и Первой мировой). Кроме физических тягот, тяжелым испытанием были разлука с родными на долгие годы и суровая дисциплина на корабле. Флотский устав требовал беспрекословного подчинения младших чинов старшим, соблюдения субординации и множества ритуалов. Ежедневно проводились многократные поверки, разводы, смотры внешнего вида. Матрос должен был неизменно быть в опрятной форме, выбрит, коротко острижен, обращаться к начальникам только в установленной форме («так точно», «никак нет»), отдавать воинское приветствие («честь») при встрече с офицерами. За малейшую провинность следовало взыскание. В императорском флоте сохранялись некоторые строгие наказания, доставшиеся в наследство от парусной эпохи. Вплоть до конца XIX века практиковались телесные наказания: к примеру, «купание с рея» – привязанный к рей матрос сбрасывался с высоты в море и проделывал так несколько раз подряд в наказание за проступок. Ещё более жестокой разновидностью было «сухое купание», когда провинившегося бросали с рей без падения в воду – от резкого рывка нередко случались вывихи рук. Также в ходу в старое время были розги, «шпицрутен» (прогон сквозь строй с палочными ударами) и кандалы на гауптвахте. Однако к началу XX века многое изменилось: власть постепенно смягчала самые варварские методы. В 1904 году вышел указ, окончательно отменивший телесные наказания в армии и на флоте. С этого момента матросов уже не пороли и не подвешивали, как раньше – дисциплина поддерживалась штрафами, арестом на гауптвахте («губа»), понижением в звании или удлинением срока службы для провинившихся. Тем не менее, порядок оставался жёстким.

На кораблях существовало понятие «штрафной» или «карцер» – небольшое помещение, куда запирали нарушителей дисциплины на срок от нескольких дней до пары недель. За грубые нарушения могли заковать в ручные кандалы и содержать на хлебе и воде. Командиры некоторых кораблей славились особой требовательностью и даже деспотичностью. К примеру, контр-адмирал Роберт Вирен, бывший начальник Кронштадтского порта в 1910-х годах, прозван матросами «душителем свободы» за чрезмерно строгие порядки. Вирен ужесточал режим до предела: любые собрания матросов пресекались, увольнения ограничивались, на малейшее неповиновение следовала кара. В конечном итоге подобное обращение вызвало среди моряков сильную ненависть. Не случайно в ходе Февральской революции 1917 года взбунтовавшиеся балтийцы одним из первых жертв свели счёты именно с Виреном – он был убит матросами на Якорной площади Кронштадта. Этот трагический эпизод стал кульминацией накопившейся годами ярости нижних чинов против невыносимой палочной дисциплины старого режима.

В мирное время, конечно, до открытых бунтов дело не доходило, но «скрытое напряжение» всегда тлело на флоте. Моряки часто ощущали несправедливость: офицерский состав жил куда привольнее – имел отдельный камбуз, просторные каюты, адмиральские дачи на берегу. Матросам же приходилось мириться с теснотой кубрика и скудным довольствием. Неудивительно, что на флоте сформировался особый братский дух – «товарищество боевых братишек», где свои поддерживали своих. Балтийские матросы начала XX века стали известны своенравным характером и вольнолюбивыми взглядами. Они первыми подхватывали слухи о переменах в обществе и часто симпатизировали радикальным идеям. Уже во время первой русской революции 1905 года кронштадтские экипажи не раз проявляли бунтарский нрав. А после начала мировой войны долгие месяцы бездействия (линейные корабли стояли в базе, практически не участвуя в боях) лишь накаляли обстановку: «экипажи линкоров изнывали от безделья, офицеры закручивали гайки – ситуация накалялась». Всё это создавало тяжёлый моральный климат, но сплачивало матросов между собой против общей беды. Так рождалась знаменитая солидарность балтийцев, впоследствии названных Львом Троцким «красой и гордостью русской революции».

Отпуска и увольнения матросов

Долгая непрерывная служба означала, что увидеть родных матрос мог очень не скоро. Обычный срочник проводил на флоте все 7 лет, практически не покидая часть. Тем не менее, существовала система краткосрочных отпусков – так называемых «побывок», когда моряка на некоторое время отпускали домой. Как правило, побывку можно было заслужить примерной службой либо получить по уважительным обстоятельствам (например, семейным). Документы свидетельствуют, что в мирное время отпуска матросам давались нечасто, но всё же были: обычно раз в несколько лет нескольким человекам из экипажа разрешали съездить на родину на 2–4 недели. Такой отпуск начинался с долгожданного приказа: фамилия счастливчика объявлялась по команде, после чего ему выдавали отпускное свидетельство и немного денег на дорогу. Матрос надевал лучший мундир и отправлялся поездом к своему далёкому селению. Многие кронштадтские моряки родом были из деревень или с заводов внутренней России, поэтому дорога домой занимала несколько дней. Зато уж дома матроса встречали как героя: гордо показывал он родным свою бескозырку с ленточкой, рассказывая о службе на заморских морях. Однако время пролетало быстро, и нужно было вовремя вернуться в часть. Просрочка возвращения грозила уже стать дезертирством. Поэтому матросы строго следили за сроками и, как бы ни тянуло остаться с семьёй подольше, дисциплинированно являлись назад к указанной дате.

В военные и революционные годы ситуация с отпускниками складывалась особая. Так, зимой 1920 года, после окончания Гражданской войны, тысячи балтийских матросов, долго не бывавших дома, наконец смогли разъехаться к семьям – «впервые за долгие месяцы получили возможность приехать на побывку к своим семьям». Это массовое возвращение, по информации из многих источников последних лет, вызвало неожиданные политические последствия: моряки увидели разруху и голод военных лет, услышали от родственников о злоупотреблениях новой власти – всё это усилило недовольство, вылившееся затем в Кронштадтское восстание 1921 года. Таким образом, даже такая мирная вещь, как отпуск, сыграла роль в исторических событиях. Но в обычные, не кризисные периоды отпуск для матроса был прежде всего коротким мигом радости в суровой службе. После возвращения с побывки моряки привозили родным небольшие подарки – кто японский фарфор (те, кто побывал на Дальнем Востоке), кто финское сукно или балтийские сувениры. А в кубриках потом еще долго гуляла кружка с домашним самогоном или пироги от матушки, которыми удачливый отпускник делился с товарищами.

Помимо длительных побывок, были и ежедневные увольнительные на берег. Когда корабль стоял в порту или матрос находился при береговой казарме, ему могли дать увольнение после обеда до вечера. В Кронштадте, по словам современников, каждый, кто был свободен от вахты, непременно уходил гулять в город. Достаточно было лишь поставить в известность вахтенного начальника – и матрос отправлялся на несколько часов «на берег». Такие увольнения были очень любимы нижними чинами, и командование обычно шло навстречу, особенно по праздникам и выходным.

Матросы в жизни города Кронштадта

Кронштадт конца XIX – начала XX века был уникальным городом, практически целиком связанным с флотом. Современники отмечали, что это «убийственно однообразная казарма» и одновременно «культурный центр» флота. Население острова Котлин состояло в значительной части из военных моряков и членов их семей. Поэтому городские будни и праздники неразрывно переплетались с матросским бытом. В увольнительные часы матросы заполняли улицы Кронштадта – особенно центральные. Город не отличался шумом столиц, был «маленьким, простым, светленьким», как отмечал матрос Николай Савватеев в 1898 году, и потому моряки чувствовали себя там как дома. Они ходили группами по основным улицам – Павловской, Господской, Екатерининской, Посадской – порой навещали и район Козьего болота (местный рынок), где некоторые матросы даже торговали мелочами В праздничные дни весь город буквально наводнялся форменными черными бушлатами и бескозырками с ленточками: «улицы были наводнены матросами» – вспоминали очевидцы. Молодые моряки держались развязно: шли обнявшись, громко пели песни, веселились. Городовые-полицейские смотрели на это сквозь пальцы – «стоящие на посту городовые не унимали их», то есть не вмешивались без нужды. В отличие от столичного Петербурга, где солдат за малейшую вольность могли арестовать, Кронштадт славился сравнительной свободой нравов для матросов. Они даже офицерам своим козыряли кое-как, не вытягиваясь в струнку, что было немыслимо на берегу в армии.

Основными развлечениями моряков на берегу были простые народные радости: таверны (кабаки), трактиры с дешёвой выпивкой, чайные. Матросы получали жалование небольшое, поэтому позволить могли немного – кружку пива или стопку водки, тарелку горячих щей в трактире. Тем не менее в дни праздников они гуляли на полную. Многие складывались коллективно и нанимали извозчика – прокатиться тройкой лихих лошадей по главной улице считалось шиком. В воспоминаниях упоминается, как моряки пьяными компаниями разъезжали по Кронштадту на пролётках, распевая «Эх, ямщик, гони-ка к Якорной!» и другие шуточные песни. Часто моряки заводили знакомства с местными девушками на гуляниях. Кронштадтские барышни, особенно служившие горничными и работницами лавок, благосклонно относились к строевым красавцам в морской форме. Завязывались романы, иногда приводившие и к свадьбам – нередки случаи, когда матрос, отслужив, оставался жить в Кронштадте, обзаведясь семьёй.

Однако бывали и тёмные стороны досуга. Избыточное употребление спиртного приводило к дебошам и стычкам. Особенно известна драка на Пасху 1902 года, когда пьяные матросы сцепились с солдатами местного гарнизона прямо на улице. Началась массовая кулачная бойня, перераставшая в погром; было много раненых и даже убитые Утихомирить буйство смог лишь прибывший лично легендарный адмирал С.О. Макаров – его авторитет охладил пыл драчунов. В целом же, подобные эксцессы случались нечасто, но городская полиция всё равно побаивалась шумных компаний моряков. Матросы даже забавлялись своеобразной игрой с городовыми: нарочно шумели и дразнили их, убегая при попытке задержания. Один такой случай описывает дневник: стайка матросов шла по улице, громко напевая; на окрик полицейского они не отреагировали, тогда тот подбежал и потребовал замолчать – в ответ раздалось: «Отойди, китайская свинья!». Оскорблённый городовой затрубил в свисток, зовя подкрепление, но моряки решили, что шутки кончились. Они набросились на полицейского, сбили его с ног и «изрядно побили», сорвали погоны и кокарду, шашку его сломали пополам, а из отобранного револьвера сделали залп в воздух. Пострадавшего стража порядка отправили в больницу, а матросы удалились восвояси под одобрительные взгляды прохожих. Подобная вольница была возможна только здесь – действительно, «наверное, нигде, как в Кронштадте, полиция не была столь бесправна», отмечал в своих дневниковых записках бывший матрос балтийского флота Савватеев. Моряки чувствовали себя полноправными хозяевами на улицах своего родного города-порта.

Не последнюю роль в жизни кронштадтских моряков играла церковь, хотя отношение к ней было двойственным. С одной стороны, Кронштадт прославился на весь мир именем праведного отца Иоанна Кронштадтского. Протоиерей Иоанн (Иван Ильич Сергиев) служил в Андреевском соборе более 50 лет и приобрёл среди верующих славу святого чудотворца. Со всех концов России в Кронштадт шли паломники к батюшке Иоанну за благословением. Моряки тоже его знали, но, по словам современников, относились без фанатизма: «Кронштадт и матросы были иного чувства», многозначительно замечает Савватеев. Скорее всего, особого благочестия среди молодых нижних чинов не наблюдалось. Хотя на каждом корабле имелся судовой священник, и матросов обязали утром и вечером петь молитвы хором, многие воспринимали это скорее как повинность. Лишь немногие ревностно исполняли религиозные обряды, большинство же на праздники пускалось в разгул. Тем не менее церковные события затрагивали всех: так, освящение величественного Морского собора во имя Николая Чудотворца в 1913 году стало для кронштадтцев огромным торжеством – в стройных шеренгах матросы участвовали в церемонии, приветствуя прибывшего императора Николая II. Фотографии того дня запечатлели моряков, выстроенных на Якорной площади перед новым собором, в сияющей форме и с музыкой. Подобные события повышали престиж службы, давали почувствовать причастность к «морской славе» столицы.

В целом, участие балтийских матросов в жизни Кронштадта было всесторонним. Они были и основным населением, и душой города. Без них не обходились ни праздники, ни будни. Матросы организовывали самодеятельные концерты (многие играли на балалайках, гармошках, пели хором), устраивали спортивные соревнования – в том числе популярные тогда состязания по гребле на ялах, перетягиванию каната, кулачным боям стенка-на-стенку. На великие праздники (Рождество, Пасха) город заполняли толпы отпускников в новой форме, с боевыми наградами на груди – они были желанными гостями в каждом доме. Кронштадтские торговцы тоже ориентировались на матросов: в лавках вывешивали объявления вроде «Морякам скидка», продавали крепкий чай «Батумский» и дешёвый табак «Адмиралтейский», любимые флотскими курильщиками. Даже язык горожан обогащался морскими словечками – детвора играла «в абордаж», а вместо «здрасте» шутя говорили «полный вперёд!». Так что жизнь города и флота сливались воедино.

Таким был уклад жизни матросов Балтийского флота в Кронштадте на рубеже XIX–XX веков. Суровая служба в тяжёлых условиях компенсировалась уникальным братством, море свободы – дисциплиной и традициями, а редкие радости – бурным весельем. Эти моряки славно послужили России и оставили яркий след в истории города-крепости. Их быт, полный контрастов – от тесных кубриков до разгульных гулянок на берегу – до сих пор привлекает внимание как одна из колоритнейших страниц популярной истории.

Источники

-

Анна Вохмянина. «Отечеством их был Кронштадт» – воспоминания балтийского матроса Н.М. Савватеева о службе (1898–1906) stg.urokiistorii.nppsatek.com.

-

Русский мир. Кухня русского флота – рацион матросов в исторической перспективе russkiymir.ru.

-

NIOS.ru – Служба в Российском Императорском флоте 1899–1905 гг. – об условиях службы и категориях нижних чинов флота io.nios.ru.

-

Родина, 2023. «Свистать всех наверх!» – архивные фото и быт матросов Балтийского флота rodina-history.ru.

-

Википедия (рус.) – статья «Купание с рея» о телесных наказаниях на флоте до конца XIX века ru.wikipedia.org.

-

Газета.ru, 2021. «Готовность умереть»: как матросы Кронштадта восстали против большевиков – эпизод об отпускниках 1920 г. gazeta.ru.

-

Кронштадтский вестник, 2022. «Город на фото – идея Петра I» – исторические фотографии Кронштадта (Гостиный двор, броненосец «Полтава» в доке) kronvestnik.ru.