Развитие торговли в Кронштадте от основания до начала 20 века.

Кронштадт – легендарный город-порт на острове Котлин, который с момента своего основания в эпоху Петра Великого стал важнейшим перевалочным пунктом Российской империи. История кронштадтской торговли богата событиями: от первых иностранных кораблей, бросивших якорь у крепостных стен в XVIII веке, до оживлённых купеческих лавок и рынков XIX столетия и до драматических перемен начала XX века. В разные эпохи здесь продавали и покупали самые разные товары – от древесины и хлеба до заморских вин и экзотических фруктов. Торговали в Кронштадте кто угодно: иноземные капитаны и русские купцы, крестьяне-отходники и местные лавочники, государство через таможню и частные предприниматели. География торговли охватывала как международные морские пути, так и внутренний рынок – городские базары, гостиный двор, питейные заведения.

XVIII век: становление порта и начало торговли

Основание крепости и первые корабли. Город-крепость Кронштадт был основан Петром I в 1704 году как морской форпост на Балтике. Первое десятилетие его существования прошло под знаком войны со Швецией, и внешней торговли почти не велось. Лишь после заключения перемирия ситуация изменилась. В 1713 году, когда на острове Котлин были построены первые гавани, в Кронштадт начали регулярно приходить иностранные торговые суда. Именно с этого времени, по словам современников, «началась правильная заграничная торговля» через новый порт. Уже через несколько лет ежегодно в кронштадтскую гавань заходило по 150–180 кораблей из Европы – внушительное число для молодого города. Российское правительство всячески поощряло прибытие заморских купцов: Пётр Великий издал ряд указов, чтобы сделать Кронштадт привлекательным для иностранной торговли. Например, в 1720 году здесь была учреждена портовая таможня с особым режимом торговли, благоприятным для мореплавателей. Согласно именному указу Петра I, капитаны, шкиперы и матросы иностранных судов получили право продавать свои привезённые товары прямо с кораблей любым покупателям, уплачивая лишь единожды ввозную пошлину (без дополнительных сборов за розничную продажу). Такой льготный порядок должен был стимулировать приток товаров и людей в кронштадтский порт.

Формирование портовой инфраструктуры. Уже в первые десятилетия существования Кронштадта для нужд торговли были специально оборудованы гавани. Помимо Военной гавани для кораблей Балтийского флота, появилась отдельная Купеческая гавань, служившая местом стоянки торговых судов. Глубоководная Купеческая гавань принимала крупные морские корабли с осадкой более 8 футов – такие суда не могли проходить мелководный Невский бар и достигать самого Санкт-Петербурга. Поэтому Кронштадт стал выполнять роль перевалочного аванпорта столицы: здесь большие океанские корабли разгружались, и товары перегружались на более мелкие суда, баржи или сани (в зимнее время) для дальнейшей доставки по мелководью до петербургских пристаней. К середине XVIII века через Кронштадт проходила львиная доля внешнеторговых грузов империи. Россия утвердилась на Балтике, и благодаря этому английские, голландские, немецкие купцы получили прямой выход к российскому рынку, потеснив конкурентов на Севереreenactor.ru. Особенно оживились торговые связи с Англией: во второй половине XVIII века Британия, остро нуждавшаяся в русском сырье для флота и промышленности, постоянно занимала первое место среди торговых партнёров России. Через Кронштадт в британские и голландские порты отправлялись тысячи тонн российской продукции, а обратно в Россию поступали заморские товары.

Основные товары в XVIII веке. Что же продавалось и покупалось через Кронштадт в петровскую и екатерининскую эпоху? В экспорте преобладали традиционные русские сырьевые товары: древесина (строевой лес, мачтовый лес, пиломатериалы), смола и дёготь, пенька и лён для канатов и парусов, железо и медь, кожи и меха, а позднее – хлеб и зерно. Например, торговля лесом долгое время концентрировалась главным образом в Кронштадте. Ещё при Петре было разрешено вывозить через кронштадтский порт все виды древесины (кроме корабельного дуба) с уплатой пошлины 3% от цены. Ввозились же через Балтику преимущественно промышленные и колониальные товары: европейские ткани (сукно, полотно, шелка), металлические изделия и инструменты, вина и ликёры, пряности, сахар и кофе, табак, а также предметы роскоши. Иностранные купцы часто привозили с собой излюбленные в России голландские и английские сельди, сыры и пиво – эти продукты пользовались спросом даже среди простого населения, не говоря уже о петербургской знати. Показательно, что первые же иностранные моряки ходатайствовали о праве продать именно сыры и селёдки собственного привоза – видимо, столь лакомые товары были в дефиците и ценились высоко. Таким образом, с первых лет «правильной» заграничной торговли Кронштадт стал воротами, через которые европейские изделия и экзотические колониальные продукты хлынули на столичный рынок.

Местное купечество и внутренний рынок в XVIII веке. В первые десятилетия существования города основными обитателями Кронштадта были военные: гарнизон крепости, матросы флота, артиллеристы. Гражданское население было немногочисленным, однако постепенно рядом с солдатами и мастеровыми появляются и торговые люди. В 1720–1730-х годах в Кронштадте селятся первые русские купцы, обслуживающие как нужды гарнизона, так и транзитную торговлю. Местное купечество поначалу было невелико и скорее играло роль посредника, агента петербургских коммерсантов. Крупные иностранные торговцы обычно не жили постоянно на острове – они высылали сюда своих представителей на время навигации. Поэтому внутренний рынок Кронштадта в XVIII веке ограничивался в основном снабжением жителей города и стоящих на рейде моряков провиантом, одеждой, питейными услугами и прочим необходимым. Известно, что уже тогда в городе проводились базары и торги, на которые крестьяне из окрестностей привозили свежие продукты. Часто упоминается так называемый Итальянский пруд – небольшой внутренний порт, где швартовались мелкие лодки; вероятно, рядом с ним стихийно велась торговля рыбой, овощами, молоком и прочим продовольствием для горожан. В 1760-х годах значительного урона городской торговле нанес сильнейший пожар 1764 года, уничтоживший многие лавки и амбары. Тем не менее, к концу XVIII столетия Кронштадт постепенно приобретает черты полноценного торгового города. В 1797 году в центре Кронштадта были обустроены капитальные торговые ряды – прототип будущего гостиного двора. Там, на главной площади, по определённым дням открывались лавки приезжих купцов и местных торговцев. Ассортимент товаров в таких лавках был самый широкий: от хлеба, муки и солонины для нужд жителей и корабельных экипажей – до привозных мануфактурных изделий, посуды, обуви, чая и сахара для более состоятельной публики. Цены, по свидетельствам, были выше петербургских, ведь почти всё продовольствие приходилось доставлять на остров с материка, преодолевая лишние расстояния. Тем не менее, торговая жизнь военного порта понемногу оживала.

К концу XVIII века Кронштадт утвердился в двойственной роли: военно-морской базы и главного торгового порта империи. Несмотря на развитие Санкт-Петербургского морского порта, именно через кронштадтские причалы продолжала проходить большая часть внешнеторговых товаров, поступающих в столицу морем. Город жил в такт торговому сезону: летом гудела гавань, гружённая товарами, зимою же, с остановкой навигации, жизнь затихала. Но уже вскоре история приготовила новые испытания и перемены для кронштадтской торговли – от наполеоновской блокады до промышленного подъёма XIX века.

XIX век: расцвет купечества и городского рынка

Наполеоновские войны и их влияние. Начало XIX века ознаменовалось потрясениями для кронштадтской торговли. Во время наполеоновских войн и Континентальной блокады (1806–1814 гг.) морская торговля России оказалась под ударом. В 1807 году, после присоединения России к блокаде Англии, английские корабли поспешно покинули Кронштадт, торговые связи с Великобританией и рядом других стран были прерваны. В течение нескольких лет внешний товарооборот резко сократился – иностранные суда практически не приходили, а русский экспорт «застрял» в портах. Лишь завершение войны позволило возродить прежние потоки. К счастью, Кронштадт не подвергся в тот период военным разрушениям и сохранил свою инфраструктуру. Уже к 1820-м годам торговля в порту снова набрала обороты. В 1824 году в Кронштадт прибыл первый иностранный пароход («Стокгольм» из Швеции) с товарами и пассажирами, что ознаменовало новую эпоху — паровую навигацию. Началось регулярное пароходное сообщение Кронштадта с Лондоном, Стокгольмом, Ревелем (Таллинном). Пароходы под английским и голландским флагами стали привычным явлением на рейде. Это значительно ускорило доставку товаров: теперь путь из Англии до Кронштадта занимал считанные дни, тогда как парусные суда шли неделями. Одновременно укреплялась роль Кронштадта как опорного порта для экспорта русского хлеба. После Отечественной войны 1812 года, в условиях роста сельского хозяйства, всё больше зерна из внутренних губерний отправлялось через Петербург и Кронштадт за границу. Так, с середины XIX века хлеб (рожь, пшеница, мука) занял значимое место среди экспортных товаров из балтийских портов. В порту строились дополнительные склады для зерна и муки. Несмотря на периодические кризисы, общий рост торгового оборота через Кронштадт продолжался всю первую половину XIX века.

Рост местного купечества. Параллельно с внешней торговлей в Кронштадте рос и окреп свой купеческий класс. Если в 1812 году в городе числилось чуть более 200 купцов (по данным ревизии – 205 купеческих душ), то к середине столетия их стало значительно больше. В Кронштадт активно стекались предприимчивые люди из разных уголков России. Интересно, что многие будущие кронштадтские коммерсанты происходили из крепостных крестьян центральных губерний, отпущенных помещиками «на оброк» для занятия торговлей. Так, Ярославская и Владимирская земли славились своими отходниками-торговцами. «Смышленость ярославского крестьянина… особенно охотно избрала центром своей деятельности нашу северную столицу… вы не встретите его бурлаком или каменщиком – а пошёл он приказчиком в лавку, половым в трактир», – писали современники. В первой четверти XIX века из Ярославской губернии перебрались на заработки в Кронштадт братья Сидоровы – Григорий и Тимофей. Их потомки стали одной из известных купеческих династий города. Подобным образом появились в Кронштадте многие фамилии будущих видных торговцев: Синебрюховы (родом из Гаврилова Посада), Голубевы, Туркины, Никитины и др.. Одни специализировались на оптовых поставках для флота и порта, другие открывали розничные лавки, трактиры, гостиницы.

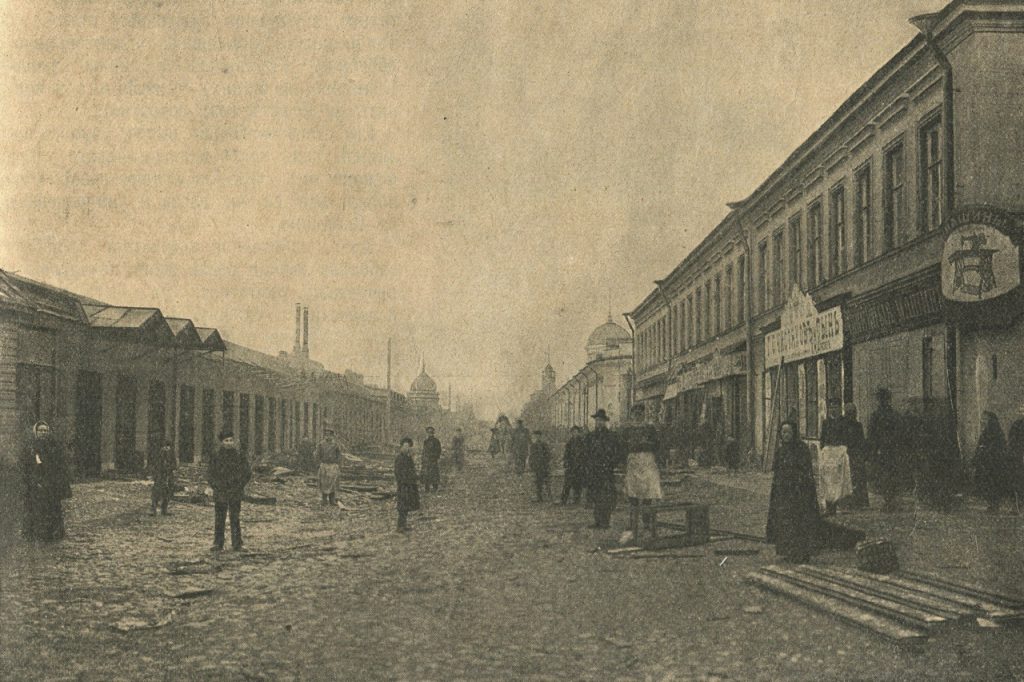

Гостиный двор и городские рынки. В 1820–1830-х годах городской внутренний рынок Кронштадта оформляется окончательно. В 1827 году император Николай I, посетив Кронштадт, остался недоволен беспорядочными деревянными лавчонками старого рынка. По его повелению было решено построить капитальное здание, соответствующее значению портового города. Проект подготовил архитектор В. И. Маслов: новый Гостиный двор в Кронштадте стал уменьшенной копией знаменитого петербургского. Постройка велась быстро, и уже к 1832 году двухэтажное здание торгового комплекса было открыто. Гостиный двор занял целый квартал в центре города (между нынешними проспектом Ленина и улицами Гражданской, Советской и Карла Маркса) и сразу стал сердцем кронштадтской розничной торговли. По периметру здания шла крытая галерея с колоннадой, вдоль которой располагались десятки лавок. В подвальных помещениях и на втором этаже находились склады и конторы, где хранились товары и велись расчёты. В разное время в Гостином дворе торговали всем, что было нужно горожанам и приезжим: продуктами питания (хлеб, мука, крупы, мясо, рыба, овощи), мануфактурой (тканями, одеждой, обувью), галантереей, посудой, хозяйственными товарами, дровами и углём, а также импортными деликатесами. Напротив Гостиного двора ранее существовали так называемые «Татарские ряды» – ещё один рынок, получивший название то ли по преобладанию там купцов-мусульман, то ли по продаже конины и восточных специй. Этот рынок просуществовал до XX века, после войны его территорию застроили жильём.

Помимо центрального Гостиного двора, торговля шла и на небольших квартальных базарах. Многие лавки и трактиры размещались на Господской улице (ныне проспект Ленина) – главной магистрали купеческой части города. Как отмечали современники, Кронштадт XIX века словно делился на две половины: «островной город разделён на две части – купеческую и морскую», которые, впрочем, тесно взаимодействовали между собой. Моряки и рабочие флотских экипажей получали жалованье и тратили его в лавках купеческой части, а купцы снабжали всем необходимым военных и исполнителей казённых подрядов. В городе действовали трактиры и питейные дома, где можно было не только выпить, но и пообедать; один из таких заведений располагался прямо у пристани и упоминается в документах середины XIX века. Таможенные пакгаузы, складские амбары, гостиный двор – вся эта инфраструктура к 1850-м годам была обновлена после серии городских пожаров и наводнений (крупнейшее наводнение 1824 года нанесло ущерб порту). Значительную роль в благоустройстве торговой зоны сыграла постройка в 1850-х годах Лесной биржи – обширной площади для складирования и торговли лесом. Комиссия, строившая Лесную биржу, одновременно возвела новый таможенный комплекс, пакгаузы, каменный питейный дом (в XX веке перестроен под лечебницу) и даже часовню – всё в районе порта. Таким образом, ко второй половине XIX века Кронштадт имел уже сложившийся облик торгового города с рынками, банками (в 1870-е появился Городской кредитный банк), общественными зданиями и купеческими особняками.

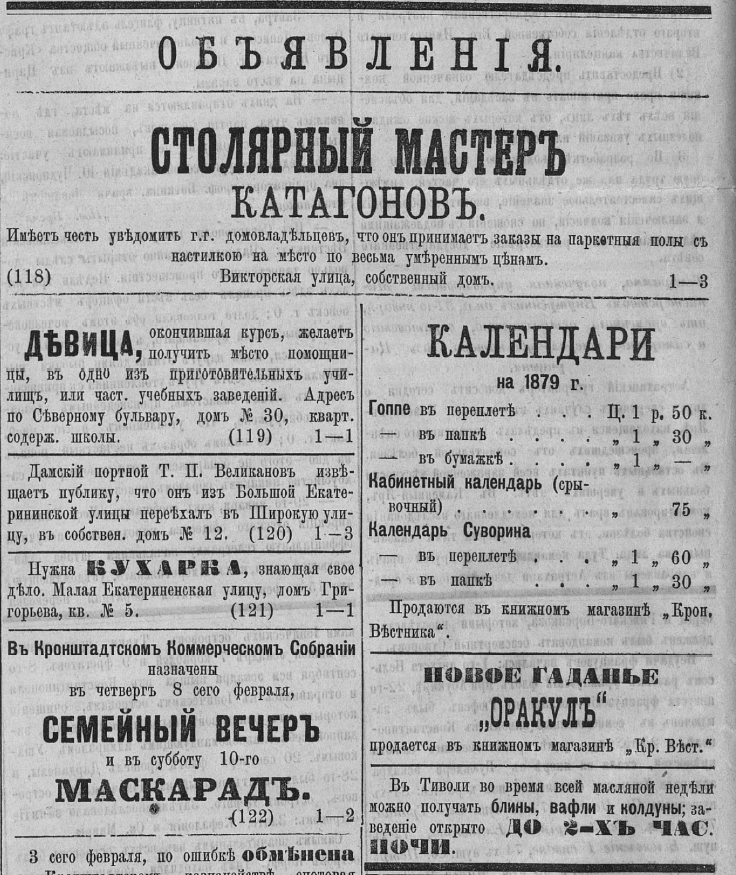

Ассортимент и цены в городе. Местные газетные объявления и воспоминания современников позволяют представить себе, что можно было купить в Кронштадте в дореформенную эпоху и сколько это стоило. Например, овощные лавки снабжали горожан как обычной картошкой и капустой, так и привозными фруктами. В лавке купца Николая Сидорова, располагавшейся на Господской улице, в 1860-е годы продавались деликатесы: «малагский виноград по 30 копеек за фунт, крымские яблоки – 20 копеек за 10 штук, отличный швейцарский сыр – по 50 копеек за фунт». Для сравнения, дневной заработок квалифицированного рабочего тогда составлял примерно 1 рубль, буханка чёрного хлеба стоила около 5 копеек. Выходит, что фунт заморского винограда ценился в 6 раз дороже хлеба. Сладости и выпечка также были в моде – на базарах продавались знаменитые тульские пряники, кренделя, засахаренные фрукты. На морском рынке можно было встретить рыбных торговцев: свежая балтийская сельдь, привозная треска, икра. Чай и сахар – неизменные статьи расходов – продавались в специальных колониальных лавках; сахар чаще всего покупали головами (по 10–12 кг) и кололи дома. Как отмечал святой Иоанн Кронштадтский в дневнике 1871 года, один из богатых купцов прислал ему в подарок «голову сахару» – весьма ценный презент. В те годы чай с сахаром был обязательной частью рациона и измерялся в кружалах и на золотники. Мануфактурные товары – от ситца до сукна – можно было приобрести как в центральном Гостином дворе, так и у мелких лавочников на окраинах. Цены в Кронштадте нередко были чуть выше столичных из-за изолированности острова: газета в 1870-е писала жалобы, что некоторые продукты на острове дороже, чем в Петербурге, из-за монополии отдельных поставщиков. Однако предприимчивые горожане умели находить выход. Так, купец Н.Г. Сидоров прославился тем, что сумел сбить высокие транспортные тарифы на доставку товаров из Петербурга: он организовал собственное пароходное товарищество, пустил буксиры и баржи между Кронштадтом и Ораниенбаумом и тем самым добился снижения стоимости перевозки и удешевления многих товаров для кронштадтцев. Современники прозвали его за это «русским американцем» и «доморощенным Лессепсом» (намёк на строителя Суэцкого канала). Снизив цену фрахта, Сидоров фактически облегчал торговлю на внутреннем рынке: свежие продукты и промышленный товар быстрее и дешевле попадали на прилавки островного города.

Кронштадт как перевалочный порт в середине XIX в. В послереформенный период (после 1861 г.) торговый оборот порта продолжал расти, хотя и неравномерно. В благоприятные урожайные годы через Кронштадт шёл значительный экспорт зерна, в неурожайные – наоборот, импортировалось зерно для северных губерний. Главным же экспортным товаром, монополизированным Кронштадтом, оставался лес. К началу 1880-х на долю Кронштадта приходила основная часть вывоза русского древесного товара. Обороты Лесной биржи впечатляли: например, в 1883 году из кронштадтского порта было отправлено леса на сумму более 7,1 млн рублей, тогда как из Санкт-Петербурга – всего на 0,12 млн руб. Разница более чем в 60 раз! Ещё годом ранее (1882) Кронштадт перевалил древесины на 7 млн руб, Петербург – лишь на 51 тыс. руб. Помимо пиломатериалов, через Кронштадт шли громадные потоки каменного угля и кокса для нужд столицы. В среднем ежегодно до открытия морского канала сюда прибывало около 800 судов с углём и другим топливом – то есть две трети всех кораблей, заходивших в порт, были гружены углём. Британский, немецкий, донецкий уголь свозился на угольные склады, откуда затем мелкими партиями доставлялся в Санкт-Петербург для заводов, железных дорог и бытовых нужд. Остальные суда приходили с разнообразными товарами: машинами и оборудованием для промышленности, хлопком для текстильных мануфактур, металлическими изделиями, химикатами, а также с заморскими колониальными грузами (например, тропическими фруктами, пряностями). Импортный поток к концу XIX века всё больше смещался в сторону сырья и материалов для развивающейся русской индустрии: хлопка из Средней Азии и США, железа и стали, нефти, цемента, железнодорожного оборудования. Соответственно, экспорт через Кронштадт помимо леса и зерна пополнился продукцией петербургских заводов: машинами, инструментами, оборонной продукцией, а также нефтью бакинских промыслов (в виде керосина). Таким образом, порт продолжал играть роль важнейшего звена как во внешней, так и во внутренней торговле России конца XIX века.

Открытие Морского канала и снижение роли порта. Переломным моментом стала постройка Морского канала из Кронштадта в Санкт-Петербург. Этот искусственный глубоководный фарватер (финансируемый промышленником Путиловым) был завершён в 1885 году. Канал позволил судам с большой осадкой миновать Кронштадт и подходить непосредственно к новому торговому порту, оборудованному на Гутуевском острове близ устья Невы. В дополнение, в 1880-е началось строительство нового Лесного порта в районе Лахты (близ Петербурга) и расширение угольных складов на материке. Все эти меры постепенно переместили центр торговли от Кронштадта ближе к самой столице. Для кронштадтского порта наступили не самые лёгкие времена. По статистике, если до 1885 г. в среднем ежегодно в Кронштадте обрабатывалось около 1200 судов (что составляло примерно 2/3 всех иностранных кораблей, шедших в Петербург), то после открытия канала количество заходящих кораблей значительно сократилось. Тоннаж грузов поначалу даже вырос за счёт увеличения размеров судов, но затем рост замедлился. Многие рейсы, особенно с ценными товарами, теперь шли прямиком в новый петербургский порт. Уже к концу XIX века более половины экспорта леса переместилось в Петербург, и было ясно, что через пару лет кронштадтская Лесная биржа опустеет. Так и произошло: к 1900 году экспорт древесины и хлеба через Кронштадт резко упал, уступив место портам Риги, Ревеля и Либавы, куда правительство целенаправленно направляло торговые потоки, стремясь развивать прибалтийские губернии. Кронштадтский порт не закрылся – он по-прежнему принимал сотни судов в год, но уже в основном с второстепенными грузами либо с военными заказами. Например, тяжелые корабельные орудия и броня для Балтийского флота продолжали доставляться через Кронштадт. Однако в масштабах имперской торговли роль Кронштадта заметно снизилась накануне ХХ века.

Купеческое сословие на рубеже веков. Несмотря на относительное уменьшение транзитной торговли, внутренний рынок Кронштадта на рубеже XIX–XX вв. оставался оживлённым. Население города в этот период колебалось около 50 тысяч жителей, и всех их нужно было ежедневно кормить, одевать, обслуживать. Купцы Кронштадта сумели перестроиться под новые реалии. Многие из них вложились в недвижимость и строительство: в городе выросли доходные дома, гостиницы, новые магазины. Например, богатейший кронштадтский предприниматель Михаил Осипович Бритнев, уроженец города, не только занялся пароходством (прокладывал новые пути зимой во льдах), но и прославился как строитель. Он финансировал возведение жилых домов и благотворительных учреждений. Другие купцы выступали благотворителями – жертвовали крупные суммы на храмы, школы, приюты (семьи Сидоровых, Синебрюховых и др. постоянно упоминаются среди меценатов). К началу ХХ века фамилии местных негоциантов были широко известны: торговали династиями. К примеру, дело Сидоровых после смерти основателя Григория Петровича в 1867 г. продолжил сын Николай Григорьевич – тот самый, чья лавка славилась фруктами и сыром. Николай Сидоров стал гласным городской Думы, участвовал в создании ссудо-сберегательного товарищества. После его смерти в 1897 г. газета «Кронштадтский вестник» написала: «скончался Николай Григорьевич Сидоров, принесший своей деятельностью громадную пользу кронштадтскому обществу». Это говорит о том, какой авторитет имело купечество на острове. В целом кронштадтские торговцы конца XIX века жили зажиточно, хотя и не столь роскошно, как первостатейные столичные миллионеры. Их особняки уступали петербургским дворцам, но городская среда однозначно богатела. Торговля в Кронштадте стала более ориентирована на внутреннего потребителя: на моряков, рабочих портовых мастерских, служащих, их семьи. Соответственно, в продаже было много недорогих товаров массового спроса. Рынки ломились от сельских продуктов, привозимых с материка (овощей из Финляндии, молока из эстонских и ижорских деревень, рыбы из Ладожского озера). Появились и промышленные товары российского производства: фабричное мыло, спички, керосин в литровых бутылках, ситцевые платья из Иваново, часы из Москвы. А вслед за ними – первые рекламные объявления. В дореволюционной прессе нередко печатались рекламные заметки кронштадтских торговцев: так, «Кронштадтский вестник» публиковал объявления с перечнем товаров в лавке Сидорова и других купцов. Реклама – двигатель торговли, и кронштадтские предприниматели этим двигателем пользовались «во все времена».

К началу ХХ века торговая сеть в городе включала помимо Гостиного двора множество частных магазинов и лавочек. Были свои базарные дни (например, по субботам) на главной площади. Особенно бойко шла торговля летом, когда через порт проходили навигационные пути и прибывали посетители. В это время на рынках можно было встретить иностранных моряков из разных стран – английских, немецких, шведских – они тоже охотно скупали свежие фрукты, хлеб, табак, сувениры, а некоторые продавали местным жителям привезённые без пошлины мелочи (скажем, кусочек заморского мыла или тропические фрукты). Таким образом, вплоть до 1914 года торговая жизнь Кронштадта бурлила, оставаясь важной частью городского уклада.

Начало XX века: войны, революция и упадок торговли

Первая мировая война и разрыв связей. В 1914 году началась Первая мировая война, и нормальная торговля в Балтийском регионе была нарушена. Кронштадт вновь превратился прежде всего в военную крепость на передовой, а не в коммерческий порт. Торговое сообщение с Германией и её союзниками прекратилось (было введено эмбарго на экспорт в Германию). Балтийское море фактически закрылось для нейтрального судоходства из-за минных заграждений и активности флотов. В результате иностранные торговые суда перестали заходить в Кронштадт. Практически единственным морским «окном» России стали порты Белого моря (Архангельск, Мурманск) и Дальнего Востока. Кронштадтские причалы опустели: вместо купеческих кораблей у набережных стояли военные линкоры и подводные лодки. Импровизированные рынки ещё какое-то время продолжали работать, снабжая местных жителей, но с каждым месяцем военного лихолетья положение ухудшалось. Поступление товаров из столицы резко сократилось: железнодорожные и водные пути были перегружены военными перевозками, продовольствие реквизировалось для армии. В городе начались перебои с продуктами. К 1917 году товарное снабжение Кронштадта, как и Петрограда, пришло в кризисное состояние – обывателям не хватало хлеба, сахара, топлива. Цены на базаре, там где он ещё функционировал, взлетели до небес, но купить за деньги уже было почти нечего. Так, по воспоминаниям, в конце 1917 г. буханка чёрного хлеба могла стоить десятки рублей, если её вообще удавалось достать.

Революция и «военный коммунизм». После Февральской и Октябрьской революций 1917 года торговля пережила период хаоса. Частная торговая сеть постепенно ликвидировалась новыми властями. Большие магазины национализировали, лавки закрывались из-за отсутствия товаров или по требованию рабочих комитетов. Наступила эпоха «военного коммунизма», когда свободная торговля была запрещена, продовольствие распределялось по карточкам, а у крестьян зерно изымалось продразвёрсткой. Для Кронштадта, не имевшего своего сельского хозяйства, это обернулось катастрофой – в обмен на конфискованный хлеб крестьяне часто не получали ничего, и вывоз хлеба в города прекратился. Кронштадтским жителям грозил голод. В 1918–1920 гг. спекуляция и чёрный рынок стали едва ли не единственным способом раздобыть дополнительные продукты, но за это грозили суровые наказания. В этот период торговля как легальная экономическая деятельность фактически исчезла. Вместо рыночных отношений внедрялась разверстка и паёк. Балтийский флот, базировавшийся в Кронштадте, тоже испытывал острый дефицит продовольствия и товаров первой необходимости. Балтийские матросы, ещё недавно герои революции, стояли в длинных очередях за скудным пайком хлеба и керосина. Недовольство политикой большевиков росло с каждым месяцем.

Весной 1921 года отчаяние достигло предела и вылилось в знаменитое Кронштадтское восстание. Матросы и жители Кронштадта подняли мятеж именно под лозунгами улучшения экономической жизни: они требовали отмены продразвёрстки, возвращения свободы мелкой торговли, снабжения города продовольствием по справедливым ценам. В резолюции кронштадтцев одним из пунктов было «свободный рынок» – право крестьянам свободно торговать своим хлебом, а горожанам – покупать его без ограничений. Фактически, это был призыв к отмене жёсткой системы военного коммунизма. Восстание марта 1921 г. было жестоко подавлено, но его эхо привело к крупным переменам во всей стране: буквально через несколько дней советское правительство объявило о переходе к Новой экономической политике (НЭП), предусматривавшей восстановление торговли. Так что можно сказать, что Кронштадт своей трагедией ускорил возвращение рыночных отношений.

Итоги периода и заключение. К началу 1920-х годов Кронштадтская торговля лежала в руинах. Международный торговый порт, ещё недавно гремевший на всю Европу, практически перестал принимать иностранные суда из-за революции и эмиграции торговых партнеров. Внутренний рынок города был подорван войной и политикой «военного коммунизма». Лишь после 1921 года с введением НЭПа в город снова стали поступать частные товары, открываться кооперативные лавки. Но это уже была совсем другая эпоха и другая торговля – на обломках Империи, с иной экономической системой и ролью Кронштадта.

Оглядываясь на более чем двухсотлетний период с основания Кронштадта до 1920-х, можно увидеть целую эпопею торговли. В XVIII веке Кронштадт вырос из военной крепости в оживлённый порт, через который Россия входила в мировую экономику. В XIX столетии город обогатился собственным купечеством, рынками, превратился в самобытный торговый центр – хоть и зависимый от Петербурга, но со своим колоритом (достаточно вспомнить, как на гостинодворских галереях пахло солёной рыбкой и заморским вином). Конец XIX века принёс технический прогресс (пароходы, канал), который изменил направления торговых потоков и заставил Кронштадт искать новые ниши. А буря революции чуть было не потопила корабль торговли окончательно, показав, насколько она важна для выживания города. Кронштадт – город-порт и город-рынок – всегда жил на стыке моря и суши, войны и торговли, приказа и частной инициативы. Его история ясно демонстрирует, что торговля была кровеносной системой, связывавшей остров с остальной страной и миром. Без неё Кронштадт не стал бы тем легендарным городом, каким он вошёл в историю.

Использованные источники и литература

-

Н. Н. Дорогов. Исторический очерк и описание Кронштадта (1908) – исторический обзор, опубликованный к XI судоходному конгрессу kronstadt.ru.

-

Официальный сайт проекта «Остров Фортов» – раздел История Кронштадта: хроника основных событий, включая сведения о начале торговли в 1713 г. и учреждении таможни в 1720 г. xn--80aiqmelqc4c.xn--p1ai.

-

Статья «Купцы Кронштадта. Н. Г. Сидоров» на сайте Музея истории Кронштадта (2019) – очерк о купеческой семье Сидоровых с ценными деталями о жизни купечества и ценах в XIX веке visitkronshtadt.ru.

-

Материалы выставки «Дела купеческие» (2019) – публикация в газете «Кронштадтский вестник» «Слово купеческое», где приведены архивные данные о кронштадтских купцах (в т.ч. число купцов в 1812 г.) kronvestnik.ru.

-

Статья «История Санкт-Петербурга второй половины XIX — начала XX века» – раздел об экономике и торговле города на Википедии ru.wikipedia.org.

-

Чжи-Бэ Пак. «Объём и значение экспорта российских товаров в Великобританию в 1760–1830 гг.» – научная статья reenactor.ru.

-

Кронштадтское восстание 1921 г. – статья на Википедии ru.wikipedia.org,.

-

Гостиный двор (Кронштадт) – статья на Википедии ru.wikipedia.org.