Домашние животные Кронштадта: от основания крепости до начала XX века

Причал Зимней пристани сегодня встречает гостей необычным памятным знаком – бронзовой скульптурой кота и собаки. Эти двое хвостатых персонажей словно сторожат морские ворота города, приветствуя прибывших и провожая отчаливающих. Памятник открыт в 2011 году не случайно: кошки и собаки с давних пор были неотъемлемой частью жизни Кронштадта, выполняя порой самую настоящую службу. С момента основания крепости в Петровскую эпоху и вплоть до начала XX века четвероногие и пернатые спутники человека – прежде всего коты, собаки и птицы – оставили заметный след во всех сферах жизни островного города. Они охраняли склады и корабли, приносили радость в быту, упоминались в прессе и мемуарах, сопровождали моряков в дальних плаваниях, а во времена войн и эпидемий становились участниками драматических событий.

Кошки – «служивые» охранники крепости и любимцы горожан

История кронштадтских котов уходит корнями в эпоху Петра Великого. Когда на острове Котлин в 1704 году была заложена крепость Кроншлот, а вскоре и город Кронштадт, вместе с кораблями и пороховыми погребами тут появились и огромные продовольственные склады. Молодой город вскоре столкнулся с напастью: в портах и амбарах расплодились крысы и мыши. К середине XVIII века вредители стали настоящим бедствием: они портили провиант, грозили прогрызть бочки с порохом – словом, ставили под угрозу снабжение и обороноспособность главной морской базы России. Кронштадтское командование забило тревогу и отправило в Адмиралтейств-коллегию рапорт с отчаянной просьбой – прислать на остров кошек. Петербургское начальство отнеслось к идее неожиданно серьезно. На нескольких заседаниях Адмиралтейства вопрос тщательно обсудили, после чего по столице и окрестностям разослали специальные команды ловцов. Результатом стала целая партия усатых «новобранцев»: достаточное количество отловленных дворовых котов поместили в крепкие холщовые мешки, опечатали и под конвоем торжественно переправили в Кронштадт. Спустя некоторое время комендант крепости доложил, что хвостатые успешно обжились на новом месте и приступили к истреблению грызунов – однако охоты на всех не хватает, многие коты не доедают и слабнут. Чтобы усатые бойцы не разбежались, их предложили внести в штат и обеспечить довольствием. Адмиралтейство вновь пошло навстречу: было решено назначить каждому мурлыке ежегодное «жалованье» в один рубль для пропитания! Так кронштадтские коты стали официально служить на флоте – возможно, впервые в истории домашние животные получили статус и содержание как у солдат. С тех пор выражение «кронштадтский кот» закрепилось в языке как нарицательное, а сам остров Котлин моряки в шутку связывали с словом «кот» — по первым трем буквам.

Коты в Кронштадте действительно повсеместно сопровождали жизнь города. Они не только охраняли склады и корабельные трюмы от крыс, но и стали привычными обитателями домов, казарм, причалов. Порой их наделяли почти мистическим значением. В густонаселенном гарнизонном городе XIX века, где стояли полки матросов и кипела торговля, коты множились на улицах, вызывая у суеверных жителей приметы и страхи. Так, одной из распространенных примет была «неповезуха», если черная кошка перебежит дорогу» – моряки и горожане порой всерьез опасались такого знака. Известный кронштадтский пастырь, праведный Иоанн Кронштадтский, в своих проповедях специально обличал подобные поверья, перечисляя их в одном ряду с другими суеверами: «…кошка перебежала, священник навстречу попал…» – высмеивал он страх перед усатым перебежчиком. Интересно, что сам отец Иоанн, живший в городе во второй половине XIX века, держал у себя дома нескольких кошек. В его дневниках встречаются упоминания об этих питомцах, хотя сам батюшка, будучи человеком чрезвычайно занятым общественными делами, едва ли уделял им много времени – уход ложился на плечи его супруги Елизаветы Константиновны и родни. Отношения святого с кошками, как ни удивительно, были далеко не идиллическими. В одном из откровенных дневниковых эпизодов Иоанн Кронштадтский рассказывает, как вернулся со службы и обнаружил, что одна из кошек наделала пакость прямо на его письменном столе. Уставший священник не сдержал гнева: «Из-за кошачьей пакости на столе я вышел из себя», – признается он; не совладав с раздражением, он даже «терзал» бедное животное и «пнул ногою», а приходившего к нему в тот момент мальчика отпустил прочь. Спустя несколько минут праведник опомнился и жестоко упрекнул себя за вспышку: «О, зверство!» – записал он в тот день, горько раскаявшись в неожиданной жестокости. В другом случае отец Иоанн с досадой упоминал «домашних с их кошками и собакой», которые отвлекали близких от молитвы. Святой полагал, что домашние животные не должны мешать духовной жизни, тем более становиться своего рода культом в семье. Тем не менее, несмотря на строгость взглядов пастыря, тепла и уюта кошки добавляли и в его доме. В редкие спокойные минуты отец Иоанн мог посидеть, поглаживая пушистого питомца, и предаться размышлениям о мироздании. «Радуйся, что Господь создал тебя не зверем, не собакой, не кошкой… а человеком», – пишет он как-то на свой день рождения, благодаруя Творца за высокое предназначение человека. Так даже кошки вдохновляли кронштадтского священника на богомыслие, становясь невольными участниками духовной жизни города.

Собаки – верные стражи и товарищи моряков

Не меньшее место в истории Кронштадта занимают и собаки. Если котов ценили главным образом как охотников на крыс, то собаки издавна выступали сторожами и напарниками человека. В крепости и порту служебные псы охраняли склады, дворы, форты – особенно ночью, доверяя своему чуткому слуху. Еще во времена парусного флота почти на каждом военном судне можно было встретить собаку, сопровождавшую команду в плавании. Моряки брали псов в море и для охраны, и для души – собака на корабле поднимала боевой дух, напоминая о доме. В самом городе, где смешивались военный и гражданский быт, собаки жили практически при каждом дворе. Путеводители конца XIX века отмечали, что кронштадтцы очень любили выгуливать своих питомцев в редкие часы отдыха. Настолько, что Екатерининский парк – центральный городской парк, разбитый в 1840-х годах – в народе прозвали «собачьим» бульваром: хотя властями выгуливать псов там официально запрещалось, публика упорно продолжала выводить туда четвероногих любимцев В парке нередко можно было видеть, как морской офицер или жена моряка прогуливаются с лохматой дворнягой на поводке. Впрочем, строгий порядок крепости накладывал ограничения: на рубеже веков у входов в некоторые сады висели таблички грозного содержания: «С собаками и нижним чинам вход воспрещен». Подобные объявления ясно показывали сословный уклад той эпохи – простых матросов и солдат не пускали в «приличные» места наравне с животными. Эта унизительная для служивых формулировка недаром вошла в поговорки.

Корабельный Пес Тузик, 1929 год. ЛК «Парижская Коммуна» и крейсера «Профинтерн», переход из Кронштдта на Дальний Восток. Фото из собрания ЦВВМ.

Старожилы вспоминали, что до революции рядовым матросам в Кронштадте было запрещено появляться на некоторых улицах – например, нижним чинам дозволялось ходить только по одной стороне Николаевского проспекта (ее так и называли «ситцевая» сторона, в отличие от элитной «бархатной»). Тем сильнее была народная любовь к четвероногим – в обиходе крепости того времени слово «собака» отнюдь не звучало обидно, ведь пса искренне считали лучшим другом человека, независимо от чинов и званий.

Собачья преданность ценилась и «на верхах», и «в низах» общества. Один из самых трогательных эпизодов, связанных с кронштадтскими моряками, – история пса по кличке Камчатка, ставшего любимцем императорской семьи. В 1883 году экипаж крейсера «Африка», вернувшийся из дальнего плавания на Балтику, подарил щенка лайки императору Александру III. Моряки привезли собаку из далекого путешествия на Дальний Восток (недаром назвали ее Камчаткой) и преподнесли государю, прощаясь во время смотра в Кронштадте. Этот пушистый подарок превратился в настоящего дворцового обитателя: Камчатка поселилась в Гатчинском дворце и на долгие годы стала преданным другом Александра III. Император души не чаял в своем псе – письма свидетельствуют, что он ценил бескорыстную дружбу собаки выше многих окружавших его людей. Камчатка сопровождала царя повсюду, присутствовала на официальных приемах, спала у порога его спальни и погибла во время крушения императорского поезда в 1888 году . Этот случай – лишь частность, но он отражает большую картину: кронштадтские матросы славились любовью к собакам, и на флоте ценили четвероногих товарищей. Не только императоры – многие адмиралы и капитаны заводили себе псов, подаренных моряками. Собаки жили на кораблях, в офицерских собраниях, при церковно-приходских школах, их даже прикомандировывали к сторожевой службе. Таким образом, собаки прочно вписались в повседневный быт Кронштадта – от уютных гуляний в скверах до грозной охраны военных объектов.

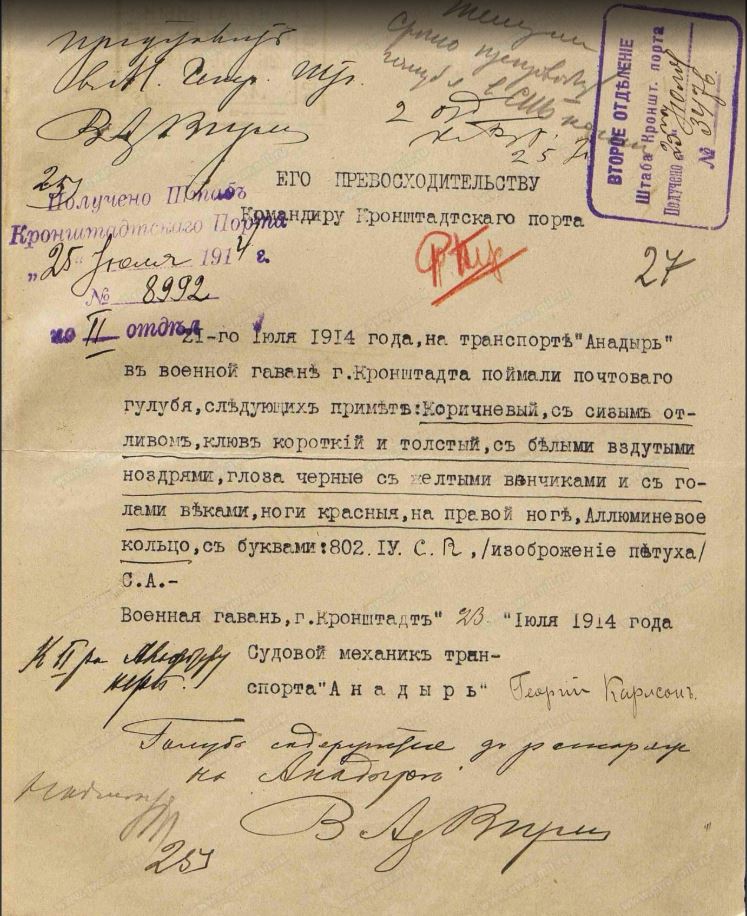

Птицы – крылатые почтальоны и живые символы города

Наряду с кошками и собаками, заметную страницу кронштадтской истории составляют и птицы – преимущественно голуби, а также домашние пернатые. В мирной повседневности птицы радовали глаз горожан: в окошках домов нередко висели клетки с канарейками или соловьями, а по пристаням важно разгуливали чайки и городские голуби, которых дети подкармливали крошками. Однако особую роль голуби сыграли в годы войн, став средством связи и даже объектом шпионских скандалов. К началу XX века почтовая голубиная связь получила распространение во многих армиях мира, не отставала и Россия. На Балтийском флоте при фортах имелись голубятни, обученные птицы могли доставлять донесения быстрее телеграфа – со скоростью до 80 верст в час. Неудивительно, что на заре Первой мировой войны кронштадтским морякам пришлось столкнуться с пернатым «агентом». Летом 1914 года на рейде Кронштадта был пойман подозрительный почтовый голубь. Произошло это на третий день войны: 21 июля 1914 г. матросы транспорта «Анадырь» заметили, что на борту появилась уставшая птица с привязанным кольцом. Моряки схватили пернатого гостя и доложили начальству. В рапорте механика Георгия Карлсона описаны приметы пойманного голубя: «коричневый, с сизым отливом, клюв короткий и толстый, с белыми вздутыми ноздрями, глаза черные… на правой ноге алюминиевое кольцо с буквами: 802 IV C R / [рисунок петуха] С.А.». В первые дни войны любой пустяк вызывал подозрение, и командование порта отнеслось к находке крайне серьезно. Два дня решали, что делать с пернатым пленником – в итоге адмирал Р. Н. фон Вирен распорядился содержать голубя на борту до особого приказа. Вскоре из Петрограда пришла секретная телеграмма: немедленно выслать птицу в разведотдел штаба фронта. Так кронштадтский голубь-шпион был отправлен по назначению – вероятно, в клетке, под охраной, словно важный преступник. Дальнейшая его судьба осталась тайной: в архивных бумагах лаконично отмечено, что 28 июля 1914 г. голубь передан в разведывательное отделение командованию 6-й армии. Ни расшифровать маркировку, ни узнать маршрут пернатого шпиона, видимо, не удалось – но сам эпизод вошел в историю как курьез военной поры. Он наглядно показал, насколько ценными считались в то время даже такие маленькие союзники, как голуби: ведь одна птица могла переломить ход операции, доставив (или не доставив) секретное донесение.

Гужевой транспорт и другие животные на острове

Тесная, замкнутая территория Кронштадта накладывала ограничения на содержание крупного скота. Тем не менее лошади всегда были необходимы городу-крепости. В XVIII–XIX веках лошади использовались для перевозки тяжестей, подвоза провианта с пристани в склады, для артиллерийских работ. В крепости имелись конюшни для армейских и транспортных лошадей.

В повседневности же лошади оставались основным транспортным средством до появления в 1920-х автомобилей. Кронштадтская пристань ежедневно принимала баржи и пароходы с продовольствием, углём, стройматериалами. Все эти грузы разгружали и развозили по острову на конных повозках. У ворот крепости несли службу военные ветеринары, следившие за состоянием тяглового скота. Зимой, когда Финский залив замерзал, лошади обеспечивали связь с материком. Ещё Пётр I своим указом 1721 года постановил устраивать «дорогу по льду» от Петербурга до Кронштадта. В последующие века каждую зиму, если лёд был достаточно прочным, прокладывали официальную санную трассу через залив. Дорогу маркировали вехами, на середине пути ставили обогревательные избы для отдыха, а в XIX веке даже часовых в будках с колоколами, чтобы звонить в метель. По этой ледовой дороге местные извозчики возили пассажиров и почту. Так, в 1850-х годах любой желающий мог отправиться зимой из Кронштадта на санях до Ораниенбаума или прямо до Петербурга. Отправление было от окраины Кронштадта, района под названием «Козье болото». Там располагалась стоянка кронштадтских извозчиков. Сани–кибитки запрягались парой небольших, выносливых лошадок, внутри саней настилали сено для тепла. Путь до столицы занимал около 2 часов с остановкой на половине дороги для обогрева. По воспоминаниям современников, это была нелёгкая поездка: трескучий мороз, ветер в открытом заливе, но зато – прямая дорога вместо долгого морского пути. Стоила такая поездка недёшево (6–10 рублей в зависимости от условий), поэтому пользовались ею в основном чиновники, офицеры или купцы. Впрочем, нужда заставляла ездить по льду и простых людей – доставлять свежие продукты, почту. Лошади на этом пути зачастую работали до изнеможения.

Помимо лошадей, другие хозяйственные животные в Кронштадте встречались лишь эпизодически. Большой рогатый скот (коров, быков) держать на острове было трудно – не хватало пастбищ и сена. Молоко, мясо и прочие продукты животноводства завозились в город с «большой земли» водным путём. Тем не менее у некоторых жителей имелись козы или овцы – небольших травоядных проще было кормить и держать во дворе. Вышеупомянутое урочище «Козье болото» не зря получило такое название – видимо, когда-то там выпасали коз или они туда сбегали с подворий. В частных подворьях кронштадтцы могли также выращивать птицу – кур и гусей. Яйца и свежая птица ценилась, особенно в годы, когда сообщения с Петербургом прерывались (например, во время ледохода). Однако каких-либо крупных птицеферм или хозяйств на острове не было – всё носило характер мелкого домоводства.

Война и мор – испытания, выпавшие на долю животных

История Кронштадта полна не только мирных дней, но и трагических испытаний – войн, блокад, эпидемий. В эти тяжелые периоды участь домашних животных зачастую складывалась драматично. Во время сражений и осад четвероногие друзья человека страдали наравне с людьми, а иногда оказывались и на передовой. Достаточно вспомнить, что практически на каждом корабле Балтийского флота имелся свой кот или пес, чей долг был оставаться с командой даже под градом снарядов. Служили животные и на суше: так, в Гражданскую войну 1919–1921 гг. собаки нередко использовались для караульной службы на укреплениях, предупреждая о диверсантах. В мартовские дни 1921 года, когда в мятежном Кронштадте началась продовольственная блокада, измученные голодом жители ели последние куски хлеба сами и делились ими со своими кошками и собаками – многие горожане просто не могли бросить питомцев, даже когда самим не хватало пищи (об этом есть упоминания в дневниках). К счастью, тот кризис длился недолго. Но впереди была новая катастрофа – блокада Ленинграда 1941–1944 годов, которую довелось пережить и Кронштадту. Хотя это выходит за рамки нашего периода, нельзя не сказать: в годы Великой Отечественной войны в осажденном городе не осталось ни одного кота – всех либо съели от голода, либо они сами погибли. Грозные полчища крыс тогда заполонили подвалы и доки, и после снятия блокады пришлось вновь привозить в Ленинград целые вагоны кошек из других регионов, чтобы восстановить санитарный баланс. Этот печальный факт лишь подчеркивает, какую важную роль играли животные в выживании города.

Другой фронт, на котором нашим меньшим братьям выпало сражаться плечом к плечу с людьми, – борьба с эпидемиями. В конце XIX – начале XX века Кронштадт неожиданно оказался в авангарде науки, спасающей мир от «черной смерти» чумы. На небольшом островке близ города развернулась беспрецедентная противочумная лаборатория, где ведущие врачи империи искали средство против смертоносной инфекции. И в этом деле не обошлось без животных-героев. В 1897 году, когда над Россией нависла угроза пандемии, было принято решение перенести исследования чумы подальше от столичного Петербурга – на заброшенный морской форт «Александр I» у Кронштадта. Удаленность этого форта от города идеально подходили для опасных опытов – вокруг только вода, а внутри много пустующих казематов. Форт спешно освободили от старых минных складов и приспособили под лабораторию: оборудовали конюшни для лошадей и вольеры для подопытных животных, подвели электричество и воду, провели отопление и даже смонтировали специальный грузовой лифт для поднятия лошадей на второй этаж казематов. Уже к 1899 году здесь заработала Особая противочумная лаборатория Императорского института экспериментальной медицины – одна из первых в мире. Главными «солдатами» науки в ее стенах стали именно животные, прежде всего лошади. Десятки крепких лошадей содержались на форте в стерильных условиях; около 20 из них были последовательно заражены чумной бациллой, переносили тяжелую болезнь, а после выздоровления из их крови получали сыворотку – спасительное противочумное лекарство. Каждый такой четвероногий донор, можно сказать, ценой собственной боли спасал сотни тысяч человеческих жизней, ведь сыворотку, изготовленную из крови одной лошади, хватало привить огромное число людей. Работа шла круглосуточно, риски были колоссальны – ученые и обслуживающий персонал буквально жили под дамокловым мечом инфекции. Горожане относились к «чумному» форту с суеверным ужасом: кронштадтцы боялись даже ветра с той стороны и старались держаться от зловещего острова как можно дальше. В народе ходили мрачные слухи, будто на форт свозят зараженных чумой кронштадтцев, сжигают их тела в крематории, а пепел зарывают в подвалах – современники всерьез в это верили. Конечно, все эти легенды не соответствовали действительности: форт служил исключительно лабораторией, а заболевших в городе помещали в обычный госпиталь. Тем не менее чума действительно не раз подбиралась к Кронштадту – в 1907, 1910 годах были зарегистрированы два смертельных случая среди врачей работающих на Чумном форте. Лаборатория на форте «Александр» успешно работала более 20 лет, вплоть до 1918 года, изготовив свыше миллиона доз вакцин и сывороток от чумы, холеры, тифа и других опаснейших хворей. Благодаря этим бесценным препаратам удалось остановить эпидемии в разных концах России – от холеры в Петербурге до чумы в Закавказье. Такой вклад Кронштадта в спасение людей был бы невозможен без участия наших меньших братьев. Лошади, морские свинки, кролики – многие жертвы среди них понесла наука ради прогресса. Неудивительно, что позже здание лаборатории стали называть форт «Чумный»: мрачное прозвище увековечило грозную болезнь, с которой боролись люди и животные. Сегодня форт закрыт для посещения, идет реставрация, однако память о подвигах его работников жива, а в краеведческом музее хранятся инструменты и даже пробирки с эмблемой лаборатории – скорпионом.

Вместо заключения. С давних времен и до наших дней домашние животные остаются неотъемлемой частью кронштадтской жизни. Они служили и служат человеку, дарят ему тепло и спасают от одиночества даже в суровых условиях морской крепости. Коты, спасшие город от нашествия крыс, и поныне несут службу – теперь уже в мирных музеях, хранилищах и других учреждениях. Собаки, когда-то стоявшие на страже фортов, и сегодня охраняют уже немногочисленные военные территории. Чайки продолжают кружить над водной гладью, напоминая о том, как ценили их деды-моряки. Во всех сферах – от быта и досуга до военного дела и даже религиозной жизни – братья наши меньшие оставили заметный след. Недаром кронштадтцы увековечили память о них в бронзе: на городской пристани, под звук прибоя, кот и пес навсегда застыл в дружеском объятии – как символ вечного союза людей и их верных питомцев.

Литература и источники

-

Особая «лейб-гвардия» Кронштадта – сайт проекта «Остров фортов» xn--80aiqmelqc4c.xn--p1ai.

-

Иоанн Кронштадтский и Конштадтские коты — блог otets_gennadiy (2023) otets-gennadiy.livejournal.com

-

Екатерининский парк (Кронштадт) – Википедия ru.wikipedia.org.

-

О сословном обществе на примере Кронштадта — блог mm_ai (2022) mm-ai.livejournal.com.

-

Единственный друг Александра III — журнал «Родина» №12, 2018 rodina-history.ru.

-

Как перехватывали шпионские «эсэмэски» в 1914 году: «А приметы голубя следующие…» — блог rzhavin77 (2022) rzhavin77.livejournal.com.

-

Вклад Кронштадта в борьбу с чумой и другими инфекциями — статья Н. Никифорова, Кронштадтский Вестник kronvestnik.ru.

- Гражданское пароходное сообщение с Кронштадтом: история становления и развития — статья автора, oldkotlin.ru