Кронштадт 1905 года: бунт, революция или случайная анархия?

Кронштадтское восстание 1905 года – вооружённое выступление матросов Балтийского флота и солдат Кронштадтской крепости в ходе Первой русской революции. Оно началось стихийно 26 октября (8 ноября по новому стилю) 1905 года и стало одним из крупнейших революционно-демократических выступлений военнослужащих в революции 1905–1907 гг.. Восстание было вызвано нараставшим недовольством в гарнизоне, стремлением солдат и матросов добиться гражданских прав и улучшения условий службы, но из-за отсутствия руководства быстро переросло в беспорядки и было вскоре подавлено правительственными силами. Несмотря на кратковременность, Кронштадтский мятеж 1905 года имел значительный резонанс и вошёл в историю как одно из ярких событий этих лет.

Предпосылки: обстановка в Кронштадте в 1905 году

К осени 1905 года Кронштадт представлял собой мощную военно-морскую крепость с крупным гарнизоном. Здесь базировались 12 флотских экипажей Балтийского флота (около 12 тысяч матросов) и часть сухопутных сил – крепостная пехота и артиллерия (около 7 тысяч солдат), а также учебные команды минёров, сапёров и др.. Состав гарнизона в 1905 г. был неоднородным: после Русско-японской войны туда призвали тысячи запасных и новобранцев, перевели более 2000 матросов и солдат из других частей как «неблагонадёжных», а также артиллеристов старшего срока службы, недовольных задержкой демобилизации. Эти меры, предпринятые властями в разгар революционной смуты, лишь усилили брожение среди нижних чинов. В течение лета 1905 года в крепости прошли стихийные выступления: отмечались случаи неповиновения в минной роте, в отдельных флотских экипажах и пехотных батальонах. Дисциплина заметно ослабла, росли революционные настроения.

В стране к тому времени уже полыхала Первая русская революция: после расстрела мирной демонстрации 9 января 1905 года («Кровавого воскресенья») начались массовые стачки рабочих, крестьянские волнения, бунты в армии и флоте. 17 октября 1905 года царь Николай II издал Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», провозгласивший гражданские свободы и обещавший созыв законодательной Думы. Однако этот шаг не успокоил общество. Напротив, в Кронштадте, как и повсюду в империи, новый Манифест вызвал всплеск активности. Уже 18 октября (31 октября н.ст.) 1905 года по призыву местного комитета РСДРП в городе прошла массовая антиправительственная демонстрация матросов, солдат и рабочих. Спустя несколько дней, 23 октября (5 ноября) на Якорной площади состоялся многотысячный митинг, организованный эсерами и социал-демократами. На этом собрании выступил большевик И. Ф. Дубровинский, специально прибывший из Петербурга, и были выдвинуты резолюции с требованиями: распространить провозглашённые Манифестом гражданские свободы на армию и флот, улучшить правовое и материальное положение нижних чинов, сократить срок военной службы, учредить демократическую республику и ввести всеобщее избирательное право. Аналогичные требования выдвинули 24 октября артиллеристы и пехотинцы крепости. Таким образом, к концу октября в гарнизоне открыто зрело недовольство: солдаты и матросы ждали перемен и пытались добиться их мирными митингами и петициями.

Начало восстания: солдатский бунт и первые выстрелы

Вооружённое восстание вспыхнуло внезапно утром 26 октября (8 ноября н.ст.) 1905 года. Непосредственным поводом стала стычка из-за отказа группы солдат выполнить хозяйственную работу. Около 50 нижних чинов 2-й роты Второго крепостного пехотного батальона заявили своему командиру письменные требования и не захотели идти в наряд (на рабочую повинность). Получив приказ в ультимативной форме, солдаты всё же отправились на работы, но по пути демонстративно приветствовали криками «ура» казармы 3-го артиллерийского батальона, где накануне тоже произошли волнения. После возвращения в свою казарму всех 52 солдат-инициаторов задержали. Их под конвоем решили этапировать в форт «Павел», отвозя на поезде крепостной железной дороги.

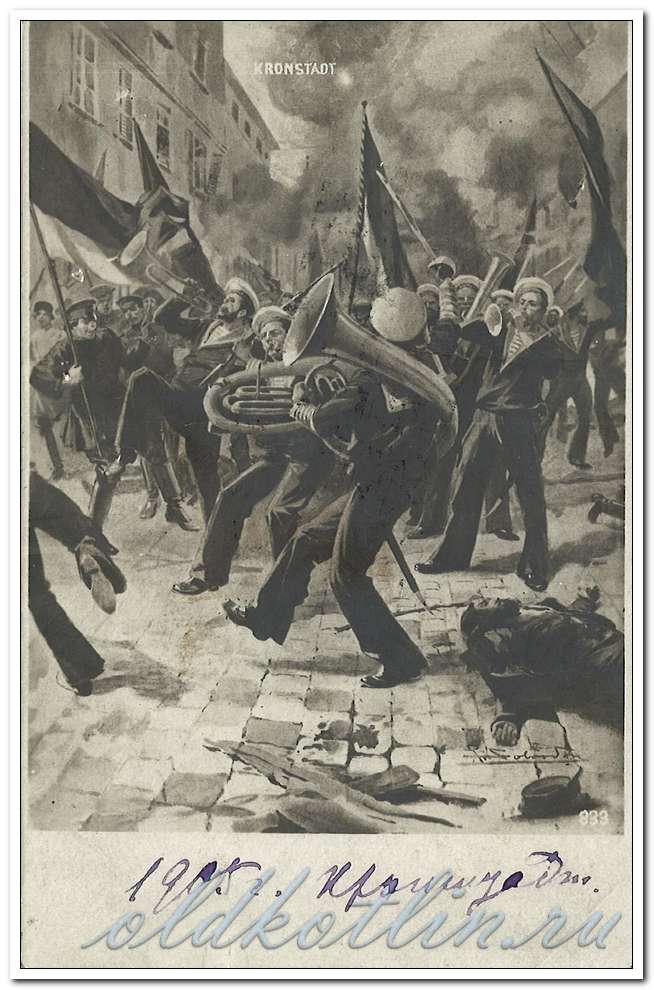

Поcледствия восстания на Богоявленской ул. (ныне Интернациональной). Фотография из фонда Центрального военно-морского музея. Источник: goskatalog.ru

Когда весть об аресте солдат распространилась, их товарищи попытались отбить заключённых. При маневровой остановке поезда на одной из станций около 700 матросов окружили состав и забросали конвой камнями. Конвойные открыли огонь по толпе, поддержанные учебной командой, прибывшей на подмогу; после нескольких залпов толпа разбежалась. В этой схватке один матрос был убит, ещё один тяжело ранен. Арестованных солдат успели отправить в форт, но пролилась первая кровь – случай, который стал искрой, воспламенившей весь Кронштадт.

Новость о расстреле быстро облетела экипажи. К вечеру 26 октября взбунтовались матросы 4-го и 7-го флотских экипажей, которым первыми пришли известия о погибшем товарище. К ним тотчас присоединились команды Учебно-минного отряда и Учебно-артиллерийского отряда Балтийского флота. Вооружённые матросы выбежали из казарм с винтовками и начали формировать стихийные отряды. К ночи восстание охватило большую часть крепости: к мятежникам примкнули команды 12 из 20 флотских экипажей (до 3000 матросов), а также солдаты крепостной артиллерии численностью около 1500 человек. Таким образом, суммарно до 4500 человек приняло участие в восстании – порядка четверти всех военнослужащих, находившихся тогда в Кронштадте. Вскоре мятежники разоружили (частично или полностью) значительную часть офицеров и поставили под свой контроль ключевые объекты в городе.

Стремительно развивающиеся события превратили мирный гарнизон в зону боевых действий. Уже к вечеру 26 октября Кронштадт фактически оказался в руках восставших: правительственные власти утратили связь с крепостью, так как мятежники перерезали телеграфные провода и телефонные линии, прервав сообщение с Санкт-Петербургом. Одной из наиболее активных зон противостояния стала область Якорной площади и прилегающих улиц. Толпы матросов, солдат и присоединившихся городских «недовольных» громили военные учреждения и дома офицеров. В отчетах отмечалось, что бунтовщики разбили казарменные дворы, ворвались в Морское собрание, разгромили офицерский буфет, выбили стёкла в зданиях Морского офицерского собрания и Морской библиотеки. По городу прокатились беспорядки: восставшие группы тушили фонари уличного освещения, стреляли в воздух, выкрикивали революционные лозунги.

В условиях нарастающего хаоса у восставших не было единого штаба или плана действий. Как отмечали современники, среди мятежников не оказалось опытного лидера, способного организовать разрозненные группы и направить их энергию в русло организованного сопротивления. Небольшое число большевиков и других революционеров, действовавших в Кронштадте, физически не могли охватить своим влиянием разрозненную массу людей. Командование восстанием носило стихийный характер: решающие действия предпринимались в порыве местной инициативы. Например, когда распространился слух, будто на одной из улиц пехотинцами убит матрос, группы матросов самовольно захватили оружие и выбежали «мстить» – в результате чего встретили случайного высокопоставленного офицера. Им оказался контр-адмирал А. Н. Беклемишев, направленный командованием для разведки обстановки. Толпа узнала адмирала и набросилась на него: раздались свист, крики, в адмирала полетели камни. Беклемишев едва спасся бегством от разъярённых мятежников.

Во многих местах Кронштадта происходили перестрелки между мятежниками и верными правительству подразделениями. Некоторые части гарнизона сохранили нейтралитет или остались под контролем командиров. Так, попытка повстанцев разоружить 1-й крепостной пехотный батальон привела к перестрелке, в которой они были отбиты ружейным огнём. Близ полуночи 26 октября (н.ст. 8 ноября) большая толпа матросов, к которой примкнули местные «хулиганы», дважды атаковала казармы крепостной пехоты, но была рассеяна огнём караульных команд. Тем не менее положение властей было критическим: значительная часть крепости пребывала в анархии.

Последствия восстания на Соборной ул. (ныне улица Карла Маркса, угол с Флотской ул.). Фотография из фонда Центрального военно-морского музея. Источник: goskatalog.ru

Уже в первую ночь после начала мятежа дисциплина окончательно пала. Беспорядки приняли стихийный характер: по свидетельствам очевидцев, всю ночь в городе шли грабежи, буйство, пьянство и пожары. Начались погромы винных складов и лавок, к которым быстро присоединились местные уголовные элементы. Вместо того чтобы укреплять оборону или выдвигать организованные политические требования, значительная часть повстанцев занялась распитием спиртного и мародёрством. Советские историки позже утверждали, что к разжиганию погромов приложили руку и враждебные силы: по их версии, царская полиция и монархисты-черносотенцы во главе со священником Иоанном Кронштадтским намеренно направили толпу на разграбление винных складов, трактиров, частных домов – с тем, чтобы деморализовать восстание и дискредитировать его в глазах населения. Как бы то ни было, массовое пьянство и анархические выходки серьёзно подорвали боеспособность мятежников. К утру 27 октября (9 ноября н.ст.) их порыв пошёл на убыль: уставшие и опьяневшие участники разбрелись по своим экипажам и казармам, утратив контроль над улицами. Без единого плана и координации восставшие не смогли развить первоначальный успех и упустили время.

Подавление восстания: контратака властей

Власть, получив известия о мятеже в Кронштадте, действовала решительно. Уже к вечеру 27 октября (9 ноября) к крепости стали стягиваться верные правительству войска. По приказу военного министра, для подавления мятежа срочно направили подкрепления из ближайших гарнизонов – Петергофа, Ораниенбаума и из самой столицы. В ночь на 28 октября (10 ноября) к городу подошли военные корабли с десантными отрядами. В 6 часов утра 28 октября Кронштадт был объявлен на военном положении; руководство операцией принял на себя назначенный комендантом крепости генерал Н. И. Курганович. К этому моменту активное сопротивление мятежников уже практически прекратилось – сказались дезорганизованность восставших и эффект внезапности от правительственной атаки.

Утром 28 октября правительственные силы без особого труда вступили в город. По воспоминаниям очевидцев, многие матросы в страхе и замешательстве даже не пытались противостоять карателям и прятались в казармах. Организованного сражения за Кронштадт не произошло. Разрозненные группы восставших были разоружены в короткие сроки: специально подобранные верные команды прочёсывали улицы, производили повальные обыски и массовые аресты. К 15 часам 28 октября гарнизон уже полностью находился под контролем прибывших правительственных частей. Последние очаги беспорядков ликвидировали к началу ноября. Ночью 28/29 октября крепость ещё раз официально объявили на военном положении для закрепления порядка. 29–31 октября 1905 года власти завершили зачистку: продолжалось разоружение подозрительных подразделений, арестовывались все солдаты и матросы, которые, по данным командования, участвовали в мятеже.

В ходе краткой силовой операции власти практически не понесли потерь – восстание было подавлено «малой кровью». Всего, по официальным данным, в Кронштадтских событиях погибло 22 человека, около 88 получили ранения (суммарно с обеих сторон). Потери могли быть и больше, но значительная часть повстанцев не оказала вооружённого сопротивления. Масштаб же репрессий превзошёл число жертв: по разным оценкам, от 1500 до 4000 матросов и до 800 солдат было арестовано в первые же дни после подавления восстания. Изначально власти намеревались учинить над всеми пленными военно-полевый суд, грозивший скорой расправой. Из Кронштадта сообщали, что узников держат в строгой изоляции, многие ожидали расстрела.

Одновременно власть стремилась восстановить лояльность населения. В Кронштадт прибыл сам морской министр вице-адмирал Г. П. Бирилёв, под наблюдением которого проводилась «зачистка» крепости. На страницах западной печати даже появился драматический сюжет о том, как раскаявшиеся мятежные матросы Кронштадта в коленопреклонённой позе просят пощады у адмирала Бирилёва. Этот эпизод запечатлён на известной цветной литографии итальянского художника Акилле Белтраме (журнал La Domenica del Corriere, ноябрь 1905 г.), где живописно изображена сцена символической сдачи: десятки оборванных матросов склонились перед возвышающимся адмиралом, в то время как за ними догорают охваченные огнём казармы.

Иллюстрация 1905 года: мятежные кронштадтские матросы, преклонив колени, «приносят покаяние» и сдаются на милость командующему – вице-адмиралу Г. П. Бирилёву. Реально массовой сцены подобного рода не происходило, но изображение отражает официальную трактовку событий того времени. Изображение с сайта commons.wikimedia.org.

Последствия и суд над участниками

Новость о подавлении Кронштадтского выступления и планах расправы над его участниками взволновала революционное общество. В Петрограде (Санкт-Петербурге) началась кампания солидарности с кронштадтскими матросами. 15–16 ноября (2–3 ноября ст.ст.) 1905 года на большинстве столичных заводов и на железнодорожном узле вспыхнула забастовка протеста. Петербургский Совет рабочих депутатов призвал рабочих к всеобщей политической стачке, требуя отмены военно-полевого суда для кронштадтцев и их помилования. Забастовка охватила весь город и вынудила власть пойти на уступки: 5 ноября (н.ст.) министр юстиции объявил, что военно-полевого суда не будет, арестованных восставших будут судить в обычном порядке. Это решение несколько смягчило накал в столице и спасло жизни многих участников мятежа.

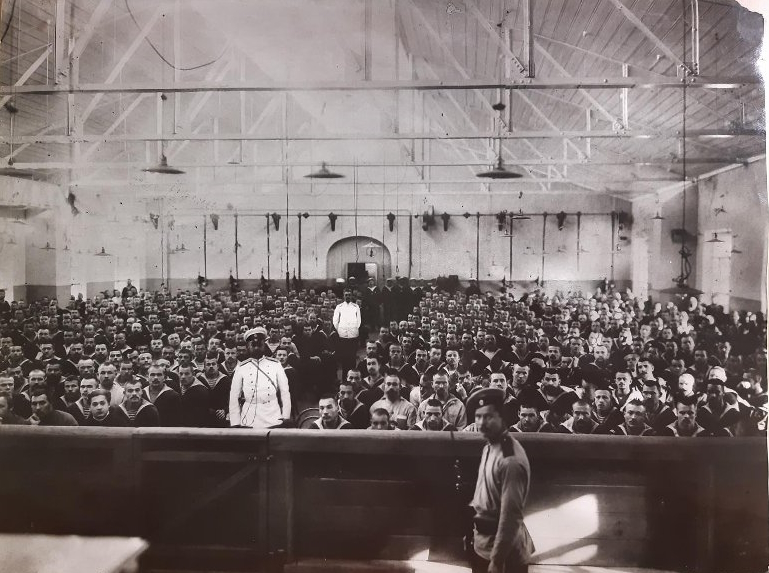

Суд над матросами Кронштадта. Фотография из фонда Государственного исторического музея. Источник: goskatalog.ru

Дела кронштадтских мятежников вскоре рассмотрели военные суды и трибуналы. Основной процесс над 208 моряками состоялся в декабре 1905 – марте 1906 года в военно-морском суде. Приговоры оказались относительно мягкими по меркам того времени, что было во многом заслугой общественного давления. Каторжные работы получили лишь наиболее активные зачинщики – по разным данным от 9 до 10 матросов были отправлены на каторгу. Около 67 человек приговорили к различным срокам тюремного заключения. Значительная часть обвиняемых была оправдана судом: в марте 1906 г. оглашён оправдательный вердикт примерно по 84 подсудимым. Остальных моряков, признанных виновными в меньшей степени, отправили служить в дисциплинарные батальоны или заключили в военные тюрьмы на короткие сроки. Однако репрессии на этом не закончились: в ноябре–декабре 1905 г. и начале 1906 г. последовали новые аресты. Ещё не менее 120 солдат и 27 матросов предстали перед военными судами позже; из них 105 человек получили приговоры к каторге и другим суровым наказаниям. Таким образом, сотни участников Кронштадтского восстания были осуждены и отбыли наказание в тюрьмах и на каторжных работах. Многие другие до 1906 года содержались под стражей без суда.

Кронштадтский гарнизон после подавления бунта подвергся масштабным чисткам. Неблагонадёжных матросов разослали по отдалённым частям, многих уволили со службы. Тем не менее революционный дух на флоте продолжал жить. Уже летом 1906 года кронштадтские военнослужащие предприняли новую попытку восстания, связанного с мятежом в крепости Свеаборг. В ночь на 20 июля 1906 г. в Кронштадте вновь поднялись на бунт несколько тысяч матросов и солдат, однако это второе выступление было также жестоко подавлено в течение двух дней. Волна репрессий после него окончательно сломила организованное революционное подполье в крепости до событий 1917 года.

Разные трактовки событий

Кронштадтское восстание 1905 года получило различную оценку в источниках дореволюционного, советского и современного периодов. Современники из лагеря монархистов и консерваторов рассматривали его исключительно как мятеж и преступление против присяги. В правой прессе того времени инцидент именовался «Кронштадтским бунтом», а его причины усматривались в падении дисциплины и растлении умов солдат пропагандой. Так, публицист М. О. Меньшиков в газете «Новое время» призывал осудить бунтовщиков и опомниться: он сетовал, что даже всенародно почитаемый батюшка Иоанн Кронштадтский не сумел урезонить ослушников (отец Иоанн, попытавшись было образумить матросов, вскоре вынужден был покинуть мятежный город вместе с массой напуганных жителей). Официальные отчёты подчёркивали хаотический, низменный характер восстания, акцентируя внимание на погромах. Сообщалось, например, что мятежники разгромили не только казармы, но и «дома терпимости», т.е. бордели, и прочие притоны, намекая на их уголовный и аморальный облик. Власти старались представить случившееся не политической акцией, а вспышкой анархии, которую удалось быстро пресечь. Ходили выражения, что революцию в Кронштадте «утопили в вине» – намёк на то, что матросы сами погубили своё выступление пьянством и грабежами.

Революционно настроенные современники (социал-демократы, эсеры и др.), напротив, видели в кронштадтских событиях проявление справедливого гнева народа. Многие из них оценивали восстание как героическую, хотя и стихийную акцию. Уже в 1905–1906 гг. в социал-демократической печати высказывались мнения, что правительство само спровоцировало беспорядки, дабы дискредитировать движение. В частности, большевики утверждали, что царские власти сознательно постарались превратить политическое выступление солдат и матросов в банальный погром – охарактеризовав это как «гнусную кронштадтскую проделку» правительства. Эта версия перекладывала вину за ночные грабежи на тайных агентов полиции, споивших и подстрекавших толпу к мародёрству. Хотя доказательств такой теории немного, в советской историографии она получила распространение. В целом же левые публицисты того периода высоко оценивали дух солдатско-матросского братства, проявившийся в Кронштадте, и указывали, что основной причиной поражения стала недостаточная организованность, а отнюдь не отсутствие мужества.

Пикеты на Николаевском пр. (ныне пр. Ленина). Фото из фонда Центрального военно-морского музея. Источник: goskatalog.ru

Советские историки впоследствии включили Кронштадтское восстание 1905 г. в канон революционных событий, трактуя его в русле классовой борьбы. В советской историографии (начиная с Советской исторической энциклопедии и работ 1930-х гг.) кронштадтские выступления 1905–1906 гг. рассматривались как важный этап революционного движения в армии и флоте. Подчёркивалось революционное настроение гарнизона, активная агитация большевиков и роль кронштадтских событий в подрыве боеспособности самодержавия. При этом советские авторы одновременно критиковали стихийность восстания, отмечая, что отсутствие централизованного руководства позволило провокаторам направить энергию масс в деструктивное русло (те самые погромы и пьянство). Тем не менее героизм матросов Кронштадта 1905 года превозносился – их считали предтечами революционных моряков 1917 года. В советском дискурсе закрепилось даже название «Кронштадтское восстание» (нейтральное или положительное), тогда как царские власти предпочитали термин «мятеж» или «бунт» (негативно окрашенные).

Современные российские историки и публицисты смотрят на события более отстранённо и возможно более объективно. В постсоветских исследованиях Кронштадтский мятеж 1905 г. характеризуется как значимый эпизод первой русской революции, показывающий глубину недовольства в армии и флоте. Отмечается, что восстание имело социальные предпосылки – тяжёлое положение матросов, коррупцию в снабжении (некачественная пища, о чём сами моряки писали в своих жалобах), усталость от войны и отсутствие прав. В то же время подчёркивается его стихийность и неорганизованность: у мятежа не было ни заранее продуманного плана, ни руководителя, ни поддержки извне, поэтому он выдохся, не достигнув конкретных целей. Исследователи сходятся, что главным фактором поражения стала дисциплинарная разболтанность мятежников и отсутствие единого штаба. Даже очевидцы отмечали, что матросы упустили шанс, занявшись грабежами вместо выдвижения требований. Этот момент обычно рассматривается не столько как результат чьей-то провокации, сколько как закономерность стихийного бунта в низах без лидерства. Современные авторы, опираясь на документальные свидетельства, не подтверждают версию о специально организованном «пьяном погроме» властями – скорее, ситуация вышла из-под контроля самой революционной массы. Вместе с тем признаётся и жестокость правительства в расправе над мятежниками, хотя и отмечается, что под давлением общества самые кровавые сценарии (массовые казни по приговорам военно-полевого суда) были предотвращены.

Значение восстания

Кронштадтское восстание октября 1905 года, несмотря на свою неудачу, стало важной вехой революционных событий. Оно показало, что брожение охватило не только рабочих и крестьян, но проникло и в элитные военные части – крепости и флот. Восстание было одним из самых крупных выступлений военных за всю революцию 1905–1907 гг., наряду с восстаниями на броненосце «Потёмкин», в Севастополе, Владивостоке и др. Опыт кронштадтских событий продемонстрировал силу солдатско-матросской солидарности, но также и губительные последствия отсутствия организации. В короткой перспективе подавление мятежа укрепило уверенность правительства в том, что армия всё же способна подавлять революцию. Однако уже через несколько месяцев новые взрывы недовольства в армии (Свеаборг, снова Кронштадт, восстания в ряде полков) показали нарастающий кризис старой армии. Многие историки считают, что уроки 1905 года не прошли даром: революционные партии учли их при подготовке солдатских масс к будущим выступлениям.

Для самих же кронштадтских моряков 1905 год стал боевым крещением. Спустя 16 лет, в 1921 году, уже при советской власти, Кронштадт снова взбунтуется – на этот раз против большевиков. Но это будет совсем другая история, ставшая трагической для многих героев 1917 года. В памяти же о восстании 1905 года Кронштадт навсегда остался символом первого «штурма» самодержавия, пусть и не увенчавшегося победой.

Источники

-

РИА Новости. «Восстание в Кронштадте (1905)» – 08.11.2015 (обновлено 02.03.2020) — ria.ru.

-

Большая российская энциклопедия. «Кронштадтские восстания 1905 и 1906». – Том 16. Москва, 2010 — old.bigenc.ru.

-

Форум korabli.su. Цитаты из Советской исторической энциклопедии (1965) в теме «Свеаборгское восстание!» – 2013 — forum.korabli.su.

-

Аиф.ru. «Революцию утопили в вине? Как матросы громили Кронштадт» – 08.11.2015 — aif.ru.

-

Е. Г. Костриков, С. П. Кострикова. Хроника революции 1905 г. Псков, 2010. — politpros.com.

- Википедия. Статья «Кронштадтское восстание (1905)» – ru.wikipedia.org.