Общество снабжения бедных одеждою в Кронштадте (1858– начало XX вв.)

Предпосылки создания

Во второй половине XIX века Кронштадт, как крупная морская крепость и порт, сталкивался с острыми социальными проблемами. Значительную часть населения составляли нижние чины флота, рабочие портовых предприятий и члены их семей. Зимы в эти годы были суровы, и многие малоимущие жители нуждались в теплой одежде и топливе. В то же время в России начала формироваться традиция общественной благотворительности под покровительством царской семьи – примером служило Санкт-Петербургское благотворительное общество для посещения бедных, основанное ранее в столице. На волне этого движения в конце 1857 года группа видных представителей кронштадтского купечества выступила с инициативой создать аналогичное общество помощи бедным в самом Кронштадте. Предполагалось оказывать поддержку главным образом выдачей беднякам одежды и белья на зимний период – наиболее тяжелое для нуждающихся время года. Местное общество активно откликнулось на призыв учредителей, и идея быстро получила поддержку: горожане готовы были «творить милостыню» без оглядки на формальности, исходя из чувства сострадания к ближним.

Учреждение общества

Общество для снабжения бедных одеждой в городе Кронштадте было официально создано в 1858 году. Устав общества получил высочайшее утверждение императора Александра II 31 июля 1858 года. Новое благотворительное учреждение сразу поставили под непосредственное покровительство Их Императорских Величеств – императора и императрицы, и включили в ведомство учреждений Императрицы Марии Фёдоровны. Это означало не только символическую поддержку, но и определенную материальную опеку со стороны августейших особ. Уже в первый год существования общества члены императорской семьи сделали крупные пожертвования – суммарно 701 рубль серебром, что составило значительную часть бюджета начинающей организации. Заручившись таким стартовым капиталом, комитет общества смог приступить к полноценной работе уже к зиме. Официальным началом деятельности считается 1 ноября 1858 года – с этой даты общество начало регулярно снабжать бедных кронштадтцев одеждой и бельём. По итогам первого года помощи получили 242 человека из числа местных малоимущих – впечатляющий охват, показавший востребованность новой благотворительной структуры.

Важно отметить, что общество изначально создавалось как частная инициатива горожан. Тем не менее, высочайшее покровительство придало ему особый статус. Кронштадтский военный губернатор и местная администрация благосклонно отнеслись к начинанию; издавались соответствующие разрешения, в том числе на печатание отчетов (например, как минимум отчеты за 1879 и 1890 гг был напечатан с санкции военного губернатора генерал-адъютанта Козакевича). Таким образом, уже на этапе учреждения общество объединило усилия местного самоуправления, купечества, духовенства и императорского двора.

Состав правления и руководители

Управление обществом осуществлял выборный комитет. Первоначально в его состав вошли наиболее уважаемые представители разных слоев кронштадтского общества – купцы-благотворители, военные чиновники, врачи и священнослужители. Одним из самых активных учредителей с самого начала был лютеранский пастор кронштадтской церкви св. Елизаветы Эмиль Боссе. Он состоял членом комитета с основания общества и в течение первых десятилетий неоднократно возглавлял его работу. В официальном отчёте за 20-й год деятельности (1878-1879) прямо указано, что пастор Эмиль Боссе, как старейший член комитета, в том году являлся деятельным председателем общества. Наряду с ним в состав правления на 1878 год входили: ключарь (старший священник) Андреевского собора протоиерей Иоанн Сергиев (впоследствии прославленный святой праведный Иоанн Кронштадтский), штаб-лекарь статский советник Трентовиус (главный врач морского госпиталя), казначей общества Роберт Христофорович Лилле, аптекарь Константин Фёдорович Глюков и потомственный почётный гражданин (купец) Фёдор Иванович Эгерман. Такой многонациональный и межконфессиональный состав (русские и немцы, православные и лютеране) отражал специфику кронштадтского общества и свидетельствовал о широкой поддержке благого дела. Комитет действовал согласно утверждённому уставу, коллегиально решая вопросы о расходовании средств и проверяя действительную нуждаемость просителей в помощи.

Особое место среди руководителей общества занимал священник Андреевского собора Пётр Алексеевич Клепачевский. На момент основания общества в 1858 году отец Пётр был ещё совсем молодым священнослужителем и первоначально не играл ведущей роли в комитете. Однако впоследствии именно Клепачевский занял пост председателя и стал, по выражению современников, «душой общества». Под его многолетним руководством общество значительно окрепло. Точная дата его вступления на пост председателя не упоминается в источниках, но известно, что он занимал эту должность много лет. В знак признания особых заслуг отца Клепачевского — Алексея Ивановича — после его смерти (отца) при обществе был учреждён именной неприкосновенный капитал. Этот фонд, составленный из добровольных пожертвований, к 1891 году достиг суммы свыше 1000 рублей. На ежегодные проценты с этого капитала комитет постановил шить готовую одежду и раздавать бедным в день памяти (день смерти) отца Петра Клепачевского. Вероятно этот фонд стал продолжением развития общества снабжения бедных одеждою, т.к. последний отчет о работе данного общества, который мне удалось найти в каталоге Российской национальной библиотеки, датируется 1888 годом.

В исторических документах упоминается, что на пополнение «фонда Клепачевского» внёс большой вклад бывший председатель общества генерал-майор Василий Александрович Лишев. Вероятно, генерал Лишев возглавлял комитет в конце XIX века, обеспечивая преемственность курса. Также среди активных членов правления 1880-х гг. назывались статский советник Иван Акимович Проскуряков, купец В. Е. Фус и надворный советник М. Н. Шафров – они занимались сбором средств в фонд памяти Клепачевского. Таким образом, на разных этапах в управлении Обществом снабжения бедных одеждою участвовали как духовные лица, так и светские – представители города, медицины, торговли, администрации. Эта широкая коалиция обеспечивала устойчивость организации.

Формы и масштабы благотворительной деятельности

Первоначально общество сосредоточилось на выдаче малоимущим теплой одежды и обуви в зимнее время – того, чего беднякам Кронштадта недоставало более всего. Помощь носила адресный характер: комитет принимал прошения о пособии, члены общества навещали бедных на дому и проверяли обоснованность просьб. После утверждения списков нуждающихся закупалась материя, шилась одежда и затем она распределялась между просителями. Как говорилось выше, уже в первый год (1858–1859) было снабжено одеждой 242 человека обоего пола. В дальнейшем масштабы помощи росли по мере увеличения ресурсов общества. Например, за отчетный 1879 год комитет одел 376 человек – 228 мужчин и 148 женщин, а за 1878 — 220 взрослых и 161 ребенок. Причем помощь получали представители разных национальностей, населявших многонациональный Кронштадт: среди подопечных были русские, эстоны, немцы, латыши, финны, шведы, евреи. Подавляющее большинство относились к низшим сословиям (матросы, рабочие, их семьи). Эта статистика свидетельствует, что общество работало со всеми бедняками, вне зависимости от их происхождения и вероисповедания, реализуя принцип всесословной благотворительности.

Форма помощи со временем расширялась. Помимо раздачи готовой одежды и обуви, комитет практиковал выдачу нуждающимся сукна, полотна и других материалов для самостоятельного пошива. Например, в 1878 г. беднякам было роздано десятки аршин ткани на платья, рубашки и другую одежду. Тем самым поощрялось ремесло: многие получатели сами или с помощью семьи шили себе необходимое. Кроме того, общество привлекало к работе по пошиву малоимущих женщин за плату – фактически организуя для них временный заработок. По отчету 1878 г., за шитьё одежды бедным было выплачено 115 руб. 34 коп. (эта сумма вошла в расходную часть бюджета). Таким образом, реализация целей общества приносила двойную пользу: одни бедняки получали готовую одежду, другие – работу по её изготовлению.

Со временем общество стало откликаться и на другие нужды подопечных. В бюджете появились новые статьи расходов: выдача бедным денежных пособий на оплату квартиры (жилья) – например, в 1879 г. на квартирную помощь израсходовано 108 руб.; единовременные денежные пособия наиболее нуждающимся (в том же году – 282 руб.); помощь погорельцам (пострадавшим от пожара) одеждой и обувью – 45 руб. было роздано после крупного городского пожара; пособия на похороны бедным семьям (выдавались небольшие суммы на погребение, 15 руб. в 1878 г.). Отдельно общество заботилось о детях из бедных семей: малоимущим учащимся города выделялись средства на обмундирование (в 1878 г. – 50 руб. на школьную форму нуждающихся учеников). Кроме того, в холодное время года распределялось топливо – дрова. Первоначально выдача дров не была предусмотрена уставом, но практика показала её необходимость. Уже в 1860–70-е гг. общество стало добывать пожертвованные или дешевые дрова и передавать их бедным. Так, за зиму 1878/79 гг. было роздано 20 саженей (мера объема дров, одна сажень это примерно 8 кубометров) дров и 15 саж. древесных опилок для отопления жилищ малоимущих семей. К большим церковным праздникам общество старалось поддержать подопечных продовольствием: на Рождество 1878 и 1879 гг. и Пасху 1879 г. 141 семья получили от комитета продовольственные наборы на общую сумму 161 рубль. Эти факты отражают постепенную эволюцию организации от узкоцелевой (только одежда) к более широкому благотворительному попечению.

Помимо всего, сами члены комитета этого общества оказывали безвозмездные услуги для бедных, например в 1878-79 года аптекарь Константин Федорович Глоков отпускал медикаменты, бесплатную медицинскую помощь оказывал доктор Трентовиус, супругу пастора Елизавета Карловна Боссе занималась закупкой материала для пошива и раздачей готовой одежды, сбор денег для общества в Санкт-Петербурге осуществлял потомственный почётный гражданин Фёдор Иванович Эгерман.

Следует подчеркнуть, что объемы деятельности общества прямо зависели от щедрости жертвователей. Когда в отдельные годы Кронштадт переживал чрезвычайные ситуации, общество резко расширяло помощь. Так было, например, после катастрофического пожара 1874 года, оставившего без крова сотни горожан. Комитет, помимо прямой раздачи одежды пострадавшим, организовал сбор денежных средств в их пользу и сотрудничал с другими организациями в деле помощи погорельцам. Во время войны на Балканах 1877–1878 гг. общество вероятно также не осталось в стороне: хотя основной деятельностью по сбору пожертвований раненным и беженцам занимались специальные комиссии, в отчетах упоминается сбор и отправка на фронт одежды и перевязочных материалов, собранных по инициативе кронштадтских благотворителей. Таким образом, Общество снабжения бедных одеждою гибко реагировало на вызовы времени, оставаясь важным элементом социальной защиты в городе.

Структура финансирования и отчетность

Финансовые поступления общества состояли исключительно из добровольных даров и доходов от них – каких-либо казённых субсидий не предусматривалось. Уже на раннем этапе сложилась система постоянных и временных пожертвований. Под «постоянными» подразумевались ежегодные взносы и подписки, на которые заранее соглашались благотворители (как правило, состоятельные горожане жертвовали фиксированные суммы каждый год). Например, в 1878 г. постоянные пожертвования составили 795 руб., временные (разовые) – 616 руб. 35 коп. за год. Среди разовых поступлений могли быть как мелкие частные взносы, так и значительные благотворительные акты. Отдельной статьёй учитывались доходы от процентов с капитала: деньги, временно свободные от расходов, комитет хранил на счетах (или вкладывал в банк), получая небольшой процентный доход для усиления бюджета. Так, проценты принесли в 1878 г. около 15 руб., в 1879 г. – 5 руб. (через местную контору Рейнгольдса и Брандта). Кроме того, время от времени общество получало средства по завещаниям. Например, в 1879 г. некий Г. Матисен завещал обществу 100 руб., которые поступили от его наследников.

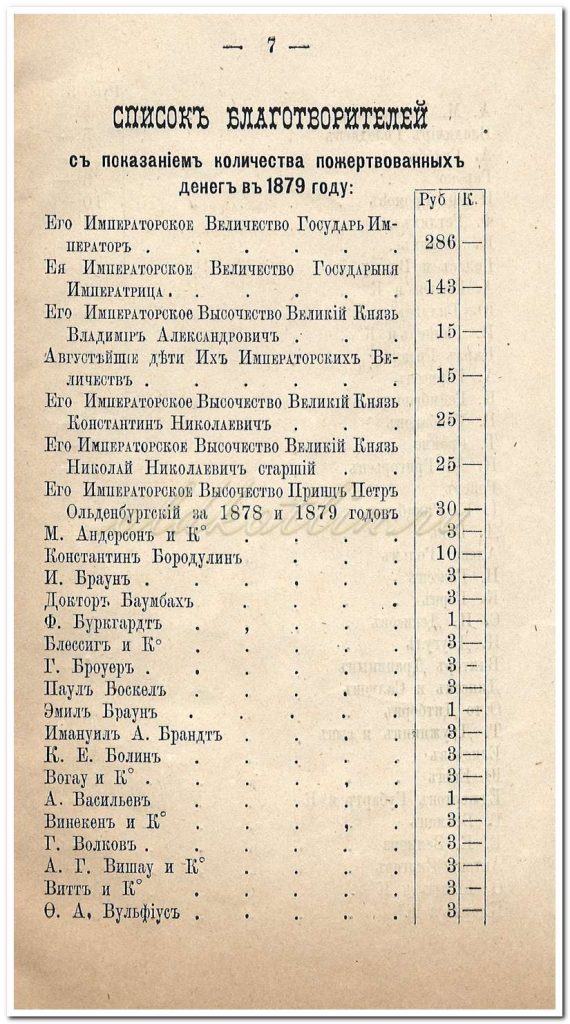

Регулярное пожертвование в пользу общества делал императорский двор. По сохранившимся спискам видно, что каждый год свои личные средства вносили: государь император (например, 286 руб. в 1879 году) и государыня императрица (143 руб. в 1879). Также перечислялись пожертвования великих князей: так, в 1879 г. Великие князья Владимир Александрович, Константин Николаевич и Николай Николаевич каждый пожертвовали от 15 до 25 руб., а принц Пётр Ольденбургский – 30 руб.. Императорские дети суммарно внесли ещё 15 руб.. Эти суммы по меркам благотворительности того времени весьма значительны и ежегодно повторялись, отражая статус общества под августейшим покровительством.

Основной же массив благотворителей составляли частные лица и организации. Для примера показателен список жертвователей за 1879 год, где перечислены десятки имен. Многие купцы и предприниматели жертвовали по 3 рубля серебром, среди них отмечены фирма «Вогау и К°», торговый дом «Блессиг и К°», Пауль Босколь, Эмиль Браун, Иммануил Брандт, К. Е. Болин, купец А. Г. Вишау и другие. Постоянная сумма 3 руб. свидетельствует, что, вероятно, существовал рекомендованный ежегодный членский взнос, который доброхоты среднего достатка брали на себя как обязательство. Крупнейшим местным благотворителем, зафиксированным в том же списке, был потомственный почётный гражданин Константин Бородулин – он пожертвовал в 1879 г. 10 рублей. Важную роль играли и иностранные граждане Кронштадта: значительная часть перечисленных фамилий – немцы, эстонцы, финны. Лютеранские пасторы Э. Боссе и К. Штегеман сами состояли благотворителями и, пользуясь связями, привлекали помощь от зарубежных фирм и соотечественников. Можно констатировать, что финансирование общества опиралось на широкий круг лиц: от монарха до мелкого лавочника. Это создавало прочную материальную базу, мало зависящую от одного источника.

Для обеспечения прозрачности и доверия общество с первых лет ввело практику публичной отчетности. Каждый год составлялся подробный печатный отчет комитета за период с 1 декабря по 1 декабря (позднее – по 1 января) следующего года. Отчеты печатались в Кронштадте (в типографиях Винберга, Комарова и др.) с разрешения военного губернатора и распространялись среди членов общества и по ведомствам Императрицы Марии. В отчете перечислялись все доходы по категориям, все произведенные расходы с указанием статей, приводилась подробная раскладка купленных материалов (в аршинах, фунтах и штуках) и отчёт о том, сколько и какой одежды сшито и роздано. Также неизменно публиковался список всех жертвователей с указанием суммы пожертвования напротив каждого имени. Такой уровень детализации был характерен для благотворительных обществ того времени и служил двум целям: с одной стороны, обеспечить подотчетность (участники видели, как расходуются средства), с другой – публично поблагодарить благотворителей, увековечив их имена печатно. Пресса того времени («Кронштадтский Вестник» и другие) периодически перепечатывала сводки о деятельности общества, способствуя информированию горожан.

Финансовая дисциплина общества была строгой. Денежные суммы хранились в кассе под отчет председателя и казначея; неизрасходованные остатки переносились на следующий год (например, на 1 декабря 1878 г. в кассе осталось 143 руб. 89 коп., перешедшие в бюджет 1879 г.). Все отчеты проверялись вышестоящими инстанциями Ведомства учреждений императрицы Марии. Такая система отчетности и контроля обеспечивала высокую репутацию общества и доверие со стороны общественности.

Благотворители и покровительство

Как упоминалось, высочайшее покровительство общества выражалось не только в формальном статусе, но и в непосредственном участии царской семьи в деле помощи. Император Александр II и затем Александр III регулярно выделяли личные средства на нужды кронштадтских бедных. Императрица Мария Фёдоровна (супруга Александра III, глава благотворительных учреждений) с живым интересом следила за деятельностью общества, что отразилось в ежегодных пожертвованиях от её имени.

Благотворителями общества выступали практически все слои населения Кронштадта. Купцы жертвовали деньги и одежду; офицеры гарнизона и чины Морского ведомства устраивали сборы средств в своих кругах; церковнослужители призывали паству к милостыни. Например, протоиерей Иоанн Сергиев сам происходил из бедной среды и, став членом комитета, из года в год жертвовал личные сбережения на дело, одновременно привлекая многих своих духовных чад к участию в благотворительности. Иностранные фирмы Кронштадта (занимавшиеся поставками для порта) также входили в число спонсоров – их пожертвования зафиксированы в отчетах. Порой доходило до символичных акций: торговцы и владельцы лавок жертвовали выручку от какого-либо дня в пользу общества или бесплатно обслуживали благотворительные мероприятия (например, угощения на народных гуляниях). В результате общество было материально обеспечено настолько, что могло бесперебойно выполнять свои программы даже во время кризисных лет.

Отдельно стоит отметить женщин-благотворительниц. В Кронштадте действовало и другое похожее по профилю учреждение – Кронштадтское благотворительное общество (основано в 1867 г. женой военного губернатора, под покровительством вел. кн. Александры Иосифовны). Хотя оно работало независимо, многие состоятельные дамы одновременно помогали и Обществу снабжения бедных одеждою. Они собирали пожертвования среди знакомых, устраивали благотворительные лотереи и вечера, участвуя в попечении сразу нескольких учреждений.

Влияние на местное общество

За несколько десятилетий работы общество оказало заметное воздействие на жизнь Кронштадта. Сотни малоимущих горожан ежегодно переживали зиму в тепле благодаря выданной одежде и обуви. Для многих семей эта помощь была спасительной: в условиях скудных заработков купить пальто или валенки было невозможно, и люди рисковали замерзнуть или заболеть. Общество не только согревало тела, но и поддерживало достоинство личности бедняка – люди получали не подаяние на улице, а организованную помощь, к которой они обращались как к законному праву. Отмечалось, что самые нуждающиеся начинали ощущать заботу общества как заботу всего города о них.

Кроме непосредственного облегчения нужды, важным результатом стало воспитание благотворительных чувств у населения. Ежегодные подписки, сборы пожертвований, публичные отчеты – всё это вовлекало широкие круги кронштадтцев в орбиту благотворительности. Пожертвования поступали даже от людей весьма скромного достатка, которые видели примеры вокруг и стремились хоть чем-то помочь ближним. Газеты того времени отмечали, что кронштадтцы конца XIX века привыкли доверять благотворительным обществам и отдавать им деньги «не задумываясь о том, что сейчас назвали бы нецелевым расходованием средств» – столь высок был уровень доверия и понимания общественной пользы. Общество снабжения бедных одеждою, действуя гласно и эффективно, безусловно, заслужило такую народную поддержку.

Одним из косвенных эффектов стала консолидация разных общин города. Работа общества объединила православных и лютеран, русских и иностранцев на почве совместной милосердной деятельности. В комитете плечом к плечу трудились священник собора и протестантский пастор, врачи-государственные служащие и купцы-старообрядцы. Подобное сотрудничество ради общего блага помогало сглаживать межнациональные и межконфессиональные грани, укрепляло дух локального единства.

Нельзя не упомянуть и влияние на церковно-общественную сферу. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, изначально участвовавший в этом обществе как член комитета, во многом почерпнул опыт организации милосердия именно здесь. В дальнейшем (в 1874–1882 гг.) он создал при Андреевском соборе Приходское братство и известный Дом трудолюбия, но начало его пути в благотворительности проходило через Общество снабжения бедных одеждою. Аналогично, многие другие активисты, позже проявившиеся в иных сферах (помощь больным, сиротам, учащимся), получили «первый урок» общественной работы именно в рамках данного общества.

Эволюция и дальнейшая судьба (конец XIX – начало XX вв.)

К концу XIX века Общество снабжения бедных одеждою в Кронштадте скоерй всего продолжало функционировать в том или ином виде, хотя и претерпело некоторые изменения. В дальнейшем руководство перешло к светским лицам, например был период председательства генерал-майора В. А. Лишева. Тем не менее, традиция совместного управления духовных и гражданских лиц сохранилась: духовник Андреевского собора по должности входил в комитет (после о. Иоанна Сергиева эту роль выполняли его преемники). Общее направление деятельности оставалось тем же – помощь одеждой, бельём, топливом и мелкими денежными суммами наиболее бедным жителям.

В конце XIX в. общество действовало параллельно с другими благотворительными учреждениями города, деля с ними сферы влияния. Кронштадтское благотворительное общество (1867) больше занималось приютами, детскими садами, богадельнями для престарелых. Приходское попечительство о. Иоанна (1874) сосредоточилось на раздаче хлеба, топлива и денежных пособий при приходе. На фоне этих организаций Общество снабжения бедных одеждою сохраняло свою узкую специализацию – обеспечение одеждой и предметами обихода. Такая нишевая роль позволяла избегать дублирования функций и конкуренции за ресурсы. Более того, в 1890-е гг. все кронштадтские благотворители старались координировать усилия: например, совместно проводились благотворительные базары, лотереи и народные гуляния, выручка от которых делилась между разными обществами. Это говорит о зрелости гражданского общества в городе.

Сведений о существовании этого общества на рубеже XX века найти не удалось, но одноименное общество Санкт-Петербурга просуществовало как минимум до 1914 года, о чем свидетельствует данные об его отчетах, находящиеся в Центральном государственном историческов архиве Санкт-Петербурга. Точно известно, что после революции Ведомство учреждений императрицы Марии было упразднено, финансирование прекратилось, и все частные благотворительные общества подверглись ликвидации.

Тем не менее, наследие Общества снабжения бедных одеждою в Кронштадте оставило заметный след. Его многолетняя работа продемонстрировала образец эффективно организованной гражданской благотворительности, основанной на принципах христианского милосердия и широкой общественной поддержки. История этого общества – часть социальной истории Кронштадта и Российской империи, иллюстрирующая, как инициативы снизу, подкреплённые покровительством сверху, могли успешно решать острые социальные проблемы своего времени. Память о ключевых фигурах общества – пасторе Эмиле Боссе, протоиерее Петре Клепачевском, праведном Иоанне Кронштадтском – сохраняется в хрониках города. Их дело продолжали и другие объединения, а принципы, заложенные ещё в 1858 году, актуальны и поныне в благотворительной деятельности.

Продолжение истории этого общества вы можете прочитать в новой статье — Дополнение по Обществу снабжения бедных одеждою в Кронштадте

Список использованных источников

-

Отчёт комитета Общества для снабжения бедных одеждой в г. Кронштадте за 20-й год (1 дек. 1877 – 1 дек. 1878). Кронштадт: тип. Ф. Винберга, 1878. – 12 с. — oldkotlin.ru

-

Отчёт комитета Общества для снабжения бедных одеждой в г. Кронштадте за 21-й год (1 дек. 1878 – 1 янв. 1880). Кронштадт: тип. Д. Комарова, 1880. – 12 с. — oldkotlin.ru

-

Тимофеевский Ф. А. Краткий исторический очерк двухсотлетия города Кронштадта. – Кронштадт, 1904

-

Мельникова А.Ю. Благотворительность в Кронштадте. Взгляд в прошлое по страницам «Кронштадтского Вестника» // Кронштадтский вестник. — kronvestnik.ru.

-

Иванова Н. И. Деятельность немцев в Кронштадте // Кронштадтский вестник. – 2006. – № 37 (22 сент.). – kronstadt.ru.