Форт «Император Александр I» – легендарный «Чумной форт» Кронштадта

Форт Александр I – один из самых необычных памятников военной истории России. Этот гранитный овальный бастион середины XIX века возвышается на рукотворном островке посреди Финского залива, южнее Кронштадта. Построенный как часть морской крепости для защиты Санкт-Петербурга, форт со временем прославился не боями, а научным подвигом – здесь в конце XIX века разместилась первая в стране противочумная лаборатория. Мрачные легенды о «Чумном форте» (в простонародье «Чумный») долго будоражили умы, но сегодня крепость пытается обрести новую жизнь благодаря реставрации и обещаниям приспособить его к современному использованию, что получится, покажет время .

Строительство форта: инициатива и эпоха Николая I (1830–1840-е)

В первые десятилетия XIX века, после наполеоновских войн, Российская империя уделяла особое внимание укреплению морских подступов к новой столице – Санкт-Петербургу. Кронштадтская крепость, основанная ещё Петром I, требовала модернизации для защиты южного фарватера Финского залива. Инициатива создания нового морского форта принадлежала военным инженерам: в 1820-х инженер Луи Карбонье предложил оригинальный проект овальной крепости с вогнутыми стенами для рикошета вражеских ядер. Хотя замысел Карбонье не реализовали полностью, его идеи повлияли на последующее строительство.

После смерти Карбонье специальный комитет под руководством генерала Ж.-А. Мориса Дестрема переработал проект крепости. Император Николай I утвердил новый план, и в 1838 году на южной отмели острова Котлин началось возведение форта, получившего впоследствии имя старшего брата царя – Александра I. Строительными работами руководили военные инженеры В. П. Лебедев и Михаил фон дер Вейде. Для основания форта на дно залива забили свыше 5 тысяч свай длиной 12 м, промежутки залили бетоном на гидравлической извести – передовой технологией того времени. Сверху на бетон уложили гранитные блоки, а затем начали возведение стен из отборного кирпича. Летом 1842 года император Николай I лично посетил стройку и, по преданию, наградил каждого рабочего серебряной монетой за усердие.

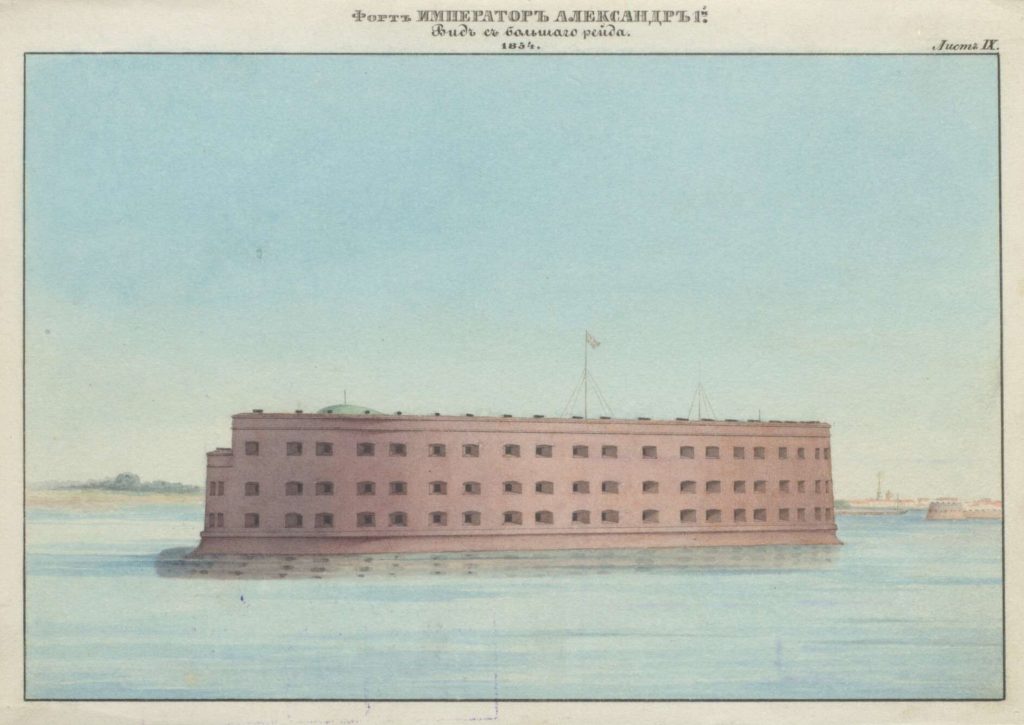

Торжественная сдача форта состоялась 27 июля 1845 года. Новая крепость представляла собой внушительное овальное здание размером ~90×60 м, с тремя ярусами казематов вокруг внутреннего двора. Наружные стены облицевали гранитом, а внутри форт украсили в духе романтизма: в центральной полубашне витые чугунные лестницы, на воротах – барельефы в виде львиных масок, якорей и флагов. Помимо эстетики, были и сугубо практичные детали: например, во дворе оборудовали печи для каления ядер – раскалённые ядра служили поджигательными снарядами. Форт назвали «Император Александр I» – в честь монарха-освободителя. С этого момента он заступил на боевое дежурство, став частью грозной оборонительной цепи Кронштадта.

Военное значение в XIX веке: вооружение и служба

Новый форт занял ключевое место в системе обороны южного фарватера. Его артиллерия перекрёстным огнём совместно с соседними фортами («Пётр I», «Павел I» и старый Кроншлот) полностью перекрывала путь к столице. На вооружении стояло 103 орудия, в том числе новейшие на тот день трёхпудовые бомбические пушки системы Пексана, стрелявшие разрывными снарядами. В казематах и на крыше можно было разместить гарнизон до 1000 человек. Современники сравнивали «Александр I» с французским фортом Бояр – оба имеют схожий облик и построены примерно в одно время.

Несмотря на мощь, форт не участвовал ни в одном сражении – враг не рискнул испытать его пушки. Во время Крымской войны 1853–1856 гг. англо-французская эскадра под командованием адмирала Непира подошла к Кронштадту, но, увидев укрепления, ретировалась, так и не вступив в бой. Российские новаторские мины (изобретения Б. Якоби) и батареи фортов отпугнули противника, не дав разразиться «Балтийскому сражению». Летом 1855 года гарнизон «Александра I» находился в полной боеготовности, ожидая десанта союзников, но прямого штурма не последовало. Ещё дважды – в 1863 г. (когда назревала война с Британией) и в 1877 г. (Русско-турецкая война) – форт приводился в повышенную готовность, однако боевых действий не произошло.

Уже через пару десятилетий после постройки значение форта начало снижаться. Развитие нарезной дальнобойной артиллерии сделало кирпичные морские крепости уязвимыми. Форт «Александр I» постепенно превратился из передового бастиона в склад боеприпасов. В 1896 году его официально исключили из списка действующих оборонительных сооружений как устаревший. Таким образом, завершился военный этап истории форта – ни одного выстрела так и не прозвучало с его стен по врагу, но крепость более полувека дисциплинированно несла гарнизонную службу, оставаясь сдерживающим фактором на морских подступах к столице.

Превращение в «Чумной форт»: основание противочумной лаборатории

Во второй половине XIX века Российская империя столкнулась с новым врагом – эпидемиями опасных болезней. В мире началась «третья пандемия» чумы (вспышки с 1890-х годов), и правительство стремилось обезопасить страну от заноса инфекции. После крупной эпидемии бубонной чумы в Гонконге (1894) и нарастающей угрозы распространения этой «чёрной смерти» было решено создать специальную структуру для борьбы с чумой. В 1897 году при Медицинском совете России учредили Особую комиссию по предупреждению чумной заразы (КОМОЧУМ), в задачи которой входила профилактика и изучение чумы на случай её появления в Российской империи.

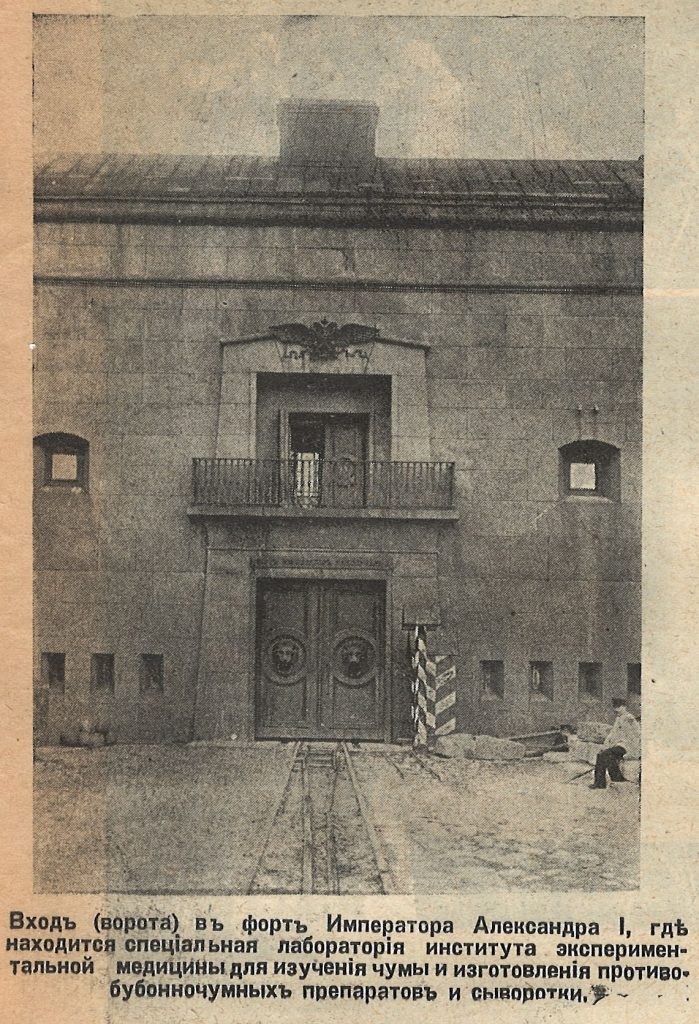

Для работы КОМОЧУМу требовалась хорошо изолированная лаборатория, где можно безопасно проводить опыты с возбудителем смертельной болезни. Выбор пал на пустующий морской форт в Кронштадте, идеально отрезанный водой от населённых мест. 26 января 1897 года военное ведомство и комендант Кронштадта согласовали передачу форта «Александр I» в распоряжение Комиссии для организации там научной станции. В течение двух лет шла спешная реконструкция крепости под нужды бактериологов. По инициативе директора Императорского института экспериментальной медицины (ИИЭМ) проф. Сергея Лукьянова и при покровительстве принца Александра Ольденбургского форт переоборудовали в современную лабораторию на средства последнего. В старых казематах вместо пороховых погребов появились конюшни, операционные и стерилизационные комнаты; установили паровое отопление, электрическое освещение, смонтировали уникальный лифт для подъёма лошадей и печь кремации для уничтожения инфицированных останков. 27 июля 1899 года переоборудованная станция была торжественно освящена как первая в России противочумная лаборатория. С этого момента заброшенный форт превратился в передовой научный центр – его вскоре в народе окрестили зловещим прозвищем «Чумной форт».

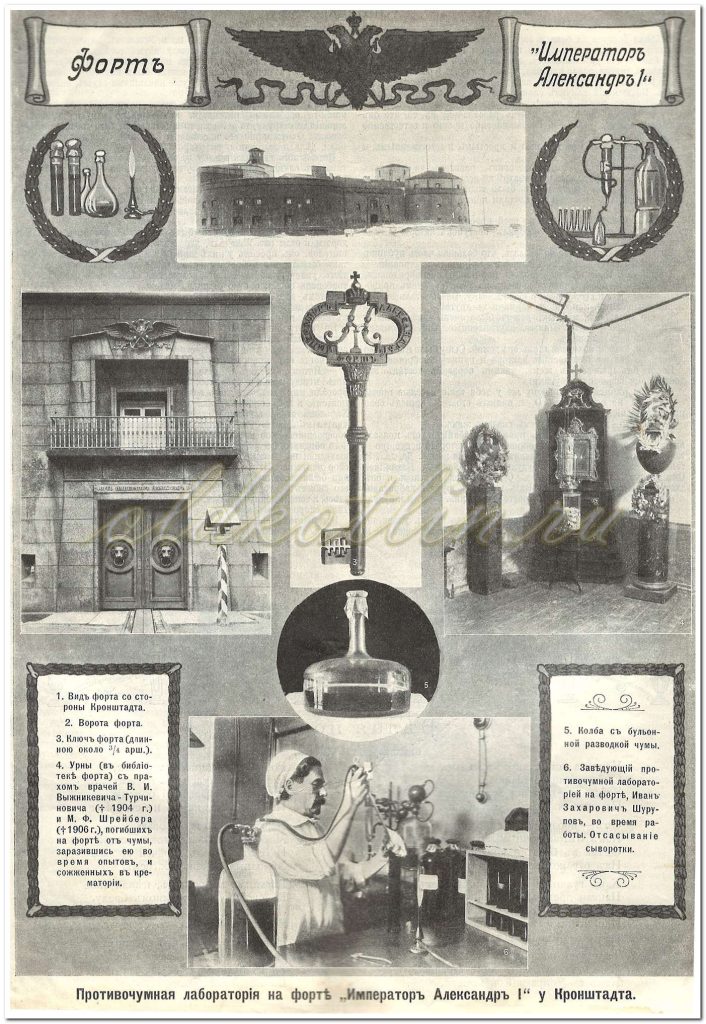

Лаборатория официально называлась «Особая лаборатория ИИЭМ по изготовлению противочумных препаратов», но и пресса, и народ быстрее запомнили неофициальное название. Штат станции поначалу был невелик: заведующим назначили ветеринарного врача М. Г. Тартаковского, под его началом работали ещё два врача-бактериолога, а также около 30 человек вспомогательного персонала (лаборанты, конюхи, санитарки, повара и пр.). Учёные жили прямо на форте – каждому отвели отдельную комнату, было обустроено даже жильё для семейных. Для связи с «большой землёй» выделили специальный буксирный пароходик-ледокол с ироничным названием «Микроб», который доставлял людей и грузы из Кронштадта. Зимой сообщение поддерживали по льду – на санях или пешими переходами.

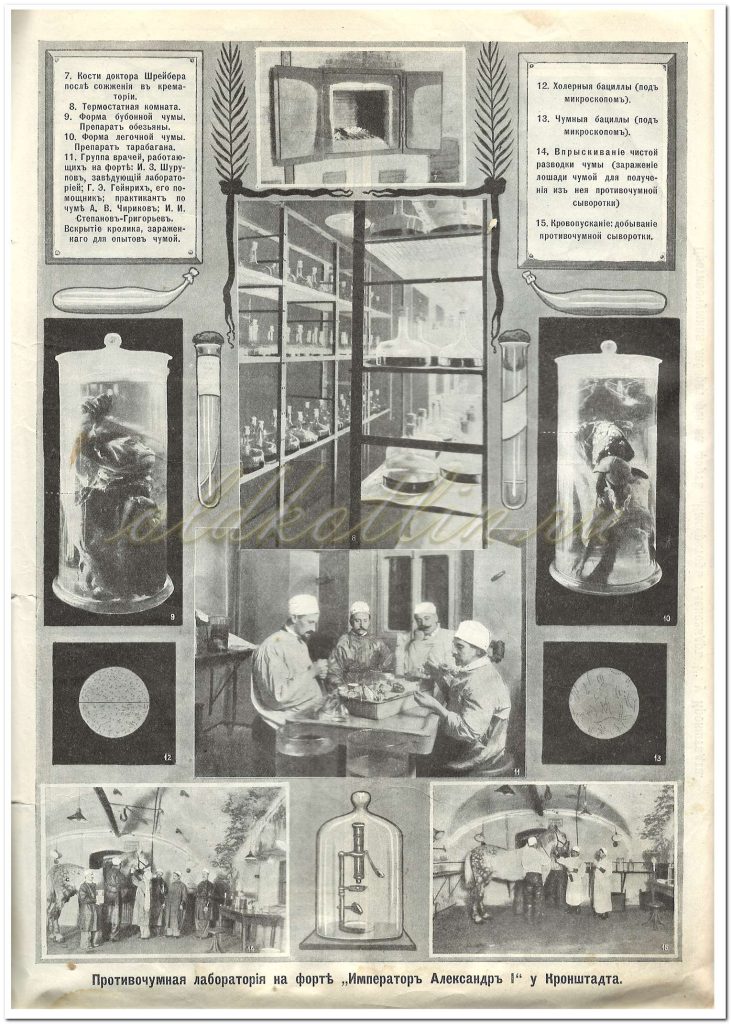

Внутреннее пространство крепости разделили на две зоны: «заразное отделение» (строго изолированные помещения для работы непосредственно с чумной культурой и заражёнными животными) и «незаразное отделение» (жилая и административная часть, а также виварий). В форте фактически создали небольшой научный городок: помимо лабораторий и конюшен, имелись библиотека, зал для конференций, бильярдная и даже небольшой музей патологической анатомии для хранения уникальных препаратов. Главное же место занимал «зоопарк» лаборатории – коллекция подопытных животных. Лошади считались основным “оборудованием” станции: в их организме выращивали противочумную сыворотку, поэтому при форте постоянно содержалось до 16 лошадей. Специальным лифтом тяжёлых животных спускали во двор для прогулки – говорили, что подобного конного лифта не было больше нигде в мире. Помимо лошадей, в конюшнях и клетках жили обезьяны, кролики, морские свинки, крысы, мыши и другие мелкие существа, служившие моделями инфекции. В отдельном загоне обитало даже «экзотическое» пополнение – северные олени и несколько верблюдов, привезённых для опытов (эти животные могли болеть чумой, и учёные проверяли их устойчивость). Такое разнообразие животного материала было необходимо для разработки вакцин и изучения путей передачи чумы.

Работа в «Чумном форте» шла по строгому уставу. День начинался в 7 утра со свистка подъёма, ворота сразу закрывались и оставались запертыми до вечера. Лабораторные занятия длились с 9 утра до обеда и продолжались после короткого отдыха вплоть до ужина. Правила безопасности были беспрецедентными для своего времени. Персонал при работе надевал специальную защитную одежду: поверх одежды – прорезиненные халаты и брюки, ноги – в высокие резиновые боты, на голове – полотняный колпак. После каждого контакта с инфекционным материалом руки окунали в сосуды с лизолом, инструменты кипятили для стерилизации, использованные халаты замачивали в карболовой кислоте, а затем пропаривали перед стиркой. Помещения «заразного отдела» регулярно дезинфицировали раствором сулемы (хлорид ртути), полы после опытов проливали дезрастворами. Для утилизации трупов заражённых животных была разработана целая система: труп помещали на эмалированный поддон, обваривали кипятком, затем сжигали в специальной печи, а все стоки и остатки проходили через отстойник и автоклав с нагревом до 120 °C перед сбросом в море. Благодаря этим мерам за все годы работы не произошло ни одной масштабной утечки инфекции.

Однако полностью трагедий избежать не удалось. В 1904 и 1907 годах в форте произошли два чрезвычайных происшествия – смертельно заразились чумой и скончались двое сотрудников: ветеринарные врачи В. И. Турчинович-Выжникович (он руководил лабораторией после Тартаковского) и М. Ф. Шрайбер. Их болезнь протекала молниеносно. По тогдашним правилам, умерших от чумы нельзя было хоронить обычным путём – оба врача были кремированы, а их прах поместили в урны, которые хранились прямо на территории форта. Весть о гибели учёных облетела всю Россию, вызывая ужас и сочувствие: газеты писали о «лаборатории смерти», и название «Чумной форт» окончательно закрепилось за мрачной крепостью. Тем не менее, деятельность станции не прекращалась – напротив, трагические случаи подтолкнули к ещё большей осторожности и усовершенствованию методов защиты.

Главной задачей Особой лаборатории было изготовление средств против чумы – вакцины по методу Хавкина (убитая культура чумного микроба) и противочумной сыворотки для лечения инфекции. За первые годы работы врачи «Чумного форта» сумели поставить производство на поток. Ежегодно выпускалось до 200 тысяч доз вакцины Хавкина. К 1904 году, когда началась Русско-японская война, ассортимент расширился: в форте начали изготавливать также вакцину против холеры, сыворотки против брюшного тифа и дизентерии, диагностические препараты для бактериологической лаборатории фронта. Во время войны 1904–1905 гг. и затем в годы Первой мировой войны (1914–1918) из Кронштадтской лаборатории эшелонами отправляли на фронт тысячи флаконов вакцин и антитоксинов, спасая жизни солдат и мирных жителей. В 1914 г., в связи с возросшими объёмами, штат станции увеличили до 60 человек, а для получения сыворотки на форте разместили до 500 лошадей – в чрезвычайных условиях даже тесные двор и казематы приспособили под конюшни.

За 18 лет своего существования (1899–1917) «Чумной форт» стал колыбелью отечественной микробиологии. По данным отчётов ИИЭМ, всего за это время здесь было изготовлено и отпущено свыше 1,1 миллиона флаконов различных лечебных сывороток и достаточное количество вакцин для прививки более 1,2 миллиона человек. Эти цифры впечатляют: значит, более миллиона потенциальных жизней были защищены от страшных болезней благодаря работе крепостных учёных. Научное значение экспериментов также велико – в форте изучались механизмы распространения чумы (в том числе лёгочной формы), отрабатывались методы вакцинации, которые затем применялись по всей стране. Можно сказать, что на пустынном острове зародилась отечественная военная эпидемиология, предвосхитившая развитие бактериологической защиты в XX веке.

Работа лаборатории продолжалась до драматических событий 1917 года. Первая мировая война фактически свернула научные исследования: многих сотрудников призвали в армию. После Февральской революции попечитель ИИЭМ принц Ольденбургский был отправлен в отставку, финансовая и организационная поддержка ослабла. В конце 1917 года уникальная коллекция культур чумного микроба, холеры и других возбудителей, а также ценное оборудование были эвакуированы из форта вглубь страны – в Саратов. На базе этой коллекции осенью 1918 г. в Саратове открылся первый в РСФСР противочумный научно-исследовательский институт «Микроб», прямой преемник «Чумного форта». Официально Особая лаборатория ИИЭМ в Кронштадте была закрыта 1 января 1918 года. Часть ее имущества и даже музейные экспонаты передали в Петроград – в Государственный Институт экспериментальной медицины и в Бактериологический институт им. Пастера. Таким образом, уникальная научная эстафета нашла продолжение вне стен форта.

Легенды и мифы «Чумного форта». За годы работы лаборатории вокруг неё возникла атмосфера таинственности и страха. Слухи преувеличивали опасность: поговаривали, будто в колодцах форта скрыты смертоносные штаммы, способные десятилетиями жить в глубине казематов. В народе фантазировали, что после оставления лаборатории учёные замуровали внутри «чумных» крыс, или что призраки погибших докторов бродят по опустевшим залам. В начале 1920-х – 1930-х годов, когда крепость стояла бездействующей, эти мифы подогревались её недоступностью. Однако специалисты опровергают такие страшилки: никаких живых «чумных бацилл» там, конечно, не осталось – всё инфекционное содержимое было либо вывезено, либо обеззаражено при закрытии станции. Тем не менее название «Чумной форт» укоренилось навсегда, став частью петербургского фольклора. До сих пор это место притягивает любителей загадок и острых ощущений, хотя реальная история форта не менее увлекательна, чем любые легенды.

Судьба в советский период и запустение крепости

После Гражданской войны стратегическое значение небольших крепостей окончательно сошло на нет. В 1923 году форт Александр I вновь передали военным, но уже не как боевую единицу, а под склад имущества – здесь хранилось минно-тральное оборудование Балтийского флота. Лаборатория, просуществовав менее двух десятилетий, вошла в историю, а крепость продолжила тихое существование технического объекта. В последующие десятилетия информация о форте мелькает редко. Предположительно во время Великой Отечественной войны он использовался как артиллерийский склад или опорный пункт ПВО (точных данных мало). К 1980-м годам строение оказалось фактически заброшенным – последние военные покинули его, оставив на произвол судьбы. В 1983 году во время съёмок художественного фильма на форте произошёл пожар, после которого внутренние помещения сильно выгорели. Уникальные чугунные лестницы и лепной декор были утрачены либо разграблены мародёрами. Некогда грозная крепость превратилась в руины, обросшие легендами и кустарником.

Лишь в конце 1990-х – 2000-х годов к «Чумному форту» вновь проявился интерес, уже как к памятнику истории. Некоторое время он находился на балансе Константиновского дворца (Государственного комплекса «Дворец конгрессов»), выступая его филиалом. В 2005–2010 гг. энтузиасты начали водить сюда экскурсии на катерах, которые пользовались успехом у туристов. Правда, были и печально курьёзные эпизоды: в конце 1990-х начале 2000-х местные власти даже сдавали форт в аренду под экстремальные рейв-дискотеки, превращая научное святилище в ночной клуб. Подобное использование памятника вызывало возмущение общественности и специалистов.

Современное состояние и планы

Сегодня форт «Император Александр I» – охраняемый памятник федерального значения, входящий в состав объекта ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и оборонительные сооружения Кронштадта». После долгих лет забвения началась масштабная программа возрождения части кронштадтских фортов. В 2019 году крепость закрыли для свободного посещения, и стартовали подготовительные противоаварийные работы. Как я уже писал в самом начале, что с ним будет по выходу из реконстрции, покажет время, а пока нам рассказывают то про музеи, то про съемки телепередачи по типу «Форт Боярд», обещают даже воду и электричество подвести по дну залива, но как гласит пословица «свежо предание, а верится с трудом».

Литература и источники:

-

Раздолгин А. А., Скориков Ю. А. Кронштадтская крепость. – Л.: Стройиздат, 1988. – 420 с.

-

Супотницкий М. В., Супотницкая Н. С. Очерк XXX: Лабораторная чума в форте «Александр I» (1904–1907) // Очерки истории чумы. Кн. II: Чума бактериологического периода. – М.: Вузовская книга, 2006. – 468 с. scienceforum.ru

-

Шарпило В. Г. «Чумной форт» – гордость российской науки // Иппология и ветеринария, 2014, № 3(13). – С. 70–74. scienceforum.ru

-

Mitrofanov A. Чумной форт: вакцину от чумы выращивали в лошадях… // Православный портал «Милосердие», 28.08.2020 miloserdie.ru

-

История форта «Александр I» (Кронштадт) – путеводитель iPetersburg.ru ipetersburg.ru

-

Александр I (форт) – статья в Википедии. URL: ru.wikipedia.org/wiki/Александр_I_(форт) ru.wikipedia.org

- Изображения с журнала Нива, ранее опубликованные на этом сайте.