Развитие фотографии в Кронштадте на рубеже XIX-XX вв.

Кронштадт – уникальный город-крепость на острове, окружённый Финским заливом, с давних времён играл важную роль как главная база Балтийского флота. Его живописные гавани, мощные форты, корабли у причалов и богатая событиями жизнь создавали благодатную почву для развития фотографии. Недаром уже в XIX веке фотография стала здесь не просто технической новинкой, а настоящим искусством и неотъемлемой частью городской культуры. «Фотография – это искусство, которое, после своего появления, стало насущной потребностью всех образованных людей, вторглось во многие сферы жизни, науки, промышленности, военного дела и искусства» – писали современники. С середины XIX столетия в Кронштадте одна за другой открывались фотомастерские, а снимки запечатлевали как повседневность островного города, так и исторические моменты.

Первые фотоателье в Кронштадте (1860-е годы)

Фотография пришла в Кронштадт в эпоху Общей фотомании 1860-х, когда по всей России стремительно рос интерес к дагерротипам (ранняя фотографическая техника) и фотопортретам. В 1860-е годы популярность фотографии в городе была поистине огромной. Открывались новые фотографические заведения, а для публики настоящей диковинкой стали «выставки-сеансы» в специальных стереоскопических кабинетах. Так, с декабря 1861 года в зале Кронштадтской городской думы работал большой «фотографический, стереоскопический и механический музей», где за 1 рубль можно было увидеть десятки любопытных видов в натуральных цветах, снятых на стекло известным парижским профессором Антонием Библо. Посещать эти сеансы разрешалось лишь публике «непростого звания», что подчёркивало элитарность ранней фотографии. В городском театре даже поставили модную одноактную комедию «Фотограф-любитель» – еще одно свидетельство, как прочно фотография вошла в жизнь горожан.

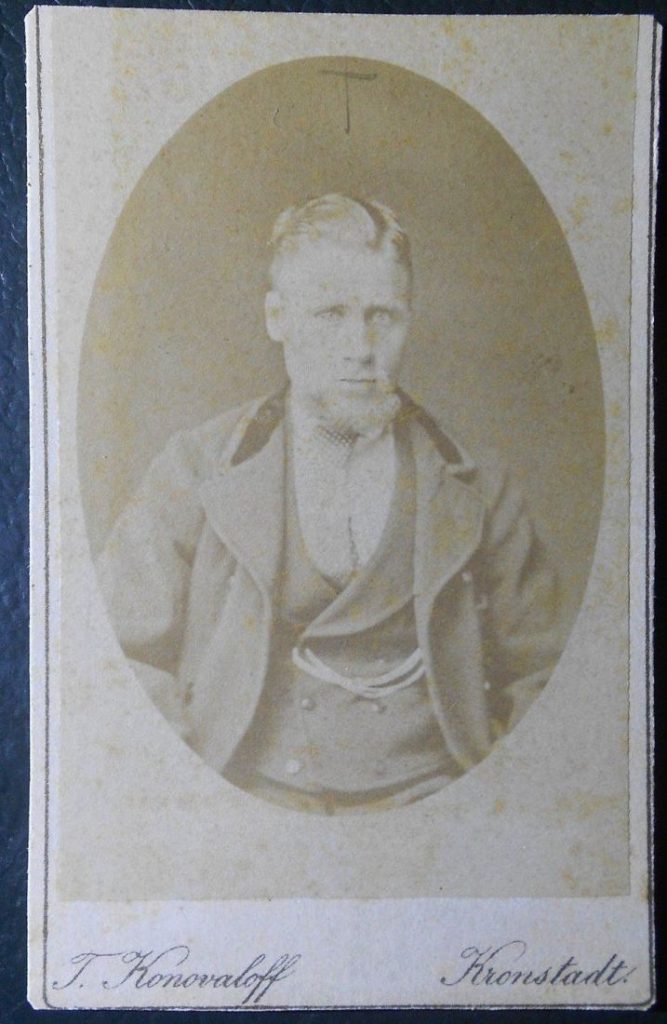

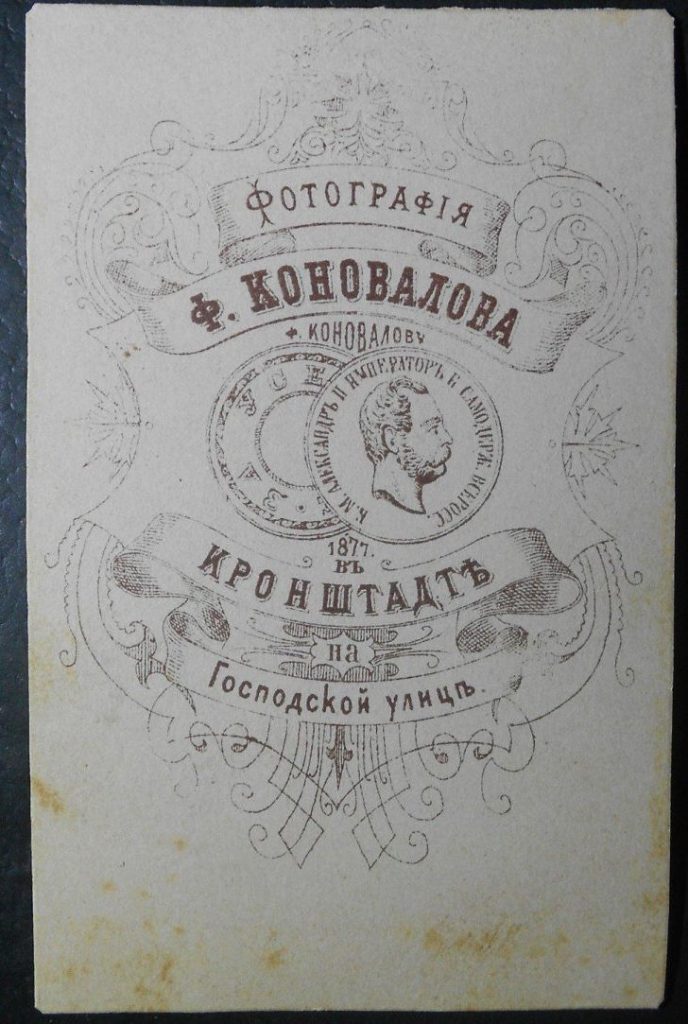

Первыми мастерами фотографии в Кронштадте считаются Август Львович Бибер, В. М. Борхарт и Ф. Е. Коновалов – их фотографические заведения начали работу в начале 1860-х годов. Помимо них, в город приезжали и столичные фотографы: например, один из пионеров фотографии Санкт-Петербурга Ф. Монштейн открыл в те годы выездное ателье в Кронштадте. Уже к 1864 году по официальным данным в Кронштадте действовало 5 фотографических заведений, каждое из которых приносило в среднем около 1000 рублей выручки в год. Эта цифра впечатляет: учитывая, что дюжина визит-портретов тогда стоила 3–4 рубля, можно подсчитать, что каждый кронштадтский фотограф обслуживал более 300 человек в год. Таким образом, фотография быстро перестала быть диковинкой лишь для знати – ею увлеклись самые разные слои горожан. Фотографы рекламировали новые услуги, предлагая не только портреты, но и копирование с картин, гравюр и карт.

Особенно памятным для кронштадтской фотографии стал 1866 год. В местной газете «Кронштадтский вестник» впервые появилось объявление о возможности съемки военных кораблей – броненосных и парусных судов. Флот был гордостью Кронштадта, и спрос на снимки кораблей стремительно рос. В том же 1866 году произошёл первый случай массового тиражирования фотографии кронштадтца: матрос Осип Иванович Комиссаров-Костромской спас императора Александра II от покушения террориста, и уже через несколько недель после этого события в ателье А. Л. Бибера, а затем и в лавках города продавались тысячами фотокарточки с портретом народного героя. Этот скромный подвиг прославил Комиссарова, сделав его почётным гражданином Санкт-Петербурга и Кронштадта, а фотография сыграла важнейшую роль в распространении его образа. С этого момента стало очевидно, что фотоснимок – будь то портрет или видовой – может мгновенно донести важную новость или личность до широкой аудитории.

После успеха портрета Комиссарова фотографы обратили внимание и на виды города. В августе 1866 года то же ателье Бибера рекламировало в продаже серии фотографий Кронштадта: снимки Андреевского собора, Штурманского училища, Таможни, памятника Петру I и других достопримечательностей. Это свидетельствует о том, что помимо семейных портретов публике стали очень востребованы видовые фотографии родного города. Не случайно уже в 1868 году объявлялась подписка на серии фотопортретов кораблей Балтийского флота – корвета «Баян», пароходо-фрегатов «Олаф» и «Рюрик», шхуны «Компас». Кронштадтские фотомастера оперативно откликались на интересы моряков и их семей, желавших иметь на память изображения кораблей, на которых те служили.

Стремительное развитие фотографии в городе подтверждает и участие кронштадтских фотографов в Политехнической выставке 1872 года в Москве – одном из первых больших фотографических форумов в России. Кронштадтским мастерам были разосланы приглашения представить на выставке коллекции фотографий исторических архитектурных памятников. Требовалось предоставить крупноформатные снимки фасадов, интерьеров и деталей старинных зданий – без ретуши и постановки. Кронштадтские фотографы откликнулись на этот призыв и отправили свои работы. Примечательно, что награждённые коллекции фотографий впоследствии остались в собственности организаторов – Московского архитектурного общества. Можно предположить, что эти работы легли в основу издания серий популярных открыток с видами России за границей в последующие годы. Так фотографы из небольшого островного города внесли свой вклад в общероссийское развитие фотоискусства.

К концу 1860-х – началу 1870-х годов фотография прочно укрепилась в Кронштадте. Фотографироваться стало модным и доступным занятием, а сами фотографы превратились в летописцев города. Любое значимое событие – будь то визит иностранной эскадры, закладка или спуск военного корабля, открытие памятника – непременно фиксировалось фотокамерой, а снимки вскоре появлялись в продаже. Количество фотосалонов в городе продолжало расти, как и разнообразие тематик их работы.

Расцвет фотодела в конце XIX века

1870–1880-е годы стали временем расцвета кронштадтской фотографии. Продолжая традиции первых мастеров, новое поколение фотографов осваивало всё больше жанров и технологий. Одним из заметных фотографов того периода был Гирш Маркусович Перль. Его ателье прославилось тем, что оперативно предлагало горожанам снимки самых важных городских событий. Например, в 1875 году Перль выпустил в продажу фотографию свежеоткрытого памятника адмиралу Ф. Ф. Беллинсгаузену, а для любителей театра – фотоснимок здания кронштадтского городского театра. В 1880 году Г. М. Перль издал уникальный альбом фотографий кораблей Балтийского флота – один из первых подобных фотоальбомов в России. Современники высоко оценили качество этих снимков, отмечая, что они не уступают лучшим зарубежным образцам, и лишь посетовали на дороговизну издания. Альбом Перля сегодня является раритетом и свидетельством высокого уровня фотодела в Кронштадте конца XIX века.

В 1880-е годы технический прогресс и новые фотопринадлежности постепенно удешевляли процесс съемки, и фотография стала ещё более массовым увлечением. Параллельно возник новый вид печатной продукции – «поздравительные карточки», предшественники открыток. В 1889 году «Кронштадтский вестник» упоминал о появлении в продаже поздравительных карточек российского и немецкого производства. Эти красочные карточки быстро завоевали популярность, оттянув на себя часть спроса, ранее удовлетворявшегося исключительно фотографией. Массовое тиражирование видов на карточках означало, что фотография перестала иметь монополию на визуальное отображение мира. Тем не менее, кронштадтские фотографы продолжали находить себе работу, переключаясь на более сложные и ценные жанры съёмки – репортажи с мест событий, научную и документальную фотографию.

Стоит отметить, что Кронштадт, будучи центром военного флота и наук, стал площадкой для использования фотографии в научных и технических целях. Так, в октябре 1882 года в кронштадтском Морском собрании с огромным успехом выступал знаменитый путешественник Николай Миклухо-Маклай, иллюстрируя свою лекцию фотографиями из экспедиций на кораблях. В 1883 году лейтенант Н. Н. Апостоли, автор книги «Руководство к изучению практической фотографии для морских офицеров и туристов», провёл в Кронштадте встречу с читателями, где продемонстрировал новые способы применения фотографии – например, использование светофильтров и фотосъёмку для расчетов расстояний при строительстве железных дорог. Позднее Апостоли сам занялся изданием открыток с видами военных судов – к 1903 году им было выпущено 82 вида почтовых карточек с изображениями кораблей флота. Кроме того, Общество морских врачей под руководством главного врача Николаевского морского госпиталя В. И. Исаева практически на каждом заседании устраивало сеансы демонстрации фотографий – снимков полевых лазаретов, операционных, эпидемических бараков и даже лабораторий на фортах (например, на печально известном форте «Чумной» Александра I, где разрабатывалась противочумная вакцина). Эти примеры показывают, что фотография в Кронштадте вышла за рамки салонов и стала ценным инструментом в науке, медицине и военном деле.

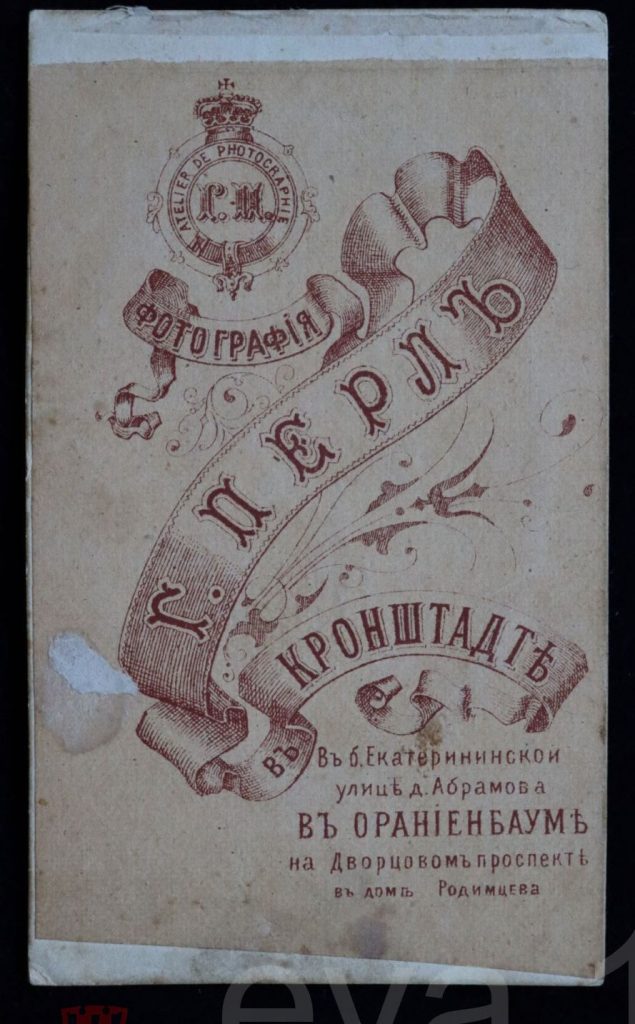

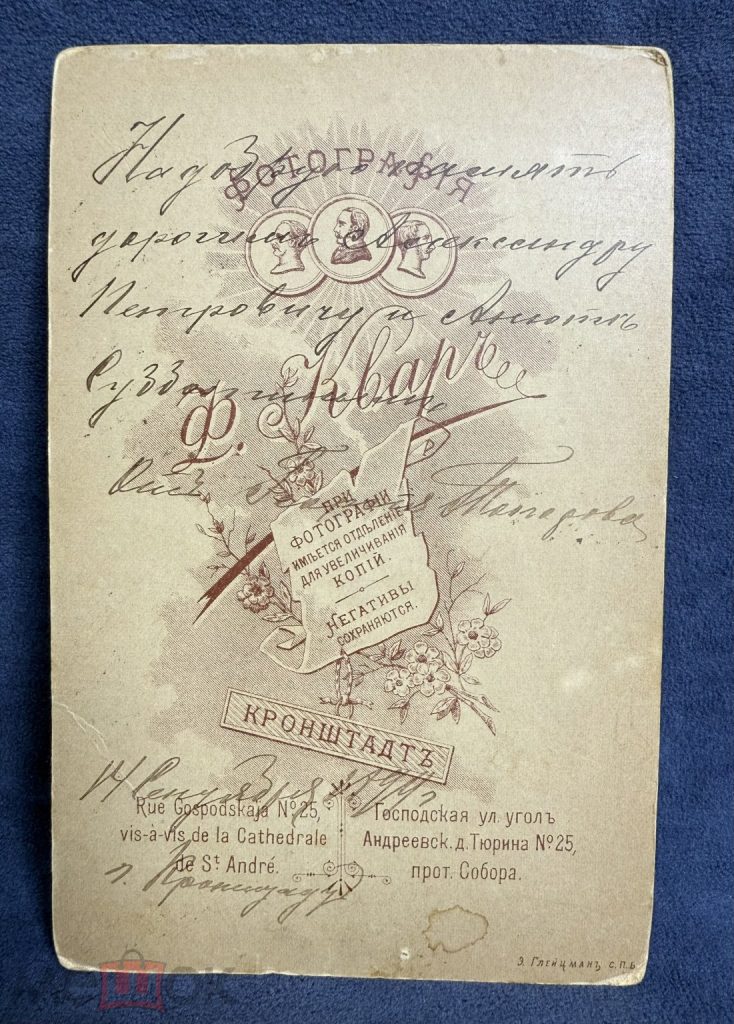

В конце XIX века в Кронштадте работало уже несколько фотостудий, каждая со своим стилем и специализацией. Помимо упомянутых Бибера, Перля и др., известность получили такие фотографы, как Станислав Осипович Дембинский, Н. Терёшин, Г. И. Буров и семья Квар. Так, фотоателье Г. И. Бурова под названием «Русская фотография» располагалось на Павловской улице, д. 21 и успешно действовало вплоть до 1910-х годов. Его услугами пользовались многие моряки и горожане перед самой Первой мировой войной. Семейство Квар (Ефрем и Розалия Квар) владело фотомастерской в Кронштадте в конце XIX века, а Амалия Данковская ненадолго открывала ателье в 1882 году. Некоторые из этих предпринимателей работали в Кронштадте недолго, другие же оставили заметный след. Всего краеведам удалось выявить сведения о 24 дореволюционных фотографах и 6 фотографических заведениях города. Их наследие неравноценно – о некоторых мастерах сохранились лишь скупые строчки в адресных справочниках, тогда как другие заслужили отдельные исследования и даже книги. Однако по крупицам собранные факты позволяют восстановить общий образ кронштадтского фотоискусства накануне ХХ века.

Павел Шауман – летописец Кронштадта

Среди фотографов конца XIX века особое место занимает Павел Петрович Шауман (1843–1911) – выдающийся мастер и знаковая фигура для Кронштадта. Карьера Шаумана началась в Санкт-Петербурге: ещё в 1860-х он работал фотографом на Невском проспекте, 10, где, по свидетельствам, познакомился с молодым священником Иоанном Сергиевым – будущим знаменитым праведником отцом Иоанном Кронштадтским. Именно эта дружба могла повлиять на решение Шаумана перебраться в Кронштадт. В 1882 году Павел Шауман открыл собственное фотоателье на главной улице города. Одновременно он увлёкся общественной деятельностью: участвовал в создании в Кронштадте Дома трудолюбия – благотворительного учреждения для нуждающихся, основанного при поддержке отца Иоанна.

Получив признание как талантливый фотограф, Шауман стал своего рода летописцем кронштадтской жизни. Он регулярно снимал важнейшие события города и быстро завоевал репутацию «любимого фотографа» самого Иоанна Кронштадтского. Сохранились его снимки интерьеров Дома трудолюбия, мастерских, столовой, сделанные в присутствии членов императорской семьи. На всех изданиях книг отца Иоанна начиная с 1880-х печатался портрет автора работы Шаумана – новшество для церковной литературы того времени. Эти портреты продавались не только в фотоателье, но даже в Андреевском соборе, вызывая у верующих вопрос: «в чью пользу идут средства от продажи этих карточек?». Ответом, видимо, стало то, что вырученные деньги направлялись на благотворительность, ведь Шауман сам активно участвовал в делах прихода.

Фотографии Павла Шаумана запечатлели самого Иоанна Кронштадтского и его окружение для истории. Шауман сопровождал батюшку в поездках по России, в том числе на родину священника в Суру (Архангельская губерния). По итогам одной из таких поездок он подготовил великолепный фотоальбом из 26 видов и портретов отца Иоанна. Альбом был издан в Санкт-Петербурге в художественно-фототипическом заведении А. И. Вильборга и стал ценным историческим документом. За этот труд Императорская фамилия наградила Шаумана золотым перстнем с рубином и бриллиантом и золотой булавкой с вензелем. Столичная пресса также отмечала мастерство Шаумана: газета «Новости», описывая фотовыставку в Петербурге, особо похвалила его удачные изохроматические снимки с картин И. К. Айвазовского.

Кроме фотолетописи церковной и светской жизни, Шауман вошёл в историю как первопроходец кронштадтской открытки. Первые почтовые карточки с видами Кронштадта были напечатаны именно по негативам П. П. Шаумана. Около 1897 года кронштадтский предприниматель Константин Антонович Ламберг заказал в Стокгольме партии открыток фирме Гранберг – на этих видах «Gruss aus Kronshtadt» (поздравительных карточках с надписью «Привет из Кронштадта») были использованы фотографии Шаумана. Интересно, что шведский художник, копируя снимки, никогда не бывал в Кронштадте и не согласовал рисунки с заказчиком, из-за чего допустил курьёз: соединил на одной открытке два реальных вида Господской улицы, но с одной стороны, получив фантастическую панораму. Тем не менее эти первые открытки сразу полюбились публике. Вслед за Ламбергом серии открыток с фотографий Шаумана выпускали издатели Ришар, книготорговец В. С. Гадалин, а позже и петербургское издательство «К.П.Л.» (Леонтьев). Некоторые из этих карточек даже выходили без выходных данных, но с указанием автора фотографии – фамилии Шаумана, что было тогда редкостью.

За свою фотографическую деятельность Павел Шауман получил множество наград, последняя из которых датируется 1895 годом. После 1898 года он постепенно отошёл от дел фотостудии, полностью посвятив себя должности председателя Андреевского попечительского общества – благотворительной организации прихода. Тем не менее он до конца жизни оставался предан фотографическому делу, продолжая морально и материально поддерживать русских фотографов. Не без его участия на Первом съезде русских фотографов в 1896 году был учреждён специальный фонд помощи фотографам на случай утраты трудоспособности – примечательно, что первым крупным жертвователем в этот фонд стал именно отец Иоанн Кронштадтский. После смерти праведного Иоанна в 1908 году Шауман, тяжело переживая утрату друга, вскоре серьезно заболел и скончался в 1911 году, прожив всего на два года дольше своего именитого наставника.

Наследие П. П. Шаумана для Кронштадта огромно. Его работы – это десятки и сотни фотографий, хранящие облик города и его жителей конца XIX века. Многие из этих снимков до сих пор переиздаются, экспонируются в музеях и хранятся в частных коллекциях. Шауман по праву считается одним из главных фотолетописцев Кронштадта, а его имя занесено в историю русского фотоискусства.

Визит-портрет праведного отца Иоанна Кронштадтского, выполненный в фотоателье Павла Шаумана в 1880-х годах. Такие портреты святого Иоанна были чрезвычайно популярны и продавались как в фотосалонах, так и при Андреевском соборе.

Иван Яковлев – фотограф флота и революции

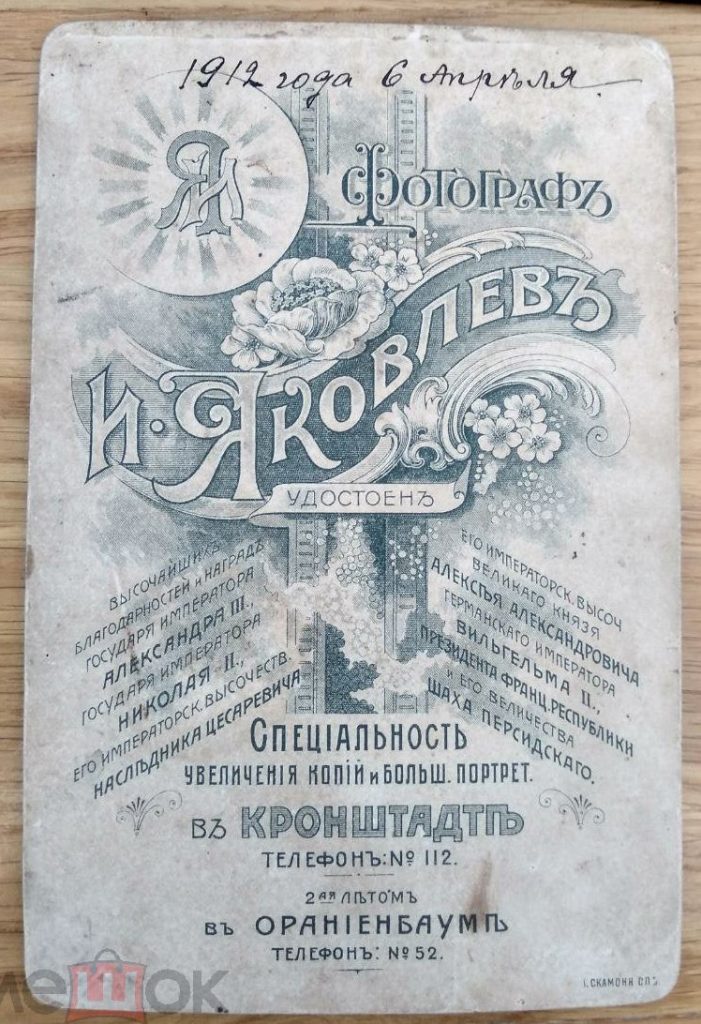

Другим знаковым мастером кронштадтской фотографии был Иван Яковлевич Яковлев (1855–1931). Он открыл своё фотоателье в городе примерно в то же время, что и Шауман – в 1882 году. Первоначально Яковлев специализировался на портретной съемке, однако быстро уловил новый тренд – интерес публики к теме флота. Уже в 1880-х его заведение предлагало «большой выбор фотокарточек военных кораблей» Балтийского флота. Кроме того, Иван Яковлев всегда оказывался в эпицентре городских событий: едва ли не каждый визит в Кронштадт царственных и высокопоставленных особ был им задокументирован. Об этом можно судить даже по оборотной стороне его фирменных фотокарточек (паспарту) – там перечислены главнейшие визиты и события, свидетелем которых стал фотограф. За ряд выдающихся работ Яковлев удостоился высоких наград. В частности, за удачные снимки короля Сиама, посещавшего Россию, фотограф получил в дар роскошные золотые часы с вензелем орла, инкрустированные бриллиантами. Спрос на услуги И. Я. Яковлева был столь велик, что он оформлял паспарту разных видов с перечислением медалей и отличий своего ателье – своего рода реклама успеха.

Работы Яковлева распространялись не только как индивидуальные фотографии, но и через тогдашние медиа – открытки. Многие виды Кронштадта и портреты кораблей, снятые им, были изданы в виде почтовых открыток массовым тиражом. Например, именно Яковлев является автором знаменитого снимка первого русского ледокола «Ермак». Фотограф запечатлел могучий ледокол на Кронштадтском рейде 4 марта 1899 года ровно в 10:30 – в момент испытаний во льдах. Открытка с изображением «Ермака» появилась чуть позже, а уже на следующий день после съёмки в кронштадтских магазинах продавались фотокарточки этого судна. Так жители города получили почти моментальный фоторепортаж о важнейшем техническом достижении своего времени. Кроме того, на рубеже веков И. Я. Яковлев создал целую серию открыток с фотографиями боевых кораблей. Известна, к примеру, серия открытых писем, изданная в Кронштадте неким издательством «Св. Евгения» под номерами 743–756 – все двенадцать открыток этой серии содержали изображения кораблей флота, снятые Яковлевым. Другие издатели также выпускали открытки по его фотографиям; на некоторых из них даже можно увидеть фирменный конгрев (рельефный оттиск) фотоателье Яковлева, что говорило об авторитете мастера. Один из таких примеров – вид военного судна на открытке около 1901 года без выходных данных, где в углу ясно отпечатан рельеф «И. Яковлев».

Помимо флота, Яковлев снимал и бурные исторические перемены, свидетелем которых стал Кронштадт в начале XX века. Так, в коллекциях сохранились уникальные фотографии, выполненные его ателье на почтовых бланках во время революционных событий 1917 года. В марте 1917-го, после Февральской революции, Кронштадт стал местом волнений и траурных церемоний по погибшим. Иван Яковлевич лично присутствовал при этих драматических событиях с аппаратом в руках. Известны его снимки похоронной процессии первых жертв революции на Якорной площади у новопостроенного Морского собора. На одной фотографии запечатлены священники, моряки и громадная толпа с хоругвями, провожающие погибших по главной площади. На другой – общее собрание горожан у братской могилы после митинга, на фоне величественного собора. Эти документальные кадры из лета 1917 года, снятые в грохоте революции, подчёркивают: для настоящего фотолетописца важно личное присутствие в момент истории.

После установления советской власти в Кронштадте изменилась и сфера фотодела. Частные ателье, прославившиеся в царское время, вскоре столкнулись с новыми реалиями. Прежние роскошные фирменные паспарту с императорскими гербами и медалями из обращения исчезли – революционная эпоха этого не терпела. Теперь фотоснимки чаще делались на простых стандартных бланках без указания имени мастера. Тем не менее, небольшое тиснёное клеймо «И. Яковлев» всё ещё встречалось на карточках вплоть до 1928 года – фактически до последних лет жизни самого фотографа. Имя Яковлева было столь известно, что даже новые владельцы его ателье в 1920-х рекламировали себя с припиской «бывшее Яковлева», стремясь привлечь клиентов славой предшественника. Это говорит о том, что школа и традиции, заложенные старым мастером, ещё жили некоторое время. Иван Яковлевич скончался в 1931 году, оставив после себя богатейший фотоархив. Его наследие – это тысячи негативов и отпечатков, рассеянных ныне по музеям, архивам и частным собраниям. Без этих трудов трудно представить визуальную историю Кронштадта рубежа веков.

Завершение эпохи: 1920-е годы и судьба наследия

Начало 1920-х годов стало для Кронштадта переломным временем, когда старая фотографическая традиция постепенно угасала или переходила в новое качество. Гражданская война и последовавшие события – включая трагически известное Кронштадтское восстание 1921 года – привели к оттоку части населения, изменений в управлении и идеологии. Частные фотосалоны, процветавшие в дореволюционные годы, в условиях советской власти либо закрылись, либо были национализированы, либо перешли на иные, более скромные формы работы. Тем не менее фотография не исчезла из жизни города. В эпоху НЭПа (1920-е годы) еще некоторое время могли существовать небольшие частные артели и фотографы-энтузиасты. Фотолетописцами Кронштадта в эти годы стали уже новые люди – фотокорреспонденты газет, военные фотографы флота, любители, объединённые в фотокружки. Они продолжали снимать город-крепость: военные парады на Якорной площади, будни гарнизона, порт и восстанавливающиеся предприятия. Однако дореволюционная школа – с её именными ателье и художественными портретами – в целом осталась в прошлом к концу 1920-х.

К счастью, богатое фотографическое наследие Кронштадта не исчезло бесследно. Значительная часть старых снимков сохранилась в виде открыток и альбомов. Как отмечают специалисты, открытки с видами различных городов (в том числе Кронштадта) дошли до наших дней в гораздо большем количестве, чем оригинальные фотографии. Ведь открытка – тиражируемая продукция, тогда как стеклянные негативы и отпечатки часто утеряны или повреждены временем. В случае Кронштадта первые серии открыток П. Шаумана, И. Яковлева и других издателей конца XIX – начала XX века сейчас являются ценнейшими историческими источниками. Коллекции дореволюционных кронштадтских открыток хранятся в музеях и у частных коллекционеров, их регулярно переиздают в краеведческих альбомах. Например, Музей истории Кронштадта и Кронштадтский морской музей обладают собраниями старинных фотоснимков города – на выставках там можно увидеть портреты отца Иоанна, виды Собора, верфи, форты, снятые Шауманом, Яковлевым и другими мастерами. Правда, порой имена этих фотографов оказывались забыты: краевед С. В. Зайцев вспоминает, как на копии снимков Шаумана и Яковлева, выставленных в музеях, экскурсоводы затруднялись назвать авторов. Лишь благодаря стараниям историков и любителей фотографии сегодня эти имена возвращены из небытия.

Ценные фотоальбомы кронштадтской тематики сохранились в архивах. Упомянутый альбом Г. М. Перля с видами кораблей Балтийского флота 1880 года, вероятно, хранится в фондах Военно-морского музея или архивах ВМФ, и отдельные его отпечатки всплывают на антикварных аукционах. Альбом П. П. Шаумана с путешествия батюшки Иоанна Кронштадтского – раритет, экземпляры которого находятся в библиотеках и церковных собраниях. Многие негативы И. Я. Яковлева с видами города и кораблей, судя по меткам на открытках, могли попасть в Российский государственный архив Военно-морского флота (РГА ВМФ). Часть фотонаследия Кронштадта хранится и в Центральном госархиве кинофотофонодокументов (ЦГАКФФД), куда, например, поступили коллекции известного петербургского ателье Карла Буллы, съемочная группа которого часто работала на официальных мероприятиях в Кронштадте. На базе этих архивных материалов уже в наше время создаются выставки. Так, в 2014 году в Санкт-Петербурге музей РОСФОТО представил экспозицию «Кронштадт – город, крепость, порт», где зрители увидели редкие фотошедевры: от дореволюционных видов фортов и иностранных эскадр на рейде до кадров 1920-х годов, оживших благодаря усилиям реставраторов.

Оглядываясь на путь, пройденный кронштадтской фотографией с середины XIX до начала 1930-х годов, понимаешь, насколько богата эта страница истории города. Фотомастера Кронштадта оставили потомкам бесценные «картонные прямоугольники» – образы предков, кораблей, улиц и площадей, которые уже невозможно увидеть воочию. Их работы стали не только художественными произведениями, но и документами эпохи, позволяющими нам прикоснуться к прошлому. И хотя блистательный век старых фотоателье завершился к 1930-м годам, созданная ими традиция продолжила жить. Уже в советское время в Кронштадте вновь появятся талантливые фотографы, а в наши дни в городе активно действуют фотоклубы и проводятся выставки – всё это во многом благодаря тому вдохновению, которое оставили пионеры кронштадтской фотографии. Их имена – Август Бибер, Павел Шауман, Иван Яковлев и многие другие – теперь навсегда вписаны в летопись Кронштадта и фотоискусства России.

Использованные источники

-

С. В. Зайцев. Фотография в Коронном городе. – Кронштадтский вестник, 2019 kronvestnik.ru. Статья краеведа С. В. Зайцева, охватывающая историю фотографии в Кронштадте с 1860-х по 1928 год, с перечислением фотографов и фотоателье города.

-

РОСФОТО. Виртуальная выставка «Кронштадт – город, крепость, порт». – 2014 rosphoto.org. Материалы выставочного проекта РОСФОТО о истории Кронштадта, включая информацию о дореволюционных фотографиях и открытках.

-

Exponat Online. Фотография Гвоздарева Ф. А., 1916 г. – exponat-online.ru. Описание музейного экспоната – фотопортрета 1916 г., на обороте которого указан штамп кронштадтского фотоателье «Русская фотография Г. И. Бурова».