Железнодорожное сообщение в Кронштадте в XIX-XX в.

Введение

Кронштадт широко известен как колыбель российского военно-морского флота и город-крепость стратегического значения. Менее известен факт, что на острове Котлин (где расположен Кронштадт) более ста лет действовала собственная железная дорога. Эта крепостная железная дорога изначально создавалась для военных нужд – связи между фортами, складами и портовыми сооружениями Кронштадтской крепости. Железнодорожная сеть начала формироваться в середине XIX века и просуществовала до конца XX века, претерпев существенные изменения в ходе своей истории.

Возникновение и развитие железнодорожной сети в Кронштадте (XIX – начало XX вв.)

Первые рельсовые пути появились в Кронштадте ещё в 1840-х годах, во время усиленного строительства крепости. Эти ранние участки не образовывали единой сети: они прокладывались разными ведомствами (Военным и Морским министерствами) для локальных нужд крепости и порта без общего плана развития. В результате ширина колеи на разных отрезках отличалась и варьировалась от 600 мм до 1250 мм. Изначально это были узкоколейные пути, по которым небольшие платформы с грузами перемещали вручную или конной тягой. Такая ручная и конная железная дорога применялась, например, на форте Кроншлот: там ещё при строительстве Николаевской батареи была устроена небольшая железная дорога на свайном деревянном помосте для перевозки тяжестей – один из первых случаев использования рельсового пути для транспортировки грузов в крепости.

Во второй половине XIX века рельсовая сеть постепенно расширялась, чтобы облегчить сообщение между ключевыми объектами крепости. В 1856 году был разработан проект конно-железной дороги длиной ~14 верст для связи береговых батарей на западной косе острова. В 1860-х годах в Кронштадте начали функционировать первые постоянные железнодорожные линии. К 1890-м годам сеть уже протянулась от центральной части города до западной оконечности острова Котлин. В этот период происходил переход от конной тяги к механической: первый паровоз появился на кронштадтской железной дороге в начале 1890-х годов. Одновременно для повышения пропускной способности некоторые участки были переложены на более широкую колею (близкую к стандартной), хотя единый стандарт так и не был введён до революции.

К концу XIX века сложились две связанных между собой железнодорожных системы: так называемая портовая узкоколейка и собственно крепостная железная дорога. Портовая железная дорога, находившаяся в ведомстве Морского министерства, охватывала территорию Кронштадтского порта, Адмиралтейства и арсеналов внутри города. С 1891 года эта портовая узкоколейная линия официально эксплуатировалась на расстоянии около 26 вёрст (≈27,7 км). Она обслуживала причалы, склады продовольствия и снаряжения, Кронштадтский пароходный (корабельный) завод и другие хозяйственные объекты на востоке острова. Параллельно существовала крепостная железная дорога Военного ведомства, связывавшая город с фортификационными позициями по периметру острова. Её протяжённость составляла 16,5 верст (≈17,6 км), линия проходила от городского центра в западном направлении, достигая наиболее удалённых укреплений. Уже в конце XIX века путь был доведён до западной косы, где впоследствии построили мощный форт «Риф».

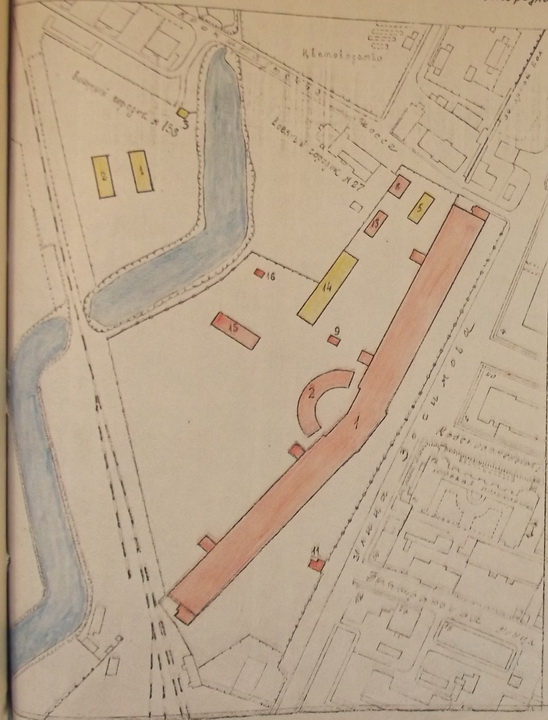

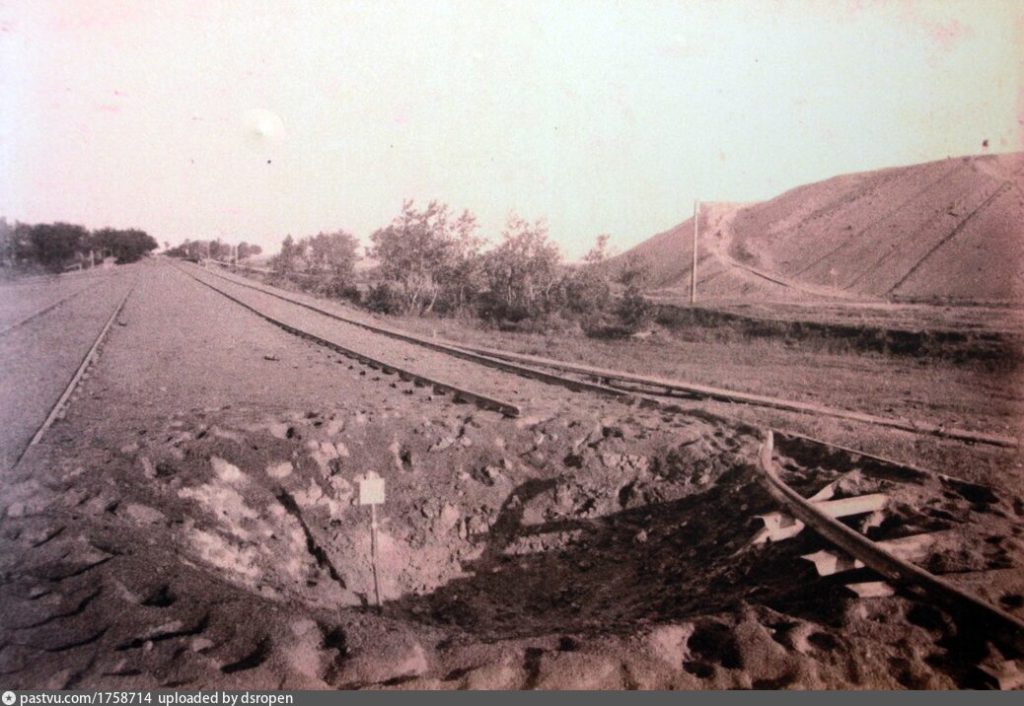

Маршрут крепостной железной дороги пролегал через ряд ключевых узлов. Отправным пунктом была станция в городской черте — так называемая станция «Город» (располагалась возле нынешней улицы Зосимова, у Северных казарм). Далее линия следовала на запад, огибая укрепления. В районе старого форта Щанц (наземного укрепления) путь проходил через арочный портал в крепостном валу: сохранилась массивная каменная арка, через которую пролегали рельсы (северная арка использовалась под шоссе, южная – под железную дорогу). Пересечя систему каналов и рвов по специально насыпным дамбам, железная дорога выходила к фортификационным позициям западной косы. Конечной точкой стал форт «Риф», важнейшее укрепление на западном краю Кронштадта. У форта «Риф» была обустроена конечная станция с грузовой площадкой (бетонная платформа которой сохранилась до сих пор). Кроме основного магистрального хода «Город – Риф», от железной дороги имелись ответвления к отдельным батареям и складам. Так, известно об ответвлении в районе Южной Кронштадтской дороги (южнее центрального пути) — до наших дней там заметна просека через лесной массив, где еще недавно прослеживалась историческая насыпь пути. На некоторых участках внутри крупных складских комплексов и у батарей могла использоваться более узкая колея с вагонетками, которая сходилась с основной линией через перевалочные площадки.

К 1906 году инфраструктура крепостной ж.д. была достаточно развитой: в городе действовали пассажирская станция (станция «Город») и ремонтные мастерские. Здание вокзала станции «Город» (построено в 1893 г.) и кирпичное здание железнодорожного депо (построено в 1901 г.) находились во дворе домов №7а по ул. Зосимова. Эти здания сохранились до наших дней: одно время они были заняты кадетским корпусом и другими учреждениями, а ныне признаны памятниками архитектуры регионального значения.

Всего на крепостной линии в дореволюционный период было четыре станции, а на портовой – несколько грузовых платформ, итого по острову насчитывалось 11 станционных пунктов (по состоянию на 1917 г.). Основными остановками, помимо станции «Город» и конечного пункта у форта «Риф», были вероятно пункты у важных батарей (например, в районе Александровского и Николаевского шанцев) и у крупных складов. Регулярное сообщение предусматривало несколько рейсов в сутки: согласно воспоминаниям старожилов, перед Первой мировой войной по дорогам выполнялось четыре рейса в одну сторону ежедневно. Причём железной дорогой могли пользоваться не только военные, но и гражданские лица (в ограниченных пределах): например, жители Кронштадта за плату в 10–20 копеек могли проехать от центра города до ближайшего форта (упоминается маршрут от городской комендатуры на ул. Восстания до форта «Шанц»). Дальше, до закрытой военной зоны форта «Риф», проезд, очевидно, был разрешён только по служебным надобностям. Тем не менее, сама возможность пассажирского проезда на участке крепостной дороги свидетельствует о её определённой роли в повседневной жизни гарнизонного города.

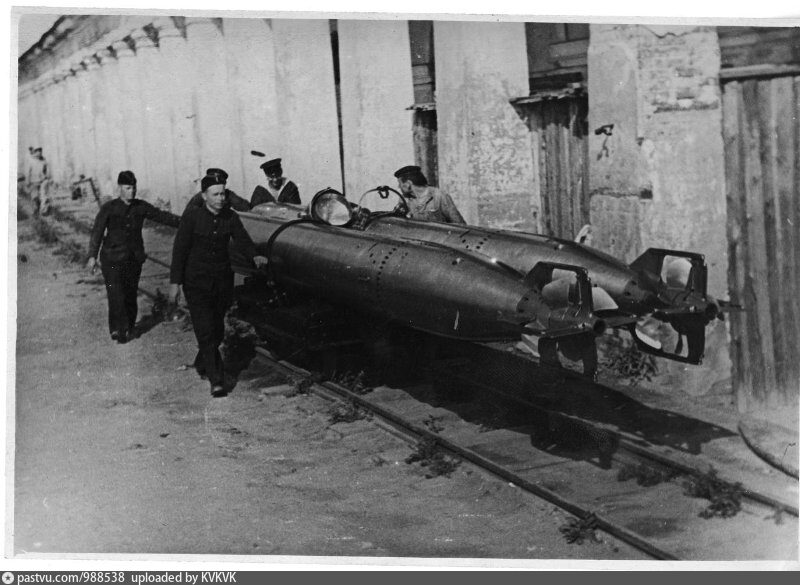

Назначение дороги и характер эксплуатации

Основным предназначением кронштадтской железной дороги было обеспечение нужд крепости и порта. В первую очередь, она служила для перевозки военных грузов: доставки артиллерийских боеприпасов на прибрежные батареи и форты, подвоза орудий и оборудования, снабжения гарнизона провиантом, топливом и строительными материалами. Фактически железная дорога связала воедино главный крепостной арсенал, пороховые погреба, продовольственные склады и линии обороны, позволяя быстро перебрасывать тяжёлые грузы по острову. Например, при строительстве нового фортификационного комплекса форта «Риф» (1898–1912 гг.) именно железная дорога обеспечивала доставку материалов на дальний конец острова. К началу XX века дорога также использовалась для нужд порта и судоремонтного завода: по портовой узкоколейке перевозили корабельные припасы, уголь, детали и механизмы между пристанями, складами и мастерскими Морского завода. Таким образом, железнодорожная сеть одновременно выполняла грузовые, инженерно-хозяйственные и военные функции.

Важной особенностью эксплуатации было ведомственное разделение ответственности. Портовая железная дорога находилась в ведении Морского министерства (обслуживалась командами матросов флота и штатными машинистами Морского завода), тогда как крепостная линия относилась к Военному ведомству. При этом до 1914 года в Кронштадте отсутствовали специальные железнодорожные войска или отдел эксплуатации, и обслуживание путей осуществлялось силами сапёрных и артиллерийских рот гарнизона, для которых это было лишь дополнительной обязанностью. В отчёте комиссии под председательством генерала А.К. Водара (расследовавшей восстания в Кронштадте 1905–1906 гг.) отмечалось, что крепостная железная дорога длиной 46 верст (в сумме по острову и дамбам до береговых фортов) эксплуатируется круглогодично без выделенного штата ж.д. специалистов; всё обслуживание ведётся обычной крепостной сапёрной ротой, вынужденной совмещать эту работу со строевой службой. Такой режим приводил к чрезмерным нагрузкам на солдат, что вызывало недовольство и становилось одной из причин напряжённости в гарнизоне. Недостаток персонала и перегрузка работой на ж.д. транспорте упоминаются как фактор, способствовавший волнениям в Кронштадте в период революционных событий 1905 года. Лишь с началом Первой мировой войны ситуация стала меняться: в августе 1914 г. был сформирован отдельный Кронштадтский железнодорожный батальон (в составе двух рот) для обслуживания путей на о. Котлин и на прилегающих береговых укреплениях (фортах Красная Горка и Ино на побережье Финского залива). Этот батальон ж.д. войск просуществовал по крайней мере до 1925 г., когда крепость Кронштадт была передана в ведение РККФ (Военно-морского флота СССР).

Помимо боеприпасов и снаряжения, по кронштадтской ж.д. дороге перевозились разнообразные хозяйственные грузы: продовольствие для гарнизона, питьевая вода (особенно ценная на острове), уголь и дрова, стройматериалы для фортификационных работ. Известно, что во время Первой мировой войны и Гражданской войны дорога использовалась для оперативного перемещения войск и вооружений внутри крепости. После 1917 года важность перевозок временно снизилась из-за сокращения военной активности, однако в 1921 году, в ходе Кронштадтского восстания, железная дорога могла играть роль в снабжении сторон (прямых упоминаний в источниках об этом нет, но как часть инфраструктуры крепости она несомненно учитывалась в планах командования).

Примечательно, что железнодорожная сеть имела также ограниченное пассажирское значение. Хотя она не была общедоступной общественной транспортной линией, проезд для гражданских лиц всё же практиковался на определённых участках. В мирное время начала XX века некоторые кронштадтцы пользовались поездом, чтобы быстрее добраться, например, до отдалённых районов острова – на форт «Шанц» или к месту отдыха у Финского залива около западной косы. Конечно, пассажирские вагоны были в основном приспособлены для перевозки военнослужащих, рабочих, материалов, но существование тарифов (10–20 копеек) за проезд указывает на полумассовое использование дороги местным населением. Таким образом, к началу XX века крепостная железная дорога стала неотъемлемой частью городского хозяйства Кронштадта, выполняя многоцелевую роль – от военной логистики до обслуживания повседневных нужд крепостного города.

Станции, депо и подвижной состав

Станционный хозяйство. Как было указано, в системе кронштадтской ж.д. к 1917 году насчитывалось 11 станционных пунктов. Главная пассажирская станция «Город» располагалась в восточной части сети, в городской черте (нынче ул. Зосимова д. 7А, это здание видно, если вы зайдете за детскую поликлинику). Сохранившееся здание вокзала (одной этажности, кирпичное, с декоративными элементами) датируется 1893 годом. Рядом находились служебные постройки и стрелочные переводы, соединявшие городскую станцию как с портовыми линиями, так и с магистралью на форты. В западной оконечности магистрали находилась станция у форта «Риф», оборудованная для грузовых операций. Там имелась платформа для погрузки/выгрузки (бетонный фундамент её сохранился) и, вероятно, тупиковый упор. Промежуточные станции/разъезды могли располагаться: у форта «Шанц» (близ въездной арки форта, где железная дорога пересекала ров), в районе крупных артиллерийских позиций (например, батареи «Серая Лошадь» или складов Шуруповские склады на юге острова), а также на подходах к порту. Доподлинно известно существование станции с названием «Мортирные батареи» – в районе одноимённых батарей на юге Кронштадта в 1910-х годах (именно там в 2010-х проведена попытка реконструкции небольшого участка пути). Портовая ветвь, примыкавшая к коммерческому порту и адмиралтейству, имела свои погрузочные площадки и, возможно, собственное обозначение станции в районе Кронштадтского Морского завода. В целом, станций для широкого пассажирского обслуживания (с залами ожидания и кассами) дорога не имела – за исключением станции «Город», остальные остановочные пункты были утилитарными перевалочными базами.

Локомотивное депо и мастерские. Для обслуживания подвижного состава в 1901 году было построено основное ремонтное депо (локомотивная ремиза) на ул. Зосимова, 7а (литер В). Это удлинённое одноэтажное кирпичное здание (на фасаде выбит год «1901»), предназначенное для ремонта вагонов и паровозов, сохранилось до наших дней (ныне заброшено, входит в перечень памятников). Рядом располагались путевые мастерские и склад запчастей. В советское время, когда парк локомотивов пополнился новой техникой, возникла потребность в дополнительном депо. В 1930-х годах на углу Кронштадтского шоссе и Цитадельской дороги соорудили новое небольшое локомотивное депо (сейчас в нем располагается кафе Форт Брю). Это кирпичное здание с большими проёмами (в южном фасаде имелись две широкие арки для въезда локомотивов) эксплуатировалось как гараж для железнодорожной техники. В постсоветские годы оно было переоборудовано под гражданские нужды (кафе), но его прошлое назначение угадывается по архитектуре.

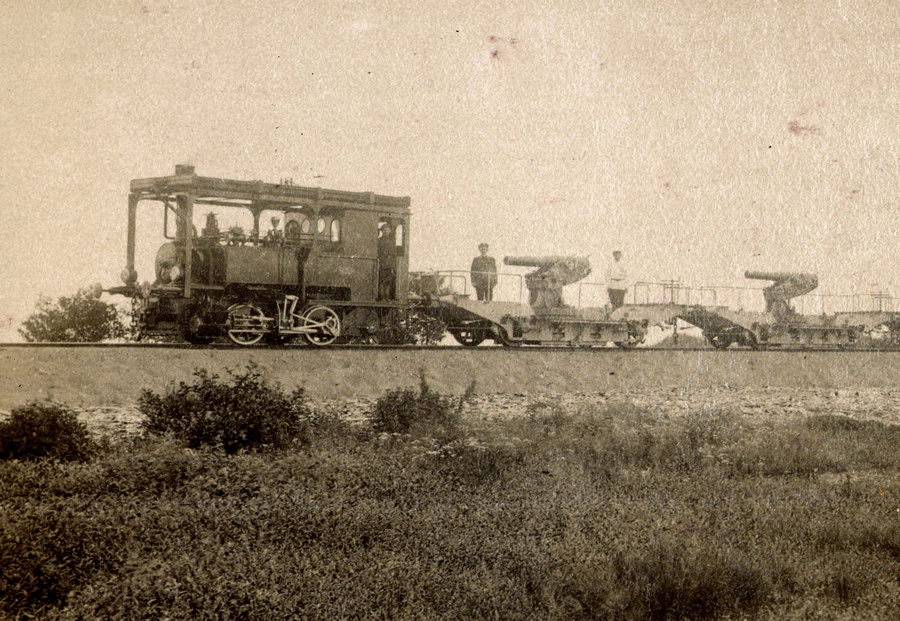

Подвижной состав и паровозы. В начале эксплуатации по островным путям курсировали платформы и тележки без локомотивов – их тянули лошади или перемещали вручную. С появлением в 1890-х годах паровозной тяги на линии работало четыре паровоза (по состоянию на начало XX века). Типы этих паровозов в источниках прямо не указаны. Возможно, первые из них были небольшими танк-паровозами (0-3-0 или 0-4-0 осевой формулы) зарубежного производства, специально закупленными для узкоколейных военных дорог. Известно, что в Российской империи конца XIX века для узкой колеи популярностью пользовались паровозы типа Decauville (600 мм) и другие компактные локомотивы для промышленных линий. Однако учитывая, что к 1890-м годам часть кронштадтской дороги была уже переведена на более широкую колею (например около 1000 мм или даже 1250 мм), первый кронштадтский паровоз мог быть рассчитан на колею порядка 3–4 футов. Возможно, использовались переоборудованные трофейные или списанные паровозы промышленного типа из метрополии.

В предвоенный период парк локомотивов, по-видимому, пополнялся. К 1917 году на дорогах острова числились как минимум 4 действующих паровоза. Вагоны включали открытые платформы, крытые вагоны для перевозки пороха и снарядов, а также специальные транспортеры для орудий. После Гражданской войны и передачи дороги флоту началась её частичная реконструкция: в 1920-е – 1930-е гг. предпринимались попытки стандартизировать колею. Советские инженеры рассматривали два варианта: унифицировать всю сеть до 750 мм (узкая колея) либо перестроить главный путь на 1524 мм (широкая колея). Предпосылкой для последнего было желание соединить Кронштадтскую дорогу с общегосударственной сетью (например, через дамбу или паромную переправу), чтобы прямым сообщением доставлять тяжёлые грузы из Ленинграда. В итоге реализовали компромисс: некоторые участки были перешиты на узкоколейный стандарт 750 мм, но отдельные линии в крепости проложили заново ширококолейными (1524 мм). Так, уже в 1930-е годы, по свидетельствам, существовала ширококолейная ветка на западную косу (к форту «Риф») для движения тяжеловесных составов. Именно по ней позднее пустили бронепоезд. Тем не менее, значительная часть сети по-прежнему оставалась узкоколейной вплоть до конца своего существования.

Для наглядности следует упомянуть уникальный исторический эпизод: благодаря кинодокументам и игровому кино мы имеем представление о работе кронштадтской железной дороги. В художественном фильме «Балтийцы» (1937), снятом на киностудии «Ленфильм», запечатлены кадры с железнодорожным составом на фоне Кронштадта. А в 1985 году, уже после фактического закрытия дороги, на о. Котлин проводились съёмки фильма «Порох», где специально для исторической реконструкции был показан узкоколейный мотовоз с вагонами.

Роль железной дороги в жизни города на рубеже XIX–XX веков

В конце XIX – начале XX века железная дорога стала важным элементом функционирования Кронштадтской крепости и, шире, городского хозяйства. Её влияние проявилось в нескольких аспектах:

Военно-стратегическое значение. Крепостная железная дорога существенно повысила мобильность гарнизона и эффективность обороны. Благодаря ей артиллерийские батареи на побережье были связаны со складами боеприпасов, что ускоряло снабжение в случае угрозы. Во время русско-японской войны (1904–1905) и напряжённости на Балтике дорога обеспечивала оперативное перемещение орудий и снарядов внутри крепости. Кроме того, наличие отлаженной транспортной сети внутри острова уменьшало зависимость Кронштадта от погодных условий (штормов, ледовой обстановки) при снабжении с материка: в зимнее время, когда навигация прекращалась, часть пути от материка могла быть организована по льду (известно, что в январе 1881 г. была проложена временная ледовая железная дорога от Ораниенбаума до Кронштадта) – дальше грузы шли по островной железной дороге. Таким образом, железнодорожная сеть стала «пульсом» крепости, связывая её части в единый организм.

Экономическое и хозяйственное значение. Железная дорога облегчила проведение крупных инфраструктурных проектов. Строительство новых фортов и модернизация морских сооружений в конце XIX – начале XX вв. (например, фортов «Обручев», «Тотлебен», модернизация доков) сопровождались огромными объёмами перевозок материалов, где без железной дороги затраты и сроки были бы значительно больше. В мирной жизни крепости дорога выполняла коммунально-хозяйственную роль: подвозила топливо к казармам и госпиталям, вывозила грунт и мусор, обслуживала городские склады. Кронштадт фактически обрел собственную «внутреннюю инфраструктуру» промышленного типа, редкую для городов того времени.

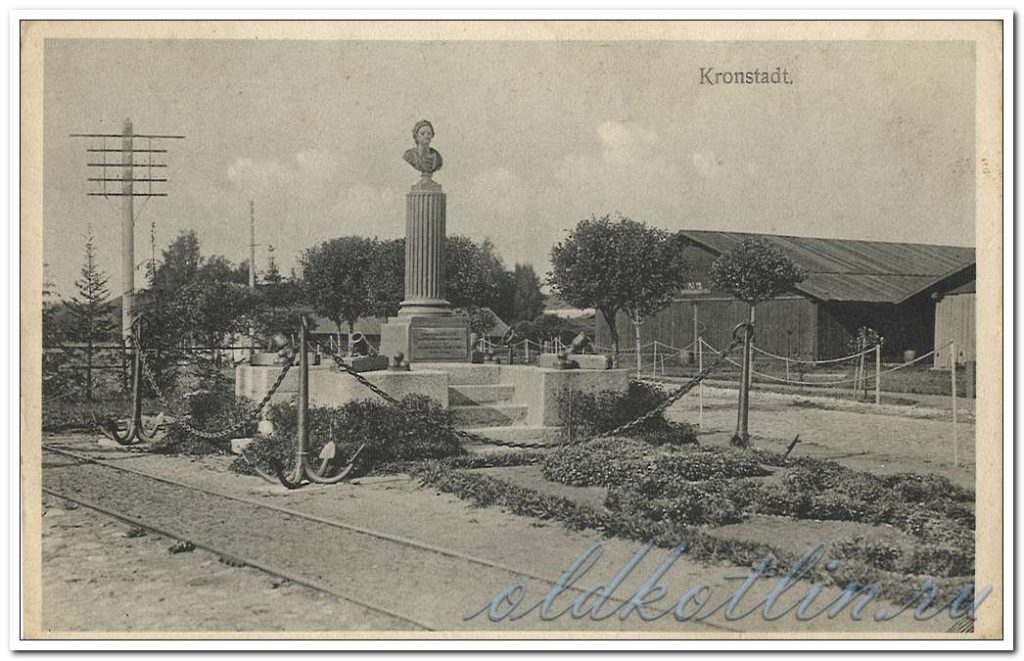

Социальное и повседневное значение. Хотя доступ на крепостную дорогу контролировался, её существование отразилось и на жизни гражданского населения Кронштадта. Во-первых, дорога дала дополнительные рабочие места (машинисты, кондуктора, ремонтники – хотя и военнослужащие, но среди них были и вольнонаёмные специалисты). Во-вторых, возможность быстрее добираться до окраин острова сделала некоторые места более доступными для отдыха и проживания. К примеру, летом жители могли использовать поезд до форта «Шанц» как средство попасть к пляжам западной косы (поскольку форт «Риф» долгое время был режимным объектом, эта промежуточная зона оставалась относительно открытой). Наконец, сама по себе железная дорога стала частью городского пейзажа: рельсы, проложенные по мостовым (как на улице Восстания), вызывали интерес у публики, упоминались в путеводителях как техническая достопримечательность. В прессе начала XX века отмечалось, что Кронштадт, ранее весь вымощенный булыжником, обрел «европейский облик» благодаря новшествам – асфальтированным улицам и даже своей «железке».

Политические события. Отдельно стоит упомянуть роль железной дороги в драматических событиях начала XX века. В ходе революции 1905 года и последующих волнений в Балтийском флоте железнодорожники Кронштадта (солдаты-сапёры и машинисты Морзавода) оказались вовлечены в протестное движение. Как было сказано, чрезмерные нагрузки и бытовые лишения на службе приводили к росту недовольства: имеются свидетельства, что во время Кронштадтского восстания 1906 г. некоторые военнослужащие крепостной ж.д. поддержали бунт или отказывались выполнять приказы, парализуя доставку вооружений. Таким образом, железная дорога, будучи «кровеносной системой» крепости, невольно стала фактором, влиявшим на ход социальных потрясений.

В целом, к началу Первой мировой войны кронштадтская железная дорога зарекомендовала себя как незаменимый элемент обороны и жизнедеятельности города-крепости. Её существование несколько смягчало типичную для острова изолированность, связывало военный гарнизон с гражданской инфраструктурой и ускоряло процессы, важные для городского развития.

Трансформация и использование в советское время

После Октябрьской революции 1917 года Кронштадтская крепость перешла под контроль Советской власти. В 1921 году здесь произошло известное антибольшевистское восстание моряков, после подавления которого Кронштадт утвердился в статусе ключевой военно-морской базы РСФСР/СССР. Железная дорога на острове сохранилась и продолжила функционировать, хотя в первые послереволюционные годы интенсивность движения снизилась из-за временного упадка крепости. Официально с 1925 года Кронштадт и все его сооружения были переданы Балтийскому флоту РККФ, то есть железная дорога оказалась в подчинении Военно-морского флота СССР. Это наложило отпечаток на её дальнейшее развитие.

В 1930-е годы, на фоне милитаризации и подготовки страны к возможной войне, кронштадтскую ж.д. решили модернизировать. Как упоминалось ранее, была предпринята попытка стандартизации колеи. Протяжённость путей на острове к тому времени достигала максимума – около 46 вёрст (почти 49 км) суммарно, включая все разветвления. Для оптимизации эксплуатации часть второстепенных узкоколеек шириной менее 750 мм упразднили или перешили на 750 мм, более удобных для советского подвижного состава. Параллельно начали обустройство ширококолейных (1524 мм) участков там, где планировалось стыковать дорогу с внешними коммуникациями. Есть сведения, что к концу 1930-х была построена ширококолейная ветка по дамбе на западную косу (вдоль существующей узкой), позволявшая при необходимости использовать стандартные вагоны, доставленные в Кронштадт буксирными баржами или по зимнему льду. Также мог обсуждаться проект постоянной паромной переправы ширококолейных платформ между Кронштадтом и материком (Ораниенбаумом), однако воплотить это до войны не успели.

С началом Великой Отечественной войны (1941) значение кронштадтской железной дороги вновь резко возросло. Кронштадт стал осаждённой крепостью, прикрывавшей Ленинград с моря, и железнодорожная линия на острове использовалась для снабжения береговых батарей, манёвра резервами и даже для противовоздушной обороны. Осенью 1941 года, в самые тяжёлые дни обороны Ленинграда, командование Краснознамённого Балтийского флота приняло решение построить в Кронштадте бронепоезд № 9 КБФ. Для этого из состава городской железной дороги были реквизированы 7 железнодорожных платформ, 4 товарных вагона и один паровоз (под управлением машиниста Петренко). На платформах установили три 76-мм артиллерийских орудия (снятых с затонувшего эсминца «Стерегущий»), смонтировали зенитные пулемёты и оборудование управления огнём. Кузова вагонов переоборудовали под жилые и служебные помещения для экипажа бронепоезда. Бронирование выполнили рабочие Кронштадтского морзавода в кратчайшие сроки. Этот импровизированный бронепоезд, получивший прозвище «Кронштадтец», дислоцировался на станционном пути в районе нынешнего 16-го квартала (между Кронверкским каналом и домом № 8). Оттуда он мог огнём прикрывать подступы с моря и отражать воздушные налёты. Бронепоезд действовал на ширококолейном участке (по всей видимости, использовавшем 1524 мм колею), поскольку для установки тяжёлых морских орудий требовался надёжный путь. Его появление подтверждает, что к 1941 году хотя бы часть кронштадтской магистрали была успешно перешита на широкую колею, пригодную для движения мощного бронепоезда. Остальные ответвления оставались узкоколейными и обслуживали снабжение: например, по узкой ветке продолжали доставлять питьевую воду и боезапас на форт «Риф» в течение всей войны.

Железнодорожные батальоны Балтийского флота поддерживали исправность этих путей даже под бомбёжками; известно, что минимум два отдельных ж.д. батальона КБФ в 1941–1944 гг. обслуживали укрепления Кронштадтской крепости, включая форт «Красная Горка» на южном берегу.

После победы в Великой Отечественной войне Кронштадтская крепость сохранила военное значение, но развитие вооружений (ракетное оружие, авиация) постепенно снижало роль прибрежной артиллерии. Тем не менее, вплоть до 1960-х годов железная дорога продолжала использоваться: она обслуживала склады длительного хранения боеприпасов, перевозила имущество при консервации и реорганизации частей. Новый импульс дорога получила в конце 1940-х – 1950-х, когда велось активное строительство городских объектов (жилых кварталов для офицеров, инфраструктуры связи) и восстановление хозяйства после войны. Однако уже к концу 1960-х железная дорога начала утрачивать своё значение. В 1950–60-е произошла массовая ликвидация береговых батарей: орудия были демонтированы, многие фортификационные объекты законсервированы. В 1960 году расформировали последнюю артиллерийскую часть на форту «Риф». Туда больше не требовалось регулярно возить боезапас, и ответвление на косу «Риф» было разобрано в 1968 году. На топографической карте 1985 года еще обозначен небольшой фрагмент узкоколейки в черте города, но не далее. К началу 1980-х оставались только короткие отрезки путей, используемые внутри военных складов и баз. Например, в районе старых шуруповских складов и у цитадельской дороги еще применялись локомотивы для внутрискладского перемещения вагонеток, но магистрального движения уже не существовало.

Окончательный отказ от эксплуатации произошёл на рубеже 1980–1990-х годов. В конце 1980-х Кронштадтская крепость окончательно разоружалась: береговые батареи закрыли, боезапасы и имущество вывезли, склады ликвидировали. Соответственно железнодорожные пути перестали использоваться и в большинстве были разобраны к 1990-м годам. Отдельные рельсы еще лежали вдоль обочин шоссе (например, у 16–19 кварталов) до начала строительного бума конца ХХ века. Последний известный фрагмент пути (кусок узкоколейки на Цитадельской дороге) был скрыт под слоем асфальта и “погребён” при ремонте дороги лишь в 2010 году. Таким образом, более вековая история кронштадтской крепостной железной дороги завершилась.

Демонтаж и сохранение памяти о дороге

Вопрос о демонтаже дороги решался постепенно. Формального публичного решения о закрытии, вероятно, не объявлялось, так как дорога числилась ведомственной (военной) инфраструктурой. После 1960-х её разборку проводили по частям: снятие рельсов на западной ветке (1968), упразднение городских участков в 1970–80-е (по мере строительства жилых домов), полная ликвидация к началу 1990-х. Последние рельсы были вывезены военными уже в постсоветский период, когда территория передавалась городским властям и коммерческим застройщикам. К концу XX века на поверхности острова почти не осталось видимых путей, и память о существовании железной дороги начала стираться. Помнят о ней главным образом старожилы и краеведы.

В 2005 году тема была вновь поднята в прессе: в газете «Кронштадтский вестник» ветеран В.К. Горев опубликовал письмо с предложением увековечить память о кронштадтской железной дороге. Он напоминал, что юным жителям города трудно даже представить, что когда-то на острове ходили поезда. Предлагалось восстановить хотя бы небольшой участок пути (25–50 м) в районе 16-го квартала, где базировался бронепоезд, и установить памятный знак. Эта инициатива привлекла внимание общественности, хотя тогда не была реализована.

В последующие годы энтузиасты и краеведы продолжали документировать сохранившиеся объекты, связанные с дорогой. Несколько исторических зданий удалось взять под охрану. В 2019 году два здания Кронштадтской крепостной ж.д. – бывший вокзал станции «Город» и ремонтное депо – были официально признаны объектами культурного наследия регионального значения. Они требуют реставрации, но хотя бы защищены от сноса. Также в музее истории Кронштадта и в музейном комплексе форта «Риф» собраны старые фотографии, чертежи и артефакты: куски рельсов с дореволюционной маркировкой, детали стрелок, крепёж. На самом форте «Риф» частично сохранилась насыпь бывшего железнодорожного полотна и бетонная платформа, что включено в экскурсионный показ.

Недавно появились и практические шаги к восстановлению фрагмента дороги. В 2017 года военные железнодорожники (в рамках проекта парка «Патриот») занимались реконструкцией короткого участка узкоколейки длиной около 100 м в районе бывших Мортирных батарей. Правда через пару лет, там все забросили, но с конца прошлого опять пошло какое-то шевеление, надесюь приведут все в порядок.

Заключение

Кронштадтская крепостная железная дорога представляет собой уникальный пример военной железнодорожной сети, развивавшейся в специфических условиях островного крепостного города. Возникнув в середине XIX века как средство механизации тяжёлых работ и военных перевозок, она к началу XX века превратилась в разветвлённую систему, охватывающую весь остров Котлин. На рубеже XIX–XX вв. эта железная дорога сыграла существенную роль в обеспечении боеготовности Кронштадтской крепости и функционировании её хозяйства, став важной частью повседневной жизни гарнизона. В советское время дорога подверглась модернизации, кратковременно обрела новое значение в годы Великой Отечественной войны (став ареной деятельности бронепоезда и участком стратегических перевозок), после чего, с изменением характера военных угроз, постепенно утратила актуальность.

Ликвидация кронштадтской ж.д. дороги в конце XX века завершила целую главу в истории городского транспорта. Тем не менее, сохранившиеся объекты и архивные сведения позволяют восстановить образ этой дороги и оценить её значение. Для Кронштадта железная дорога была не просто техническим сооружением – она воплотила соединение флотской и сухопутной составляющих обороны, стала символом эпохи индустриализации военного дела. Изучение её истории обогащает наше понимание развития крепостной инфраструктуры и её влияния на урбанистическую среду. Увековечение памяти о кронштадтской железной дороге – через музеи, восстановленные фрагменты путей, памятные знаки – представляется важным с точки зрения сохранения исторического наследия города и российской военной техники. Эта дорога – свидетель более чем вековой эволюции техники и общества, связавшей воедино эпохи империи, революции, советской индустриализации и холодной войны. Ее история заслуживает дальнейшего исследования и популяризации на основе архивных документов и материальных свидетельств.

Источники и литература

- Военные восстания в Балтике в 1905–06 гг. – Центрархив, Партийное изд-во, 1933. – С. 98–99 ru.wikipedia.org. (Отчёт комиссии генерала А.К. Водара о событиях в Кронштадте, содержит сведения об эксплуатации крепостной ж.д.)

- Горев В.К. О железной дороге // Кронштадтский вестник. – 2005. – № 49 (8 декабря)kotlin.ru. (Письмо ветерана с историческими справками о кронштадтской ж.д.)

- Коробов К. В Кронштадте больше ста лет существовала своя железная дорога // Канонер – Городские новости СПб. – 10.02.2023 kanoner.comkanoner.com. (Интервью и историческая справка по проекту «Ратная палата», упоминаются факты истории и сохранившиеся объекты).

- Саксин И. Бронепоезд № 9 КБФ – воспоминания // В кн.: Кронштадт. Война. Блокада. – СПб., 2005. – С. 40–41. (Описание создания бронепоезда в 1941 г. на путях Кронштадта.)

- Кронштадтская крепостная железная дорога – материал Википедииru.wikipedia.org (дата обращения: апрель 2025). (Содержит обобщённые сведения из различных источников о истории дороги, длине, колее и современных попытках восстановления.)

- Форум “Фортовед” – Железные дороги Кронштадта fortoved.rufortoved.ru. (Публикации краеведов: приведены выдержки из книги В. Б. Шелова «Исторический очерк крепости Кронштадт» (1904) о первых рельсовых путях в крепости; обсуждаются схемы путей в 1950-е гг.)

- LiveJournal – avp23649. Кронштадтская узкоколейка (пост от 18.09.2010) avp23649.livejournal.com. (Очерк жителя Кронштадта об истории узкоколейки, фотографии последнего обнаруженного фрагмента рельсов на Цитадельской дороге.)

- Runcity.org – Бегущий город Кронштадт 2018, КП770 runcity.orgruncity.org. (Историческая справка для квеста: краткий обзор истории кронштадтской ж.д., основные даты и факты закрытия.)

- Прибалтийский фортовый вестник. Материалы музея форта «Риф» (онлайн-ресурс fortreef.ru). (История форта «Риф» и упоминание остатков ж.д. инфраструктуры, экскурсионные сведения.)