История Кронштадтских пассажирских пароходных пристаней

В продолжение темы морского сообщения с Кронштадтам, я бы хотел поговорить еще о гражданских пароходных пристанях, которые я практически обошел стороной в предыдущей статье о пассажирских перевозках.

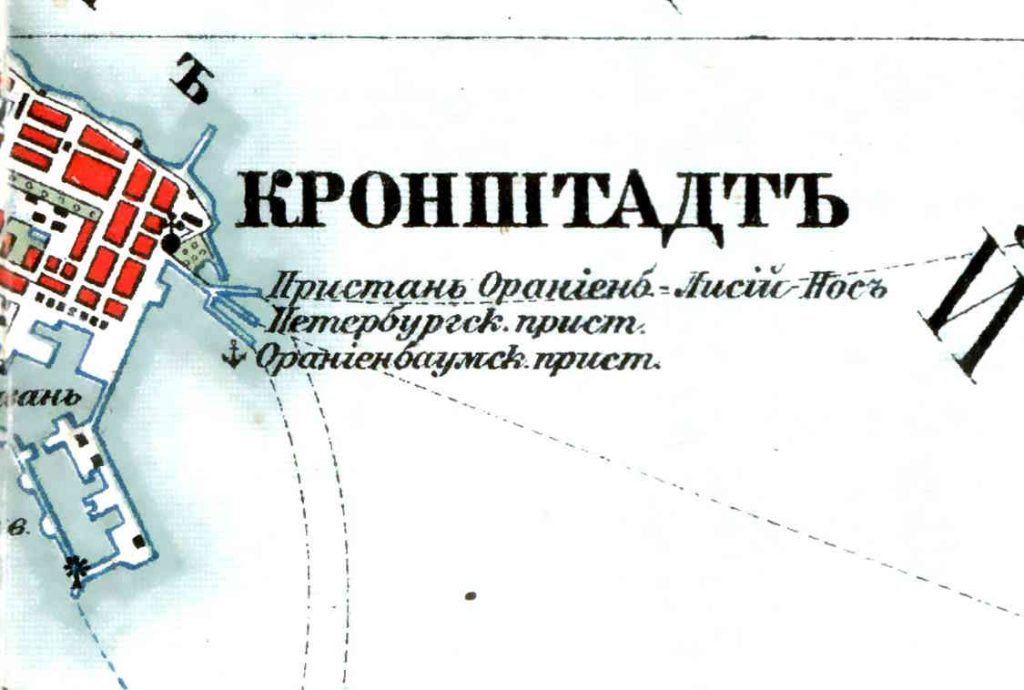

Если мы посмотрим на открытки конца 19 начала 20 века, то мы увидим удивительное сходство между Петербургской и Ораниенбаумской пристанью (а также Пароходной, подписанной так на одной из открыток). С учетом того, что любой житель города, живший здесь до начала 2000-х скажет, что пароход на Ломоносов идет с Зимней пристани, а на метеор на Питер, будь добр идти на Ленинградскую (Летнюю) пристань, это выглядит немного странно. Давайте же разберемся, а откуда ходили пароходы позапрошлого и начала прошлого века.

Как мы помним из предыдущей статьи регулярное пассажирское судоходство между столицей и островом Котлин началось в эпоху Александра I. 2 мая 1806 года было объявлено об учреждении специального сообщения «для перевозу разного звания людей с их экипажем между С.-Петербургом и Кронштадтом» на лодках, называемых «пассажботы». Эти суда отправлялись по расписанию: весной и осенью – ежедневно двумя рейсами (в 8 и 9 часов утра), а летом – также двумя рейсами (в 11 часов дня и 9 часов вечера). В Санкт-Петербурге станция пассажботов находилась у Исаакиевского моста, а в Кронштадте – у Итальянского пруда. Современники высоко оценили новое сообщение как удобное, быстрое и недорогое для своего времени.

Уже через несколько лет технический прогресс внес коррективы в способы передвижения. 3 ноября 1815 года состоялся пробный рейс первого русского парохода «Елизавета», построенного на Петербургском заводе Чарльза Берда. Первое появление парового судна произвело фурор среди местных жителей, собравшихся наблюдать за «новым чудом техники». После успешных испытаний уже к 1816–1817 гг. было налажено регулярное пароходное сообщение: пароходы начали курсировать ежедневно между Петербургом и Кронштадтом, сначала один раз в день, а в летние месяцы – дважды в день (утром и вечером).

Первые пристани: Итальянский пруд и условия швартовки (начало – середина XIX века)

На раннем этапе развития сообщения специальных пассажирских причалов практически не существовало. В Кронштадте отправление и прибытие первых пассажирских судов происходило у Итальянского пруда, расположенного в черте города. Итальянский пруд представлял собой прямоугольную гавань, созданную ещё в XVIII веке как часть Купеческой гавани для стоянки и зимовки судов. В начале XIX века у Итальянского пруда располагался спуск (слип) напротив Инженерного училища, где швартовались казённые катера, выполнявшие перевозки до столицы и ближних пригородов. Специальным тарифом оговаривалась плата за проезд на таких казённых лодках, перевозивших пассажиров и грузы между Кронштадтом, Ораниенбаумом и Петергофом. Таким образом, Итальянский пруд можно считать местом расположения первой пассажирской пристани Кронштадта, хотя она и не была пристанью в современном понимании, а представляла собой оборудованный участок городской гавани.

С появлением пароходов характер сообщения изменился: пароходы требовали большего пространства для манёвра и безопасного швартования. Однако длительное время не существовало отдельной пароходной пристани за крепостными стенами. Пароходы Берда и его преемников вынуждены были швартоваться на окраине городской гавани: у выхода из Петровского дока (т.н. Усть-канала) в Купеческую гавань. При этом действовали строгие меры предосторожности: чтобы избежать риска пожара в порту, пароходам запрещалось входить в гавань под парами. Теплоход останавливался на внешнем рейде у входа в гавань, тушил огонь в котлах и выпускал пар, после чего на тросах втягивался внутрь к месту причаливания. Аналогичная процедура осуществлялась при отправлении: пароход выводили на буксире из гавани, и лишь на внешнем рейде он разводил пары и начинал самостоятельное движение. Эта неудобная и трудоёмкая практика сохранялась в течение нескольких десятилетий. Даже в чрезвычайных ситуациях начала XIX века, например во время эпидемии холеры 1831–1832 гг., когда по санитарным соображениям пароходам вовсе запретили входить в гавань, специальные причалы оборудованы не были. Пассажиры, прибывавшие из Петербурга, вынуждены были выдерживать карантин в северо-восточной башне около Петербургских ворот крепости, а сами пароходы становились на якорь у единственного тогда при Петербургских воротах сооружения – Артиллерийской земляной дамбы. Высадку людей осуществляли шлюпками на эту дамбу, которая фактически служила импровизированной пристанью. Подобное положение сохранялось, пока действовала монополия Берда: он, получив длительную привилегию на пароходное сообщение, не спешил вкладываться в инфраструктуру, и первые постоянные пристани появились лишь после истечения срока его концессии.

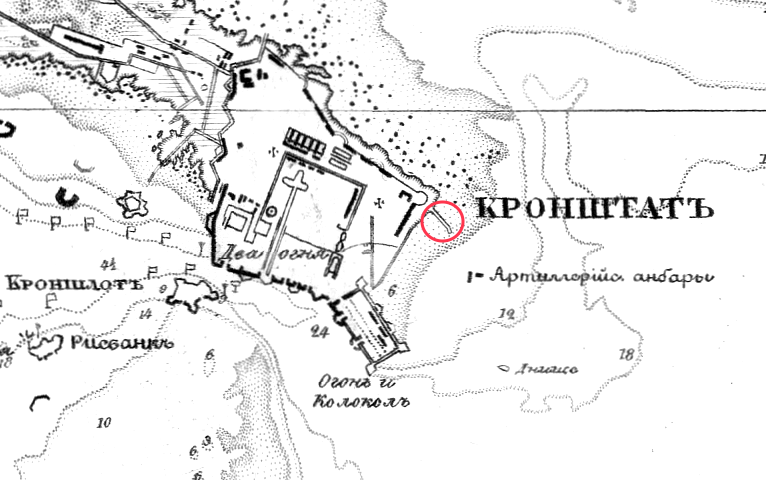

Впервые Артиллериская дамба появляется на плане города Кронштадта в 1781 году. Фрагмент карты 1781 года с сайта www.etomesto.ru

Артиллерийская дамба заслуживает отдельного упоминания как самый ранний прообраз пристани на восточном берегу острова Котлин. Она представляла собой исскуственно созданную насыпь (мол) от берега, ведущую к северо-восточной оборонительной башне крепости у Петербургских ворот. Первоначально дамба была построена ещё во второй половине XVIII века, а в 1830–1831 гг. подверглась капитальной перестройке. По конструкции это была земляная дамба, укреплённая деревянными элементами; её верх служил площадкой, на которую могли сходить люди с лодок. Артиллерийская дамба просуществовала до начала XX века, долгое время оставаясь единственным достоверно известным местом швартовки пассажирских судов вне городской гавани. Именно к этой дамбе, как отмечалось, подвозили пассажиров шлюпками во время карантина 1831 года.

Артиллерийская дамба на карте Финского залива от Петербурга до острова Сескара 1840 года. Фрагмент карты 1840 года с сайта www.etomesto.ru

Во второй половине XIX века ситуация начала меняться. Рост перевозок и появление конкурирующих пароходных компаний стимулировали развитие инфраструктуры. Военное начальство, однако, не сразу шло навстречу таким инициативам. Например, первое ходатайство частных лиц об открытии пароходной линии из Кронштадта до Ораниенбаума в 1835 году было отклонено командованием крепости. Лишь 5 июля 1850 года было официально разрешено регулярное пароходное сообщение между Кронштадтом и Ораниенбаумом. Открытие этой линии ознаменовало появление второго направления, помимо столичного, и стало возможным после окончания эксклюзивных прав прежнего подрядчика. С середины 1850-х годов на кронштадтском направлении возник целый ряд пароходных компаний, конкурировавших между собой за пассажиров. Появились новые маршруты (помимо Санкт-Петербурга и Ораниенбаума, открывались рейсы на Лисий Нос и другие направления). Конкуренция способствовала улучшению сервиса и снижению тарифов: если в 1810–1820-х годах поездка на пароходе была дорогостоящей (билет исчислялся рублями), то к концу XIX века стоимость проезда стала вполне доступной широким слоям населения. Примером частной инициативы служит деятельность кронштадтского купца М.О. Бритнева и др., которые усовершенствовали пароходы для плавания во льдах (изобретение первых ледоколов) и открыли возможность продления навигации в межсезонье.

Параллельно с ростом частного пароходства начали создаваться и первые стационарные пристани вне городской черты. Анализ исторических планов показывает, что в 1854–1855 гг. (в период Крымской войны) за Петербургскими воротами были впервые построены простейшие пристани, соединённые с берегом деревянными мостками. Один мосток шёл по линии, где ныне пролегает Тулонская аллея, а второй отворачивал от него к юго-востоку. Эти деревянные сооружения позволяли пароходам причаливать вне стен крепости, что было особенно актуально в условиях военного времени. Вероятно, одна из новых пристаней стала обслуживать маршрут на Ораниенбаум, открытый в 1850 г., а другая – столичный маршрут. Таким образом, к середине XIX века помимо Итальянского пруда и внутренней гавани у Кронштадта появились первые внешние пристани, пускай и временные по своему характеру. Их техническое состояние оставалось крайне простым: это были деревянные настилы на сваях, подверженные ветрам и льдам. Тем не менее, появление этих пристаней свидетельствует о зарождении инфраструктуры гражданского пароходного сообщения в Кронштадте.

Фрагмент карты Шуберта Санкт-Петербургской губернии, 1855 год. Указаны Петербургская и Ораниенбаумская пристани. С сайта retromap.ru

Строительство пассажирских пристаней за Петербургскими воротами (1870–1880-е гг.)

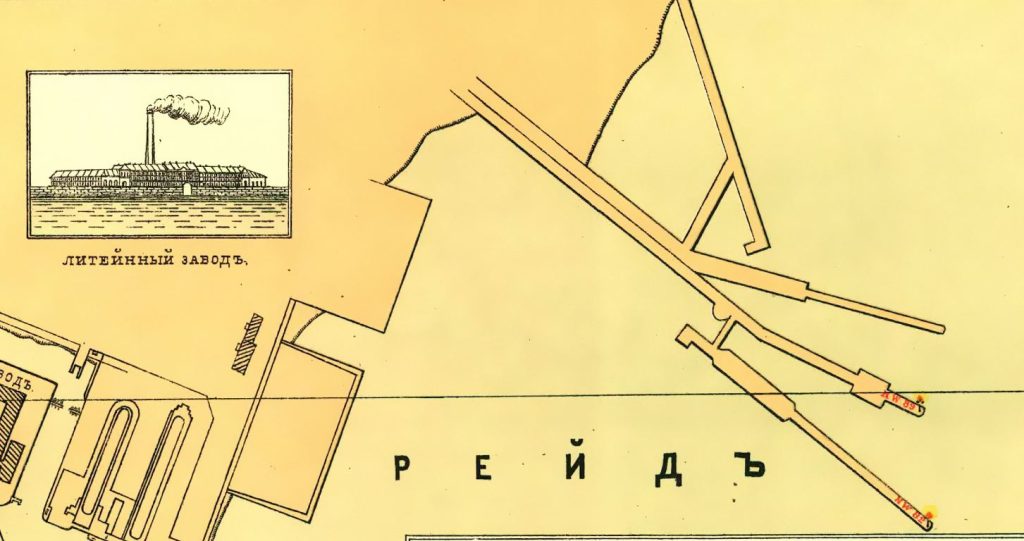

Во второй половине XIX века назрела необходимость создания капитальной пристани для пароходного сообщения. Кронштадтская городская дума постепенно обратила внимание на этот вопрос, однако на пути встали противоречия с военными властями. Дело в том, что территория к востоку от Петербургских ворот формально относилась к ведению Морского ведомства (так как изначально она была акваторией, прилегающей к крепости). Однако фактически этот участок земли начал образовываться искусственно за счёт намыва и свалки мусора. Начиная с 1860-х гг., пространство между старой Артиллерийской дамбой на севере и деревянными мостками-пристанями на юге постепенно засыпалось городским мусором, приобретая вид треугольного участка суши. В северо-западной части этого нового участка земли в 1868 г. был основан городской Газовый завод, о строительстве которого современники писали, что оно начато «на топком, только что заваленном месте, между двумя пристанями». Южнее газового завода, ближе к Петербургским воротам, Морское ведомство разбило небольшой парк для прогулок гарнизона. Статус всей этой территории был неопределённым: городские власти считали её естественным продолжением города, тогда как военные настаивали, что раз земля образовалась на месте морской акватории, то она должна принадлежать флоту.

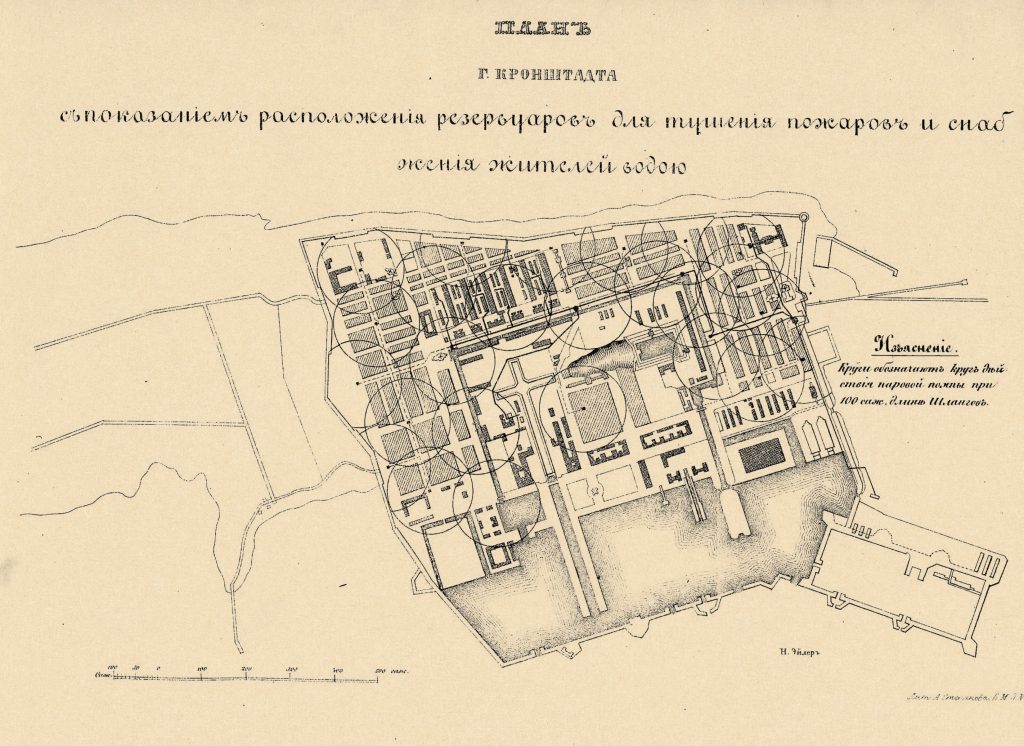

Схема расположения резервуаров с водой в Кронштадте, на которой отлично видны две новых пристани. Карта с сайта www.etomesto.ru

Кульминацией конфликта стал инцидент 1875 года. По распоряжению командира Кронштадтского порта кронштадтский полицмейстер возвёл без согласования с городом бревенчатый дом на дороге между Петербургскими воротами и Газовым заводом. Городская дума подала жалобу, усомнившись в законности этой постройки. В ответ последовало резкое письмо начальника порта: «Прошу Вас не вмешиваться в мои распоряжения на местности, принадлежащей Морскому ведомству и нисколько не зависящей от городского управления; тем более прошу об этом, что местность, на распоряжение которой Вы претендуете, даже не состоит в городской черте». На заседании думы было отмечено, что спорный участок «образовался от сваливания в воду разного мусора с городских улиц и дворов» и при этом находится вне района портовых укреплений. Иными словами, город указывал, что земля появилась благодаря деятельности городских служб и не имеет более стратегического значения. Тем не менее военные настаивали на своем, и вопрос оставался открытым. В 1877 г. городской голова даже просил отменить распоряжение начальника полиции, который запретил вывозить мусор к другому (Цитадельскому) выезду и фактически заставлял свозить его именно к Петербургским воротам. Таким образом, к концу 1870-х гг. назрел серьёзный спор о принадлежности земли, необходимой городу для развития пристаней.

Параллельно с этой тяжбой город предпринимал конкретные шаги по улучшению пристанской инфраструктуры. 7 мая 1874 года Кронштадтская городская дума рассмотрела вопрос об устройстве за Петербургскими воротами отдельной пристани для рыбачьих лодок. Изначально обсуждалась идея сделать для рыбаков плавучий деревянный плот, однако строительная комиссия сочла это неудобным: при сильных ветрах и зимой льдины могли снести такой плот. Комиссия рекомендовала строить постоянную пристань. Был составлен сметный расчёт (стоимость ~765 руб.), и дума решила поручить строительство гражданину Романову за 760 руб., с условием возведения каменной пристани с деревянными сходнями. В ходе обсуждений купец-депутат Н. И. Русанов даже предлагал возвести эту пристань за свой счёт при условии обеспечения его необходимым камнем. Предложение частной инициативы было принято, что свидетельствует о заинтересованности горожан в развитии пристаней. Таким образом, к середине 1870-х в Кронштадте появилась отдельная небольшая пристань для нужд местных лодок – вероятно, одно из первых ряжевых (деревоземляных) гидротехнических сооружений гражданского назначения за пределами крепости.

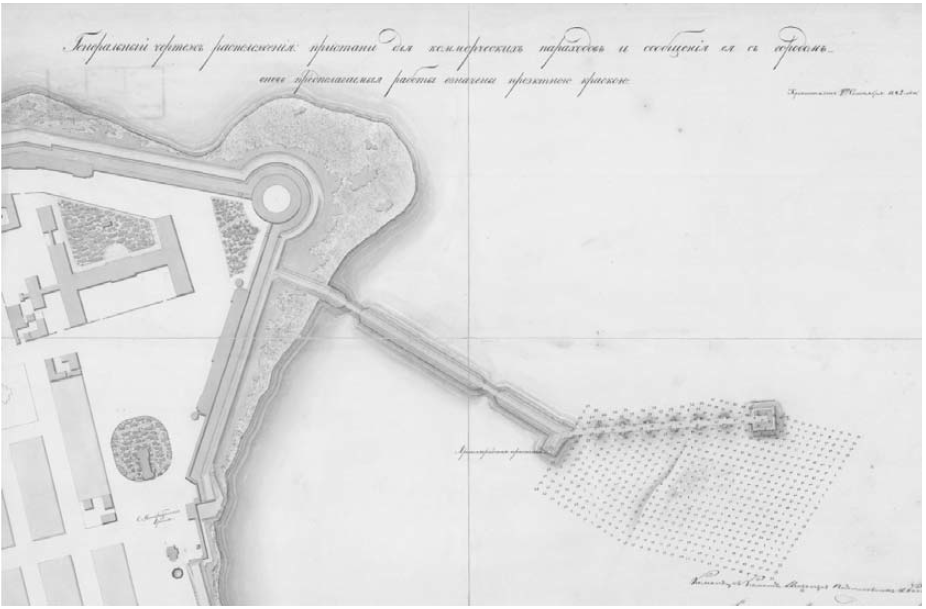

Однако главный вопрос – строительство большой пароходной пристани для сообщения с Петербургом – оставался нерешённым. К 1878 году ситуация с правовым статусом земли несколько прояснилась: хотя формально участок у ворот считался морским, город понял, что без настойчивости не получить его в своё распоряжение. 21 сентября 1878 года Кронштадтская городская дума приняла принципиальное решение о сооружении новой общественной пароходной пристани за Петербургскими воротами. Планировалось разместить её в пределах уже существующих причальных устройств (очевидно, между имевшимися деревянными пирсами и дамбой). Управе поручалось составить подробный технический проект пристани, предусмотрев к ней подъезд: «с проездом по особой насыпи вдоль южной оконечности Газового завода, а также по Артиллерийской дамбе с прорубкой ворот в восточной оборонительной стенке». Иначе говоря, проект должен был объединить новую пристань с сетью дорог: устроить дамбу-эстакаду вдоль южной границы Газового завода и связать её с трассой старой Артиллерийской дамбы, пробив проезд через крепостную стену Петербургских ворот. Тем самым пристань получила бы прямое сообщение с городом, минуя территорию, контролируемую военными (парк и пр.). Для разработки проекта дума ассигновала 500 руб. и привлекла инженера-полковника П. П. Мазурова.

К декабрю 1879 года Мазуров представил на рассмотрение три варианта проекта новой пароходной пристани. Предлагались следующие схемы размещения причалов: (1) вдоль направления существующей Артиллерийской дамбы прямо вглубь залива, (2) от новой пристани отклонить дамбу и соединить её с существующей земляной дамбой старой «Петербургской пристани» (так именовались прежние причальные сооружения у ворот), (3) выдвинуть пристань параллельно старой дамбе по направлению к Петербургским воротам. Специально созданная комиссия из гласных думы при участии городской управы изучила предложения. В итоге наиболее целесообразным был признан первый вариант: деревянная ряжевая пристань сплошной линией от Артиллерийской дамбы до глубины ~9 футов (около 2,7 м). Этот проект предполагал значительный объем дноуглубительных работ: требовалось вынуть порядка 2829 куб. сажен грунта (более 5000 м³) для достижения нужной глубины, причём вынутый грунт предполагалось использовать для удлинения старой земляной дамбы (увеличив её на 8 сажен (~17 м) без снижения высоты). Комиссия доложила думе результаты, и 4 декабря 1879 г. городская дума постановила приступить к постройке пристани, признав её необходимой и неотложной. Было решено не дожидаться окончательного согласования проекта с Морским министерством, а начать работы немедленно – «начиная с деревянной части пристани», то есть с возведения собственно причальной линии.

Для практической реализации город вступил в партнёрство с частным бизнесом. Контракт на строительство был заключён с Петербургско-Петрозаводским пароходным товариществом – одной из главных пароходных компаний, осуществлявших тогда пассажирские перевозки между Петербургом и Кронштадтом. Договорённость предполагала, что товарищество возьмёт на себя строительство по утверждённому проекту, а город предоставит часть финансирования и необходимую землю. От пристани к Петербургским воротам решено было проложить новую земляную дамбу (насыпь), обеспечивающую удобный проезд. Вопрос точной трассы этой дамбы оставался открытым – он зависел от того, удастся ли получить от Морского ведомства разрешение проложить дорогу через их парк. Думским решением от 6 марта 1880 года Управе поручалось безотлагательно приступить к строительству, не ожидая всех бюрократических утверждений, чтобы не упустить благоприятное время года для работ. Такая поспешность диктовалась технологическими особенностями строительства подобных гидротехнических сооружений. Традиционно в Кронштадте возведение молов, дамб и причалов велось зимой по льду: пока залив скован льдом, на его поверхности проще собрать конструкции. В данном случае применялась проверенная методика: на крепком льду из сосновых брёвен собирались большие ящики-ряжи, вокруг них вырубали лунки (майны), после чего полые ряжи заполняли камнем, и они под собственной тяжестью погружались на дно, формируя основу будущей пристани. Сверху ряжи перекрывались настилом, на который затем укладывали настил палубы причала. Подобная ряжево-насыпная технология использовалась в Кронштадте со времён строительства первого форта Кроншлот (в начале XVIII в.) и оставалась актуальной вплоть до начала XX века.

Фрагмент Военно-топографической карты С.-Петербургской губернии 1890 г. Карта с сайта www.etomesto.ru

Работы начались в конце зимы 1880 г. и шли ударными темпами. Уже 8 апреля 1880 года правление Петербургско-Петрозаводской пароходной компании уведомило городские власти об окончании строительства новой пристани. То есть к апрелю была готова основная деревянная часть сооружения. Строительство же дамбы, соединяющей пристань с берегом, заняло ещё несколько месяцев и завершилось к июлю 1880 г.. Торжественное открытие городской пароходной пристани состоялось 18 июля 1880 года. Кронштадтская газета сообщала по этому поводу: «Пристань ещё не совершенно окончена; деревянная часть пристани готова, длина её 66 сажень, ширина 8 сажень. Половина земляной дамбы ещё не вымощена, и по одной её стороне поставлены временные перила. Длина земляной дамбы – 250 сажень, дамба мостится камнем». Таким образом, к концу лета 1880 г. Кронштадт получил капитальное причальное сооружение: деревянный причал длиной около 66 саж. (~140 м), уходящий в залив до глубин ~3 м, и связанную с берегом насыпную дамбу длиной ~250 саж. (~533 м). Причал имел деревянные сходни для пассажиров, а дамба обеспечивала проезд от крепостных ворот. Хотя отделочные работы (мощение камнем, установка постоянных перил) ещё продолжались, пристань начала действовать сразу после открытия.

Новая Петербургская пароходная пристань (так её стали называть по главному направлению рейсов) существенно улучшила условия сообщения. Ещё до завершения всех работ городская управа позаботилась об организации сервиса на пристани. Был поднят вопрос об открытии на ней буфета для продажи закусок и напитков, однако Министерство финансов не позволило открыть питейное заведение на пристани, мотивируя отказ тем, что это нарушило бы права существующих трактиров Кронштадта. Тем не менее, сам факт такой инициативы показывает стремление придать новой пристани статус полноценного общественного места. 2 апреля 1881 года Городская дума определила условия эксплуатации пристани для пароходных компаний: за право регулярного причаливания каждый перевозчик должен был уплачивать в городскую казну 300 рублей за навигацию. Также были установлены правила, направленные на удобство пассажиров: пароходным обществам запретили завышать плату за проезд (максимальный тариф был ограничен 25 копеек в один конец для пассажиров I класса и 15 коп. для II класса), обязали поддерживать достаточное число судов для регулярности рейсов и своевременной доставки пассажиров, не занимать пристань более 2 часов подряд и немедленно устранять за свой счёт любые повреждения, причинённые пристани их судами. Эти меры сделали пользование пристанью цивилизованным и доступным.

После постройки общественной пристани вопрос о старых частных причалах также был окончательно решён. Ранее разные пароходные компании владели собственными небольшими пристанями (так называемыми «компанейскими»), которые находились, в частности, у Рыбного ряда (в районе Купеческой гавани). В 1880 г. город пытался договориться о выкупе таких пристаней в муниципальную собственность, но переговоры зашли в тупик. В итоге, с открытием новой большой пристани, значение прежних мелких пирсов упало. Думские комиссии выработали правила пользования городской пристанью для всех перевозчиков на равных основаниях, а от компаний потребовали заключить с городом договоры или убрать незаконно построенные причалы. Так, в мае 1880 г. выяснилось, что некое частное товарищество самовольно построило деревянную пристань в Купеческой гавани возле рыбных садков для погрузки грузов между Кронштадтом и Петербургом. Город объявил эту постройку незаконной, потребовал от владельцев либо узаконить её через договор с уплатой сборов, либо демонтировать. В дальнейшем городская пароходная пристань стала главным узлом сообщения, а старые частные пристани отошли на второй план.

Развитие и трансформации пристаней в конце XIX – начале ХХ века

В последующие десятилетия Петербургская (городская) пристань продолжала развиваться вместе с ростом пассажиропотока. Конец XIX – начало XX века можно охарактеризовать как период расцвета пароходного сообщения с Кронштадтом. Ежегодно перевозились десятки тысяч пассажиров: помимо военнослужащих и чиновников, пароходами всё чаще пользовались частные лица – для поездок по делам, посещения служащих моряков, дачных путешествий и экскурсий. К началу XX века навигация продолжалась с весны до поздней осени, а с появлением ледоколов отдельные рейсы стали выполняться даже зимой (в суровую зиму 1922/23 гг. пароходы на Ораниенбаумской линии ходили вплоть до конца декабря). Петербургская пристань постепенно превратилась в целый комплекс сооружений. На фотографиях и открытках конца XIX – начала XX вв. она предстает как благоустроенное место с несколькими деревянными причальными линиями, навесами, билетными кассами и другими строениями на сваях и ряжах. Деревянные павильоны и пристанционные здания располагались как на самой пирсовой части, так и вдоль дамбы. На самой дамбе к началу XX века были установлены скамейки и фонари, превратившие дорогу к пристани в популярное место прогулок.

Бульвар на пароходную пристань. Будующая Тулонская аллея. Открытка начала 20 века из личной коллекции автора

Отдельное внимание уделялось благоустройству территории. В 1890-е годы на насыпанной дамбе, ведущей к пристани, была проложена аллея и высажены деревья (тополя). 20 октября 1893 г. началась посадка тополей по обочинам, а 25 июня 1894 г. состоялось торжественное открытие нового бульвара. С тех пор дорогу на Петербургскую пристань горожане стали называть Тополевой аллеей или Пароходным бульваром, хотя официального названия эта трасса долго не имела. По справочнику 1916 г. она значилась просто как «Аллея». Озеленение и обустройство этого бульвара улучшило облик восточной оконечности города и сделало путь к пристани приятным для пеших пассажиров. Одновременно продолжался намыв и выравнивание окружающих территорий: к началу XX века участок к северу от дамбы (между старой Артиллерийской дамбой и новой насыпью пристани) был почти полностью осушен и превратился в часть городского берега. В дальнейшем там обустроился Городской пляж. С южной стороны от дамбы, наоборот, вплоть до середины XX века плескалась вода – эта часть акватории была намыта гораздо позже, уже в советское время.

Помимо главной (Петербургской) пристани, в Кронштадте действовали и другие линии с собственными причалами. Ораниенбаумская линия (соединявшая Кронштадт с южным побережьем залива, откуда поездом можно было попасть в Петербург) эксплуатировалась отдельным пароходным обществом. Её суда – колесные пароходы «Луч», «Николай», «Обновка» (с баржей для грузов), принадлежавшие все тому же купцу Сидорову – отправлялись от собственной Ораниенбаумской пристани в Кронштадте. Эта пристань располагалась рядома и обслуживала летние перевозки на материк. Конкуренцию ей в начале XX в. составляли пароходы, ходившие по северному маршруту (через Лисий Нос к Сестрорецку), однако главным оставалось сообщение либо напрямую до Петербурга, либо комбинированное – до Ораниенбаума с пересадкой на поезд. В 1885 году тот же Сидоров для удобства пассажиров прорыл в мелководной части Ораниенбаумской гавани специальный канал, позволивший пароходам подходить ближе к железнодорожному вокзалу Ораниенбаума. К концу XIX столетия пароходное сообщение с Кронштадтом было поставлено на широкую ногу: действовало несколько ежедневных маршрутов (через Петербург, Ораниенбаум, Лисий Нос и др.), перевозивших сотни пассажиров в сутки.

Фрагмент карты окрестностей Санкт-Петербурга, составленный Ю. Гашем, 1909 год. Видны три луча — Ораниенбаумской, Петербургской и пристани на Лисий Нос. Карта с сайта www.etomesto.ru

Статистика отражает этот рост: если в начале XIX в. пассажирами пароходов были считаные десятки людей в день (почти исключительно военнослужащие и чиновники), то перед Первой мировой войной суммарный пассажиропоток всех линий достигал около 100 тысяч человек за навигацию (по данным на 1913 г.). Кронштадт из сугубо военного форпоста превратился в место притяжения гражданских поездок, а доступность пароходных билетов открыла возможность посещения острова для широкой публики.

Пассажирские пристани молодого Союза

После революции 1917 года Кронштадт, оставаясь важнейшей военно-морской базой, не утратил и значения гражданского транспортного узла. В первые послереволюционные годы пароходное сообщение продолжало функционировать практически в прежнем режиме. Все пароходные линии были национализированы и переданы государственным организациям, однако маршруты и расписание в целом сохранились по наследству от дореволюционной эпохи. Летом по-прежнему ежедневно курсировали пассажирские пароходы на Петербург (теперь уже Ленинград) и на Ораниенбаум, а зимой устраивалась ледовая дорога. Благодаря развитию ледокольного флота, в начале 1920-х стало возможным значительно облегчить зимнюю коммуникацию – ледоколы продлевали сезон навигации, вплоть до осуществления ряда рейсов даже среди зимы. Тем самым уже к 1920-м годам осуществилась давняя мечта – практически круглогодичное сообщение с островом Котлин, устранившее его сезонную изолированность.

Фрагмент немецкой аэрофотосъемки Ленинграда 1942 год, где впервые видна отсыпка между Ораниенбаумской и пристанью на Лисий Нос. С сайта retromap.ru

В дальнейшем Петербурская пристань станет Петроградской, а потом и Ленинградской, согласно вехам истории. Судя по картам, схема с тремя лучами просуществует до конца 1930-х, после чего пространство между двумя пристанями с северной стороны будет засыпано (ориентировочно между 1939 и 1942 гг) и образуется площадка, где позднее разместится яхт-клуб, но это уже другая история.

Список используемых источников:

-

Систематический свод постановлений Кронштадтской городской думы за первое десятилетие с 1872 по 1882 гг., В.А. Свищев, тип. «Кронштадтского вестника», Кронштадта, 1883.

-

Закладка газового завода. Статья из газеты Кронштадтский вестник №77 — 1868 г.

- К вопросу о покупке городом пристаней. Заметка из газеты Кронштадтский вестник №35 — 1880 г.

- По вопросу городской пристани. Заметки из газеты Кронштадтский вестник №№40, 81, 82, 83, 84, 85 и 95 — 1880 г.

-

Историко-общественный путеводитель по Кронштадту. Столпянский П. Н. изд. Санкт-Питер-бурх, 1923 год.

- Экскурсия по городу с Лидией Токаревой и «Кронштадским вестником». Тополевая аллея. Статья из газуты Кронштадский вестник №2 2005 г. .

-

Гражданское пароходное сообщение с Кронштадтом: история становления и развития — статья автора, сайт oldkotlin.ru

-

Электронный картографический сервис ЭтоМесто — www.etomesto.ru

- Электронный картографический сервис — RetroMap — retromap.ru