Крупные пожары в истории Кронштадта

Кронштадт – город-крепость и порт, основанный в 1704 году на острове Котлин для защиты Санкт-Петербурга. В первые века своего существования он застраивался преимущественно деревянными зданиями, что повышало риск разрушительных пожаров. Кроме того, в порту Кронштадта находились множество деревянных кораблей и хранились боеприпасы, а узкие улицы и плотная застройка способствовали быстрому распространению огня. Поэтому с самого начала городские власти и военное командование уделяли серьезное внимание пожарной безопасности. Действовали строгие правила: например, на пришвартованных судах запрещалось готовить пищу и разводить огонь без специального разрешения “огневого” – особого контролера. Тем не менее, несмотря на превентивные меры, Кронштадт неоднократно страдал от крупных городских пожаров на протяжении XVIII – начала XX веков. Ниже приведена хронология наиболее значительных из этих бедствий.

Хронология задокументированных крупных пожаров

Катастрофический пожар 1764 года

Первый опустошительный пожар произошел в Кронштадте в середине XVIII века. 23 июля 1764 года огонь охватил значительную часть города. Точные причины этого возгорания неизвестны – возможно, сказались жара и неосторожное обращение с огнем в деревянном городе. Пламя распространилось стремительно и уничтожило большую часть тогдашней застройки Кронштадта. Современники назвали этот пожар катастрофическим. В результате, по указанию императрицы Екатерины II, город перестраивали заново: архитектор С. И. Чевакинский разработал генеральный план, по которому Кронштадт был восстановлен в последующие годы. Этот план предусматривал более регулярную планировку и, вероятно, усиление доли каменных зданий, что должно было повысить устойчивость города к пожарам. Таким образом, трагедия 1764 года привела к важным градостроительным изменениям, сформировавшим облик Кронштадта конца XVIII века.

Пожар 1826 года

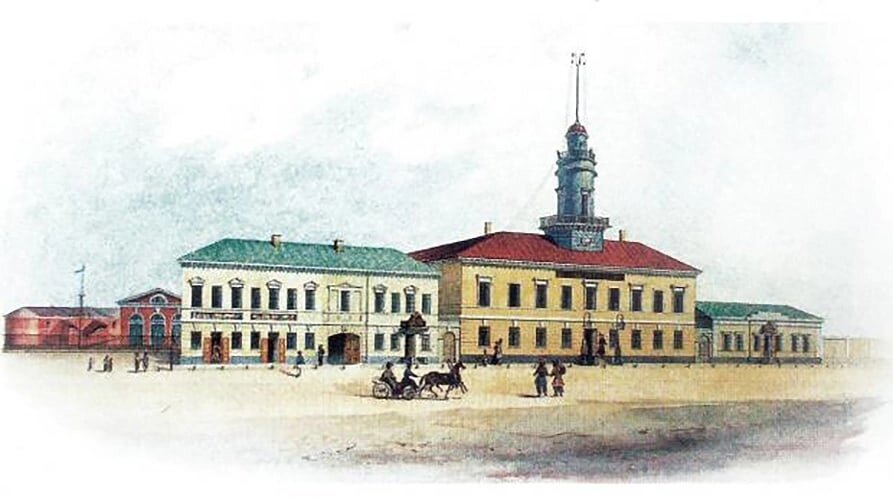

Следующий крупный пожар произошел спустя несколько десятилетий. В 1826 году сильное возгорание началось в частных жилых домах в центре Кронштадта. Огонь быстро перекинулся на близлежащие общественные здания. В результате пожара были полностью уничтожены городской Гостиный двор (главный торговый комплекс) и здание таможни. Эти утраты стали серьезным ударом по городской инфраструктуре и торговле. Причиной возгорания называли неосторожное обращение с огнем в жилых домах – в те времена горожане часто освещали помещения свечами и керосиновыми лампами, использовали печи, что при недостаточных мерах предосторожности нередко приводило к беде. Пожар 1826 года показал уязвимость деревянной застройки и побудил власти задуматься о мерах предотвращения подобных инцидентов.

Серия пожаров 1848–1849 годов

Огонь над Кронштадтом 1855 год. Вид с палубы корабля «The Caesar». Иллюстрация газеты «The Illustrated London News»

В середине XIX века Кронштадт пережил целую серию возгораний. В 1848–1849 годах в городе произошло не менее восьми крупных пожаров. Точные даты и масштабы каждого из них в хрониках упоминаются вкратце, однако известно, что эти годы выдались крайне «богатыми на пожары». Очевидцы отмечали, что огонь вспыхивал в разных частях города – вероятно, сказались засушливые сезоны и эпидемия холеры (1848), во время которой город испытывал трудности. Каждое такое возгорание удавалось относительно быстро ликвидировать силами гарнизона и жителей, и ни один из них не достиг разрушительного масштаба пожара 1826 года. Однако совокупный ущерб был значителен: огнем были повреждены жилые кварталы, усадьбы, склады. Серия частых пожаров обратила внимание администрации на необходимость усилить постоянную пожарную охрану. Был сделан вывод, что одних только военно-морских команд, бросаемых на тушение в экстренном порядке, недостаточно – нужен специализированный городской пожарный отряд и профилактические меры.

Пожар на рынке в 1868 году

Во второй половине XIX века быстро растущий Кронштадт по-прежнему оставался во многом деревянным городом. Власти вводили новые правила: так, в мае 1862 года в Кронштадте официально запретили курение табака на улицах, стараясь снизить риск возгораний от непотушенных окурков. Однако полностью избежать бедствий не удалось. Спустя несколько лет произошел новый серьезный пожар. Утром 12 августа 1868 года на городском рынке в районе Козьего болота загорелась лавка-прачечная. Искры от нее перекинулись на соседний частный жилой дом, затем на следующий – огонь стал быстро распространяться по торговым рядам. Пламя бушевало весь день и было взято под контроль лишь к вечеру. В этот день сгорело около 15 жилых домов, множество служебных построек и 117 торговых лавок городского рынка. Это был серьезный удар по экономике города: выгорел крупный торговый узел. Причиной пожара послужило возгорание в прачечной – возможно, из-за перегрева печи или неосторожности при кипячении белья. Сильный ветер и плотная застройка рынка способствовали быстрому распространению огня.

Последствия этого случая заставили городские власти действовать решительно. Начальник кронштадтской пожарной команды, полковник Н. Л. Эйлер, представил в том же 1868 году «Проект обеспечения города Кронштадта от распространения больших пожаров и для снабжения жителей водой». Этот проект предусматривал ряд профилактических мер: создание систем резервуаров и водопровода для противопожарных нужд, строгий надзор за соблюдением правил пожарной безопасности, улучшение материальной части пожарных команд. Проект Эйлера, по существу, стал первой программой комплексного улучшения противопожарной защиты города. К сожалению, внедрение этих мер шло медленно из-за финансовых и технических ограничений, и уже в 1870 году в Кронштадте произошел очередной крупный пожар (о подробностях которого сохранилось мало сведений). Тем не менее, основываясь на предложениях Эйлера, в городе начали обустраивать водоисточники для тушения (пожарные колодцы, резервуары) и усиливать пожарный надзор.

Пожар 1872 года (городской театр)

В начале 1870-х годов серьезный удар огненной стихии пришелся на сферу культуры. В январе 1872 года в Кронштадте сгорел городской театр. Пожар возник поздно вечером во время подготовки к спектаклю: в деревянном здании театра на Осокиной площади (ныне сквер Кировский) по неосторожности был пролит керосин, и от лампы вспыхнул пол. Огонь очень быстро охватил все деревянное строение. Здание театра выгорело дотла – к утру от него остались лишь обгоревшие стены. К счастью, жертв удалось избежать, так как представление еще не началось и зрителей внутри не было. Однако город остался без театра, а труппа – без сцены, декораций и даже без своих костюмов. Пожар 1872 года лишил Кронштадт важного очага культуры. Впоследствии, к 1875 году, в городе построили новое театральное здание – уже более просторное и современное, с освещением от газовых рожков. Но, как покажет дальнейшая история, и оно оказалось уязвимо для огня (об этом – ниже).

Пожары 1874 года – самый тяжелый год

Картина А. П. Боголюбова «Пожар в Кронштадте ночью» (около 1876 г.) изображает один из крупных кронштадтских пожаров XIX века. На переднем плане – крепостной форт и горящие корабли в рейде, а вдали полыхают городские кварталы.

Отдельной страницей в истории стоит 1874 год, который вошел в летопись Кронштадта как год сразу нескольких крупных пожаров. За этот год произошло как минимум четыре значимых возгорания, кульминацией которых стал «великий пожар» октября 1874-го.

-

Пожар в Адмиралтействе (июнь 1874 г.): летом 1874 года вспыхнул огонь на территории Кронштадтского Адмиралтейства (кораблестроительных мастерских). Возгорание случилось, по свидетельствам, из-за аварии в одном из складов (возможно, воспламенился деготь или краски). Пожарные команды и моряки оперативно локализовали огонь. Благодаря энергичным действиям пожарных пламя не перекинулось на соседние сооружения, и пожар был потушен в течение нескольких часов. Этот инцидент обошёлся без жертв, ущерб был относительно локальным – выгорела часть мастерских. Тем не менее, сам факт возгорания в стратегически важном Адмиралтействе вызвал беспокойство властей.

-

Пожар на заводе Бритнева (10 сентября 1874 г.): в ночь с 10 на 11 сентября загорелся завод инженера Бритнева на Нарвской улице (ныне ул. Мартынова). Завод специализировался на механических и литейных работах. Причиной стало, вероятно, воспламенение масла или угольной пыли в цехах. Пожар произошел поздно ночью, но благодаря быстрому прибытю пожарной команды заводской огонь удалось вскоре погасить. Сгорела крыша и часть оборудования, однако основные цеха уцелели. Этот случай показал эффективность налаживаемой системы оповещения: на заводе имелась ночная охрана, которая сразу дала сигнал.

-

Пожар на Владимирской улице (4 октября 1874 г.): спустя несколько недель, 4 октября, крупное возгорание случилось в жилом квартале на Владимирской улице. Огонь охватил сразу несколько частных домов подряд. Полностью сгорело 7 жилых домов на Владимирской; остальные строения на улице были сильно повреждены, хоть и подлежали восстановлению. Этот пожар, произошедший в ветреный день, усилил тревогу жителей: казалось, что город преследует череда бедствий. Причиной называли аварийное состояние дымохода в одном из домов. Пострадавших людей, к счастью, не было, так как жители успели эвакуироваться. Пламя погасили общей усилиями городской и портовой пожарных команд.

Однако самым страшным испытанием стал пожар 20 октября 1874 года, который современники прозвали «пожаром, равным московскому 1812 года».

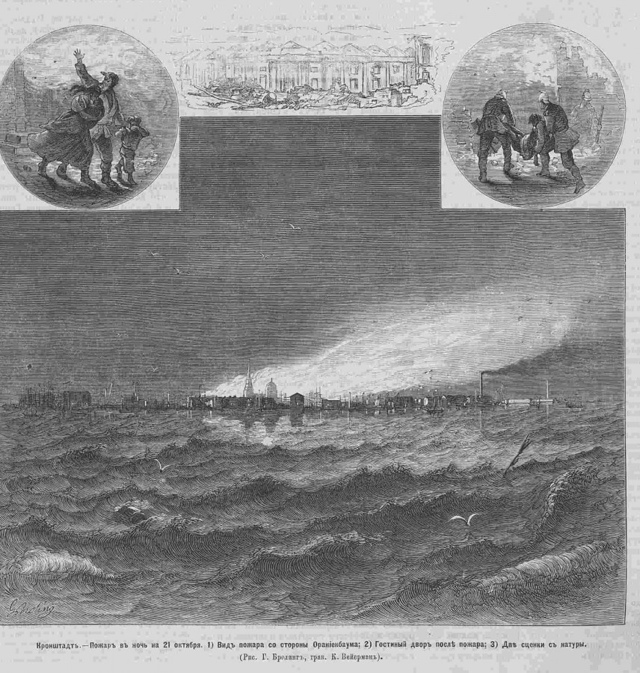

Великий городской пожар 20–21 октября 1874 года

Этот пожар считается крупнейшим за всю дореволюционную историю Кронштадта. Возгорание началось вечером 20 октября 1874 года в центре города. Около 8:30 вечера в двухэтажном деревянном доме купца Гаврилова (на углу Александровской и Купеческой улиц) вспыхнула занавеска – очевидно, от попавшей на нее свечи или керосиновой лампы. В тот день стоял сильный порывистый ветер (северо-западный шквал), и пламя мгновенно охватило весь дом. Пока пожарные расчеты только собирались, огонь уже перекинулся на соседние строения. Через считанные минуты горел целый квартал между Владимирской и Высокой улицами.

Пожарные команды прибыли очень быстро – уже через 10–15 минут после тревоги, однако ситуация к тому моменту была крайне тяжелой. Огонь бушевал на нескольких улицах сразу. Современник писал: «Огненный дождь сыпался на весь город в виде громадных искр… громадные головни отрывались от объятых пожаром домов и летели на соседние здания. Пожар распространялся с изумительной быстротой». Ветер штормовой силы разносил горящие обломки крыш по всему центру Кронштадта. К 10 часам вечера пламя достигло Посадской улицы; к 11 часам горели дома на Господской улице, вспыхнула деревянная церковь Владимирской иконы Божией Матери. Огонь подбирался к главному рынку и угрожал казармам. В начале первого часа ночи загорелся западный фасад большого каменного Гостиного двора – центрального торгового здания города.

Все имеющиеся силы были брошены на борьбу с огнем. Кронштадтская пожарная команда, экипажи с военных кораблей, гарнизонные солдаты и добровольцы-горожане – всего сотни людей – сдерживали пламя, как могли. Были задействованы четыре пожарных паровых баркаса в Обводном канале и передовой для того времени паровой пожарный локомобиль (насос), доставленный из портовых мастерских. Однако усилия пожарных и морских команд не могли удержать огонь – приходилось отступать от квартала к кварталу. Брандмейстеры решили сконцентрироваться на защите восточной части города: спасали от огня флигели военно-морских казарм и остальные городские кварталы, на которые мог перекинуться пожар. Для этого приходилось даже взрывать некоторые строения на пути огня, создавая разрывы в застройке. Лишь к утру 21 октября, около 5 часов, гигантский пожар удалось остановить и локализовать на ограниченной территории. Огненная стихия бушевала всю ночь — фактически в течение 8–9 часов.

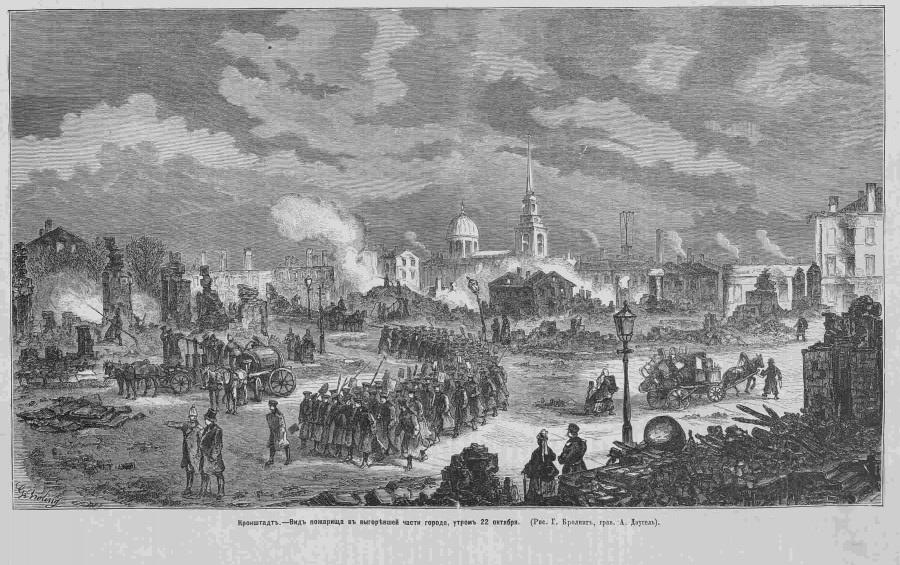

Масштаб разрушений от пожара 1874 года оказался беспрецедентным для Кронштадта. По официальным данным, огнем было уничтожено 119 домов – в том числе 101 деревянный и 18 каменных жилых зданий с флигелями. Полностью выгорела одна церковь (та самая Владимирская деревянная церковь военного ведомства) и две часовни. Сгорел до оснований огромный комплекс каменного Гостиного двора вместе с 50 торговыми лавками внутри него, а также 78 лавок базарного ряда у его внешней стеныu. Пепелище раскинулось на площади около 13 000 квадратных саженей (≈5,9 га) – практически весь центр города. Очевидцы описывали жуткую картину: “почерневшие остовы каменных домов, груды обгорелого кирпича, торчащие печные трубы – и унылые лица погорельцев, бродящих в поисках уцелевшего добра”. Кронштадт после этой ночи действительно напоминал легендарную “Москву, спаленную пожаром” из стихотворения Лермонтова.

Несмотря на масштаб бедствия, чудом удалось избежать больших жертв среди людей. Официально сообщалось о двух погибших: был найден обгорелый труп неизвестного матроса, еще один человек скончался от ран (по разным данным, погибших либо 1, либо 2). Несколько десятков человек получили ранения и ожоги, прежде всего из числа нижних чинов, участвовавших в тушении. Но учитывая, что в охваченных огнем кварталах проживало от 10 до 15 тысяч жителей, эвакуация прошла относительно успешно – большинство успело спастись. Остались без крова тысячи людей: многие семьи лишились всего имущества и ночевали буквально под открытым небом, рядом со своими выгоревшими дворами.

Последствия “великого пожара” 1874 года для города были тяжелыми. Однако уже в первые дни после бедствия началась масштабная кампания взаимопомощи и восстановления. В Кронштадте была учреждена специальная комиссия по оказанию помощи погорельцам. По всему Петербургскому региону начали сбор пожертвований: биржевой комитет Санкт-Петербурга открыл подписку, и к ноябрю 1874 года удалось собрать около 7100 рублей пожертвований – значительная сумма по тем временам. Помощь шла и адресно:, например, корабельные маклеры собирали средства в пользу нескольких кронштадтских купцов, не имевших страхования имущества. Военные власти распорядились разместить временно оставшихся без жилья людей в казармах и других уцелевших помещениях, организовать питание. Великий князь Константин (генерал-адмирал) лично телеграфировал указание отменить все празднества и сосредоточиться на помощи погорельцам.

Восстановительные работы начались уже весной 1875 года. Руководствуясь уроками трагедии, город отстраивали с расчетом на будущее предотвращение подобных бедствий. Большинство утраченных домов были отстроены заново из кирпича или камня вместо дерева. Были расширены улицы и разрывы между кварталами там, где огонь распространился особенно быстро. Огромную роль сыграла финансовая поддержка: Кронштадтское городское кредитное общество выдало льготные ссуды погорельцам, снизив проценты по займам на строительство жилья. К концу 1870-х годов центр города заметно преобразился: вместо прежних сплошных деревянных кварталов появились каменные здания (например, новый Владимирский собор был заложен в 1875 г. и освящен к 1879 г. на месте сгоревшей церкви). Гостиный двор также восстановили к 1881 году в обновленном виде – при этом среди купцов даже возник спор, в какой цвет красить фасад (в итоге одну сторону покрасили в желтый, другую в серый).

Не менее важным итогом стало осознание необходимости реорганизации городской пожарной охраны. После 1874 года в Кронштадте провели кардинальную реформу пожарных команд. Численность городского пожарного отряда была увеличена, закуплено новое оборудование (насосы, лошадиные ходы). Если ранее основная надежда была на моряков Балтийского флота, то теперь город получил две собственные пожарные команды (части), каждая из которых имела свое депо и штаты пожарных. Помимо этого, пожарные расчеты были созданы и в структурах Морского ведомства (на верфях, складах), чтобы в случае бедствия действовать совместно. Была налажена система оповещения о пожаре (колокольный набат, сигнальные посты). Эти нововведения заметно повысили готовность города к чрезвычайным ситуациям.

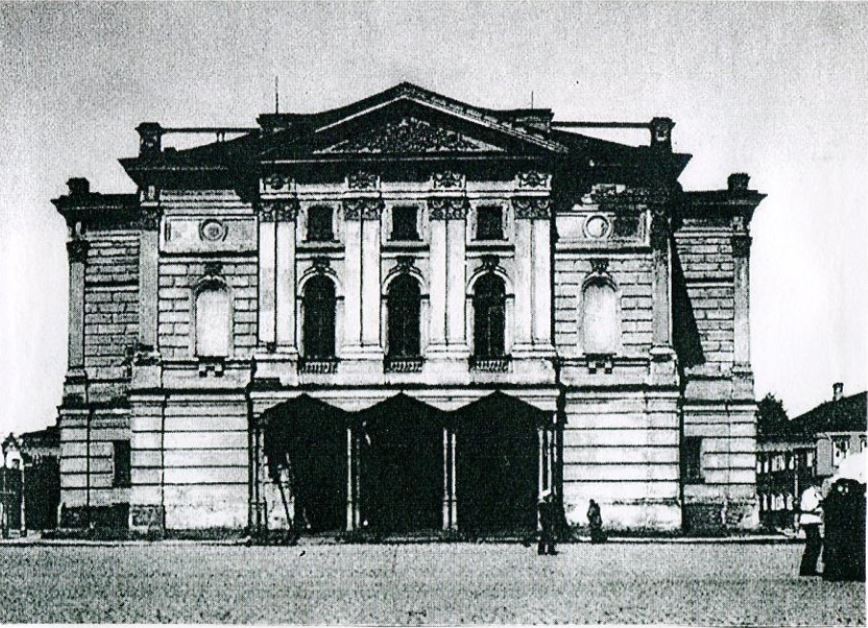

Пожар 1880 года (трагедия в новом театре)

К сожалению, даже предпринятые меры не могли полностью исключить пожары. В ночь с 27 на 28 декабря 1880 года Кронштадт пережил еще одно страшное возгорание – на этот раз вновь пострадал городской театр, недавно выстроенный взамен сгоревшего в 1872-м. Около полуночи 27.12.1880 в здании нового городского театра (на той же Осокиной площади) вспыхнул огонь, причина которого доподлинно неизвестна. Есть данные, что пожар начался в кладовых сцены – возможно, из-за неисправности газового освещения или оставленного без присмотра источника огня. Пламя очень быстро охватило кулисы и зрительный зал. Дежурный персонал поднял тревогу, но за считанные часы огонь превратил красивейшее здание театра в пылающую махину. Всего за три часа всепожирающее пламя оставило от прекрасного здания только обгорелые стены.

Трагичнее всего оказались человеческие жертвы. Театр служил не только сценой – на верхних этажах располагались квартиры служащих. Когда начался пожар, многие из них уже спали. Дым и отсутствие внешних пожарных лестниц отрезали людям путь к спасению на верхних ярусах. В результате погибло 8 человек, среди них инспектор (смотритель) театра поручик Гаврис с семьей: сам Гаврис, трое его малолетних детей, а также их гостья – девочка из Ораниенбаума. Кроме того, задохнулись в дыму ребенок кассира театра, служанка и ее мать Лишь немногим удалось спастись; чудом выбрались несколько рабочих и сторож, но они потеряли всё имущество. Пожар 1880 года стал самым смертоносным в истории Кронштадта – ранее, даже в гигантском пожаре 1874-го, число жертв было значительно меньше (для сравнения, в 1874-м погибло два человека).

Для ликвидации возгорания были привлечены все городские и военные пожарные расчеты. Ситуация осложнялась тем, что рядом с театром находился почти непрерывный массив деревянных зданий Морской слободы – существовал риск повторения сценария 1874 года. К счастью, на этот раз пожарным удалось локализовать огонь в пределах одного строения. На помощь прибыл портовый паровой локомобиль (мобильный насос), который прокачивал огромное количество воды. Струи воды обрушивались как на горящий театр, так и на крыши соседних домов, не давая огню распространиться. К 5 часам утра 28 декабря пламя удалось существенно сбить, а к утру пожар был полностью потушен. В подвальном этаже театра находился газовый генератор (газометр) для освещения, и существовала угроза взрыва, если бы огонь добрался до него. Но благодаря самоотверженности пожарных этого не случилось – спасатели удержали пламя, не дав ему проникнуть в подвалы. Соседние дома были спасены, и город избежал нового массового разорения.

Пожар 1880 года еще раз продемонстрировал, сколь опасен огонь даже для каменных построек, оснащенных новыми технологиями (газовым светом). Он привел к ужесточению требований пожарной безопасности для общественных зданий – например, было приказано оборудовать театры аварийными выходами, держать ночную охрану и иметь на случай ЧП бочки с водой. Восстанавливать сгоревший театр в прежнем виде не стали; лишь годы спустя в Кронштадте открылась новая сцена на другом месте.

Пожары начала XX века (1910-е – 1920-е годы)

На рубеже веков благодаря усилиям городских служб больших городских пожаров в Кронштадте почти не случалось. Конец XIX – начало XX века прошли относительно спокойно в плане возгораний, если не считать чрезвычайных событий военного времени. Во время Первой мировой войны (1914–1918) Кронштадт как главная база Балтийского флота подвергался атакам, но прямых поджогов города не происходило. Тем не менее, война создала напряженную обстановку: часть пожарных команд и техники была мобилизована для фронта, горючие материалы хранились в больших количествах, что повышало потенциальные риски.

После революции 1917 года и начала Гражданской войны положение с обеспечением пожарной безопасности ухудшилось. В условиях разрухи и боевых действий контролировать ситуацию было сложно. Во время Кронштадтского восстания в марте 1921 года город подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны советских войск. Разрывы снарядов вызвали возгорания в некоторых районах крепости и порта. Например, упоминается, что пострадали склады и часть жилых построек от попаданий, возникали очаги огня. Эти пожары носили военный характер и оперативно тушились оставшимися силами моряков.

Последним крупным инцидентом указанного периода можно считать пожар 1919 года. В 1919 году, уже при советской власти, в Кронштадте сгорело здание знаменитого Итальянского цирка М. Труцци. Этот деревянный цирк-шапито, построенный еще дореволюционным предпринимателем Труцци, до революции был популярным местом развлечений (здесь выступал известный дрессировщик Анатолий Дуров). В годы революционных потрясений цирк не функционировал по назначению, его помещение использовалось под митинги. Видимо, в период Гражданской войны здание обветшало и мер безопасности не соблюдали. Пожар случился ночью и полностью уничтожил цирковой шатер. Цирк сгорел дотла – к счастью, обошлось без жертв, так как представления не проводились и людей внутри не было. Погибло только имущество – уникальный интерьер манежа, старые афиши, реквизит. Причиной возгорания называли поджог или несчастный случай (точно не установлено). Пожар 1919 года стал символическим концом старой цирковой эпохи в Кронштадте.

После 1921 года крупных городских пожаров в Кронштадте не отмечалось вплоть до 1930-х. Город находился под строгим военным режимом, многие жители эвакуировались в Петроград во время Гражданской войны, а оставшиеся службы сумели поддерживать порядок. Таким образом, период до 1930-х годов ознаменован последним большим пожаром 1919 года, после чего в истории Кронштадта наступил относительный перерыв в подобных бедствиях (вплоть до Великой Отечественной войны, когда вновь появились новые угрозы, но это уже за рамками данного периода).

Меры пожаротушения и предотвращения пожаров в разное время

История кронштадтских пожаров тесно связана с развитием системы пожарной охраны и профилактики в городе. Каждое тяжелое происшествие становилось уроком и приводило к введению новых мер безопасности.

Ранний период (XVIII – начало XIX вв.): После основания Кронштадта в 1700-х годах пожарное дело было возложено на гарнизон и командование порта. В форте Кроншлот и городе имелись пожарные инструменты – водовозные бочки, крюки для сноса построек, лестницы. Уже в XVIII веке действовали строгие правила: ограничение использования открытого огня, контроль за печным отоплением. Пожар 1764 года стимулировал переход к более планомерной застройке: согласно плану Чевакинского, улицы стали шире, площади – просторнее, а доля каменных зданий увеличилась. Это позволило снизить риск одновременного выгорания всего города. Тем не менее, в основном тушением огня занимались солдаты крепостного гарнизона и сами жители, объединявшиеся в добровольные цепочки (передавая ведра с водой). Пожары 1820-х показали недостаточность такого подхода.

Формирование пожарной команды (середина XIX в.): В 1830–1850-е годы, особенно после серии пожаров 1848–49 гг., в Кронштадте начали создавать специализированные пожарные подразделения. Изначально это были команды при военных частях – например, матросские пожарные расчеты на кораблях и в порту. Каждая корабельная команда имела базовый инвентарь для тушения, и при тревоге моряки высаживались на берег для помощи городу. Городская же администрация постепенно формировала штат пожарных из числа городских нижних чинов. В 1860-е годы такая команда уже существовала – ее и возглавлял полковник Н. Эйлер к 1868 году. Эйлеру подчинили первую постоянную городскую пожарную часть. После его проекта 1868 года началось оснащение города противопожарным водопроводом: на улицах стали устанавливать резервуары с водой и колонки, чтобы пожарные могли быстро набрать воду. Также ввели пожарный надзор – осмотр печей, чердаков, запрет хранения легковоспламеняющихся материалов без согласования.

Модернизация техники (1870-е гг.): К 1870-м годам кронштадтские пожарные получили более современное оборудование. В частности, известно, что к 1874 году в распоряжении имелся паровой насос (локомобиль) – переносной паровой двигатель, качающий воду. Кроме того, в порту были специальные пожарные баркасы – суда с насосами, которые могли тушить прибрежные склады и корабли. Все это сыграло роль при тушении великого пожара 1874 года (хотя и не предотвратило его масштаб, но помогло спасти часть города). После пожара 1874-го, как отмечалось, пожарная охрана была расширена: сформированы две городские пожарные команды (на разные районы города). Построены новые пожарные депо, где постоянно дежурили расчеты с конными повозками, помпами и всем необходимым. На башнях некоторых зданий устанавливали наблюдательные вышки с сигнальными колоколами, чтобы вовремя обнаруживать дым.

В конце XIX века в Кронштадте действовали уже две пожарные части на гражданской службе, а также отдельные пожарные команды Морского ведомства (на верфях, складах, военных кораблях). Городская управа ежегодно выделяла средства на содержание пожарных (покупка лошадей, обмундирования, ремонт гидрантов). Благодаря этому вплоть до 1900-х годов удавалось оперативно справляться с возгораниями, не допуская катастроф, подобных 1874 году.

Советский период (1917–1930-е гг.): После революции система городской пожарной охраны была включена в общегосударственную. 30 апреля 1918 года советское правительство издало декрет об организации государственной пожарной охраны (позднее этот день стал отмечаться как День пожарной охраны). Кронштадтские пожарные команды были реорганизованы по образцу советской милиции и подчинились управлению пожарной охраны Петрограда. Несмотря на трудности гражданской войны, в городе поддерживалась боеготовность пожарных. В 1920-е годы, по мере восстановления страны, пожарная охрана получила новое оснащение – появились первые автомобильные пожарные машины, моторные насосы, электросирены для тревоги. В Кронштадте, правда, из-за статуса военной базы, гражданский автопарк был очень мал, и вплоть до 1930-х годов основными средствами оставались конные повозки. Тем не менее, в городе продолжал действовать профессиональный пожарный гарнизон, теперь уже в составе РСФСР. К концу 1930-х годов (незадолго до Великой Отечественной войны) Кронштадт имел централизованную пожарно-сторожевую службу, соединенную с военно-морской пожарной охраной базы Балтийского флота. Таким образом, опыт предыдущих поколений – горькие уроки пожаров XIX века – был учтен: инфраструктура города стала менее пожароопасной (преобладали каменные здания, был проведен водопровод), а пожарные подразделения – более профессиональными и оснащенными.

Заключение

С момента основания и до 1930-х годов Кронштадт пережил немало разрушительных пожаров. Наиболее опустошительными были катастрофа 1764 года, великий городской пожар 1874 года и трагедия в театре 1880 года. Эти события наносили городу огромный материальный ущерб – выгорали целые кварталы, уничтожались храмы, рынки, культурные объекты – и уносили человеческие жизни. Однако каждый такой пожар становился поворотным моментом, после которого усиливались меры безопасности и город возрождался обновленным. Кронштадт постепенно превратился из деревянной крепости в каменный город, гораздо более устойчивый к огню. Развитие пожарной охраны – от добровольных команд моряков до профессиональных частей с паровыми насосами – позволило значительно снизить частоту и размах бедствий. История крупных пожаров Кронштадта – это часть общей истории борьбы с огненной стихией в городах Российской империи и СССР. Опыт Кронштадта лег в основу многих правил градостроительства и противопожарной защиты, актуальных и сегодня. Город-герой вынес тяжелые испытания огнем и каждый раз возрождался, оставаясь важнейшей военно-морской базой и памятником истории, где память о пожарах прошлых веков служит предупреждением для будущих поколений.

Источники:

-

Архивные материалы газеты «Кронштадтский Вестник» за 1874 год (описание пожара 20–21 октября 1874 г.).

-

Л. Амирханов. «Погоревший Кронштадт». – Санкт-Петербургские ведомости, 06.10.2017 — spbvedomosti.ru.

-

Сайт проекта «Остров Фортов» (кронштадт.рф) — https://xn--80aiqmelqc4c.xn--p1ai/history/

-

Виртуальный музей «Кронштадт. Пожар 20 октября 1874 года»: публикация статьи из газеты 1874 г. и иллюстрации - kronstadt.ru.

-

Е. Чирков. «Театральное сердце старого Кронштадта» (историко-краеведческий очерк, 2024) – о пожаре городского театра 1880 г. — a-121.ru

-

РГАДА, фонд КрОН (архивные данные о пожарной команде Кронштадта в XIX веке, проект Н. Эйлера 1868 г.) – цит. по СПб ведомостям — spbvedomosti.ru.

-

РОСФОТО – виртуальная выставка «Кронштадт» (фотодокументы о пожаре 1874 г. и восстановлении Гостиного двора) — rosphoto.org.

-

Данные Главного управления МЧС РФ (исторический очерк к 30 апреля – Дню пожарной охраны) о развитии пожарной службы в России.

-

Мемуары очевидцев (воспоминания моряков Балтийского флота о пожарах 1874 и 1880 гг., опубликованные в краеведческих сборниках).